L'arcidiacono alla griglia

10-08-2020, 08:03repliche, santiPermalink10 agosto - San Lorenzo (225-258), martire ai ferri.

[2013] La santità, come la fama, dipende da variabili imponderabili. C'è chi passa la vita a inseguirla invano, e chi diventa immortale senza averci mai provato, per cose che non ha mai fatto, o parole che non ha mai detto. È un po' quel che è successo a San Lorenzo, uno dei meno evanescenti tra i martiri del terzo secolo, nel senso che, a differenza di molti altri personaggi leggendari, potrebbe essere esistito realmente: in questo caso sarebbe nato alle pendici dei Pirenei, e da studente a Saragozza potrebbe aver conosciuto il futuro papa Sisto II, di cui sarebbe diventato stretto collaboratore, seguendolo a Roma e morendo pochi giorni dopo di lui, durante la persecuzione di Valeriano imperatore. Mentre però San Sisto II Papa non è mai stato un santo particolarmente popolare - tranne a Manerbio (BS), Joppolo (VV) e pochi altri centri - il suo arcidiacono Lorenzo è stato per molti secoli un'indiscussa superstar della cristianità, patrono di Rotterdam e dei cuochi, dei pasticcieri, dei rosticceri, dei librai e dei vetrai, di un rione di Roma e di Grosseto. E tutto questo perché? Per un supplizio originale, che probabilmente non ha subito (la graticola ardente) e per una frase celebre che sicuramente non ha detto: Assum est: versa et manduca. "È cotto: gira e mangia".

Sono le parole che avrebbe rivolto ai suoi aguzzini, secondo Sant'Ambrogio, mentre lo arrostivano. Anche la graticola compare per la prima volta nel resoconto di Ambrogio, a cui non mancava la fantasia. Dal suo racconto poi derivano tutte le leggende seguenti, sempre più adorne di particolari improbabili: anche perché da un certo punto in poi nel medioevo smisero di capire l'ironia e la battutina del martire fu presa mortalmente sul serio; dunque i pagani furono accusati di grigliare i cristiani per mangiarseli. Nel frattempo comunque l'originale supplizio e il brillante motto di spirito avevano conquistato a Lorenzo un culto di primo livello: tanto che quando arrivarono a Roma le reliquie di un altro santo prestigiosissimo, Stefano primo martire, esse furono collocate accanto a quelle di Lorenzo, così anche se erano false i miracoli comunque li garantiva il martire precedente (in realtà all'inizio Roma aveva proposto uno scambio con Costantinopoli: noi vi diamo Lorenzo, voi Stefano, ma tutti i componenti dell'ambasciata costantinopolitana, dopo aver consegnato Stefano, muoiono, un vero segno della volontà di Dio a sentire Iacopo di Varazze).

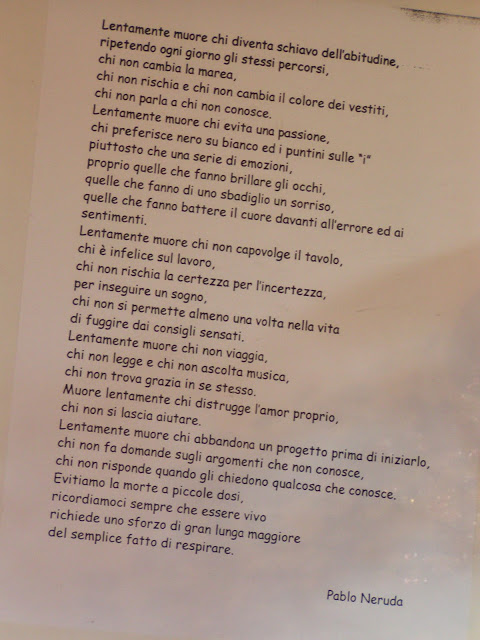

Lorenzo deve dunque tutta la sua fama a un motto di spirito che non ha nemmeno detto. Non è un caso tanto infrequente. Prendete Voltaire. I più lo conoscono per un aforisma che non ha mai detto (non sono d'accordo con te ma morirei perché tu possa eccetera) e che gli viene testardamente attribuito. Il suo caso è anche più grave perché, a differenza di un oscuro arcidiacono dell'oscuro terzo secolo, di cui non ci è arrivato nessun documento, di Voltaire abbiamo scaffalate di libri ricolmi di detti ben più arguti, ma non c'è niente da fare: se uscite per strada e chiedete di Voltaire, la possibilità che il passante vi citi Candido o il secolo di Luigi XIV è minima: vi diranno tutti che era quello disposto a morire purché voi abbiate il diritto di dire le vostre cazzate, povero Voltaire. Tra l'altro non ce lo vedo affatto a morire per dar voce a Rousseau, ma neanche per sogno. Come Neruda, quante poesie ha scritto Neruda, alcune anche belle: poi un giorno su internet qualcuno gli ha attribuito una mezza scemenza rifiutata dal team dei cioccolatini perugina, e da allora non c'è più stato niente da fare, oggi se digito Neruda su google lui automaticamente mi completa "Neruda lentamente muore", il che probabilmente è vero: ogni volta che qualcuno gliela attribuisce, Neruda muore un altro po'.

Quindi, insomma, non ha nessuna importanza quante cose belle abbiate detto o scritto nella vostra vita. La cosa a volte mi tormenta nella notte insonni. Io, sapete, sono uno che scrive parecchio, e da anni pubblico tutto. Ho un blog che è più grosso della bibbia ormai, non è un'iperbole: è davvero più grosso della bibbia, e l'ho scritto tutto io. Però i posteri non hanno bisogno di tutto questo materiale. Va da sé che se ho anche una possibilità, risicatissima, di sopravvivere, sarà per una frase o poco più. Ora, le possibilità che quella frase sia una stronzata sono altissime. Non è solo il fatto che io ne abbia scritte tante – veramente tante – è più forte di me – anche adesso, vedete? – ma c'è anche da calcolare una certa appiccicosità della stronzata; le stronzate resistono meglio, se ne calpesti una non te ne liberi più. E anche se non ne avessi mai detta una, anche in quella remotissima eventualità, non ha importanza: basta che qualcuno te l'attribuisca, e non te ne liberi più. Come Neruda, come Voltaire, come Lorenzo. Anche se il caso più famoso credo sia quello di Cambronne.

Pierre Cambronne (1770-1842) ha combattuto per la Francia su quasi tutti i fronti aperti dai rivoluzionari e poi da Napoleone: Italia, Svizzera, Spagna, Russia, persino Irlanda. Già prima di farsi ripetutamente infilzare da spade e baionette a Waterloo, si era preso tre o quattro pallottole in altre battaglie. I suoi soldati lo adoravano. Ha il profilo scolpito da qualche parte sull'Arco di Trionfo. Ma non è per questo che lo ricordiamo. E non è nemmeno per la frase "la guardia muore ma non si arrende", semplice ma di una certa efficacia, che comunque probabilmente non ha pronunciato (forse la disse un collega che a Waterloo ci lasciò le penne, i suoi eredi portarono Cambronne in tribunale per attribuzione indebita di detto celebre, ma non la spuntarono). No. "Cambronne", da metà Ottocento in poi, divenne un garbato eufemismo per "merda", e tale è rimasto. La wikipedia francese ricorda persino il verbo, "cambronniser". Il tutto a causa di una rispostaccia che potrebbe essergli capitato di dare in un momento di fortissimo stress – gli inglesi avevano circondato la Guardia Imperiale e si trattava di scegliere, appunto, se arrendersi o morire imprecando. Quel che buffo è che non solo Cambronne non morì, ma una volta fatto prigioniero, finì per sistemarsi con la nobildonna scozzese che incontrò in infermeria. Quest'ultima, come condizione necessaria per sposarlo e assumere il suo cognome, gli fece giurare di non avere assolutamente mai detto "merde", perlomeno non a Waterloo nelle circostanze a tutti note. Fece di più: lo corruppe. Una cosa molto triste: gli regalò un prezioso orologio, in cambio dell'ammissione di non avere assolutamente mai risposto a un generale britannico "merda". Fu tutto inutile, perché dell'episodio si impossessò Victor Hugo, sempre a suo agio quando si tratta di impastare prosa aulica e liquami. Secondo Hugo, con questa parola Cambronne aveva semplicemente vinto Waterloo:

E bla bla bla, tutto un capitolo dei Miserabili così. Cambronne era già morto da vent'anni e non poteva più schermirsi. Lui stesso del resto doveva talvolta dolersi del suo giuramento; e almeno una volta, a una cena in suo onore, tradì la moglie con una mezza ammissione: «No, non ho detto 'La guardia muore, ma non si arrende', ma, intimatomi di deporre le armi, ho risposto con alcune parole meno brillanti, certo, ma di una naturale energia». Insomma, hai detto merda. E merda sia. Non si può nemmeno dar la colpa a internet, nel suo caso. Fecero tutto gli scrittori, da Hugo a Proust. Persino oltreoceano qualcuno cambronizzò su Cambronne. Tra le epigrafi di Spoon River, Edgard Lee Masters riporta questa (Kinsey Keene):

[2013] La santità, come la fama, dipende da variabili imponderabili. C'è chi passa la vita a inseguirla invano, e chi diventa immortale senza averci mai provato, per cose che non ha mai fatto, o parole che non ha mai detto. È un po' quel che è successo a San Lorenzo, uno dei meno evanescenti tra i martiri del terzo secolo, nel senso che, a differenza di molti altri personaggi leggendari, potrebbe essere esistito realmente: in questo caso sarebbe nato alle pendici dei Pirenei, e da studente a Saragozza potrebbe aver conosciuto il futuro papa Sisto II, di cui sarebbe diventato stretto collaboratore, seguendolo a Roma e morendo pochi giorni dopo di lui, durante la persecuzione di Valeriano imperatore. Mentre però San Sisto II Papa non è mai stato un santo particolarmente popolare - tranne a Manerbio (BS), Joppolo (VV) e pochi altri centri - il suo arcidiacono Lorenzo è stato per molti secoli un'indiscussa superstar della cristianità, patrono di Rotterdam e dei cuochi, dei pasticcieri, dei rosticceri, dei librai e dei vetrai, di un rione di Roma e di Grosseto. E tutto questo perché? Per un supplizio originale, che probabilmente non ha subito (la graticola ardente) e per una frase celebre che sicuramente non ha detto: Assum est: versa et manduca. "È cotto: gira e mangia".

|

| Bernini a 16 anni scolpiva così, vi rendete conto. |

Sono le parole che avrebbe rivolto ai suoi aguzzini, secondo Sant'Ambrogio, mentre lo arrostivano. Anche la graticola compare per la prima volta nel resoconto di Ambrogio, a cui non mancava la fantasia. Dal suo racconto poi derivano tutte le leggende seguenti, sempre più adorne di particolari improbabili: anche perché da un certo punto in poi nel medioevo smisero di capire l'ironia e la battutina del martire fu presa mortalmente sul serio; dunque i pagani furono accusati di grigliare i cristiani per mangiarseli. Nel frattempo comunque l'originale supplizio e il brillante motto di spirito avevano conquistato a Lorenzo un culto di primo livello: tanto che quando arrivarono a Roma le reliquie di un altro santo prestigiosissimo, Stefano primo martire, esse furono collocate accanto a quelle di Lorenzo, così anche se erano false i miracoli comunque li garantiva il martire precedente (in realtà all'inizio Roma aveva proposto uno scambio con Costantinopoli: noi vi diamo Lorenzo, voi Stefano, ma tutti i componenti dell'ambasciata costantinopolitana, dopo aver consegnato Stefano, muoiono, un vero segno della volontà di Dio a sentire Iacopo di Varazze).

|

| Ho inoltre saputo da fonte degna di fede che di giorno si suda. |

Quindi, insomma, non ha nessuna importanza quante cose belle abbiate detto o scritto nella vostra vita. La cosa a volte mi tormenta nella notte insonni. Io, sapete, sono uno che scrive parecchio, e da anni pubblico tutto. Ho un blog che è più grosso della bibbia ormai, non è un'iperbole: è davvero più grosso della bibbia, e l'ho scritto tutto io. Però i posteri non hanno bisogno di tutto questo materiale. Va da sé che se ho anche una possibilità, risicatissima, di sopravvivere, sarà per una frase o poco più. Ora, le possibilità che quella frase sia una stronzata sono altissime. Non è solo il fatto che io ne abbia scritte tante – veramente tante – è più forte di me – anche adesso, vedete? – ma c'è anche da calcolare una certa appiccicosità della stronzata; le stronzate resistono meglio, se ne calpesti una non te ne liberi più. E anche se non ne avessi mai detta una, anche in quella remotissima eventualità, non ha importanza: basta che qualcuno te l'attribuisca, e non te ne liberi più. Come Neruda, come Voltaire, come Lorenzo. Anche se il caso più famoso credo sia quello di Cambronne.

Pierre Cambronne (1770-1842) ha combattuto per la Francia su quasi tutti i fronti aperti dai rivoluzionari e poi da Napoleone: Italia, Svizzera, Spagna, Russia, persino Irlanda. Già prima di farsi ripetutamente infilzare da spade e baionette a Waterloo, si era preso tre o quattro pallottole in altre battaglie. I suoi soldati lo adoravano. Ha il profilo scolpito da qualche parte sull'Arco di Trionfo. Ma non è per questo che lo ricordiamo. E non è nemmeno per la frase "la guardia muore ma non si arrende", semplice ma di una certa efficacia, che comunque probabilmente non ha pronunciato (forse la disse un collega che a Waterloo ci lasciò le penne, i suoi eredi portarono Cambronne in tribunale per attribuzione indebita di detto celebre, ma non la spuntarono). No. "Cambronne", da metà Ottocento in poi, divenne un garbato eufemismo per "merda", e tale è rimasto. La wikipedia francese ricorda persino il verbo, "cambronniser". Il tutto a causa di una rispostaccia che potrebbe essergli capitato di dare in un momento di fortissimo stress – gli inglesi avevano circondato la Guardia Imperiale e si trattava di scegliere, appunto, se arrendersi o morire imprecando. Quel che buffo è che non solo Cambronne non morì, ma una volta fatto prigioniero, finì per sistemarsi con la nobildonna scozzese che incontrò in infermeria. Quest'ultima, come condizione necessaria per sposarlo e assumere il suo cognome, gli fece giurare di non avere assolutamente mai detto "merde", perlomeno non a Waterloo nelle circostanze a tutti note. Fece di più: lo corruppe. Una cosa molto triste: gli regalò un prezioso orologio, in cambio dell'ammissione di non avere assolutamente mai risposto a un generale britannico "merda". Fu tutto inutile, perché dell'episodio si impossessò Victor Hugo, sempre a suo agio quando si tratta di impastare prosa aulica e liquami. Secondo Hugo, con questa parola Cambronne aveva semplicemente vinto Waterloo:

...fulminare con una tale parola il nemico che vi annienta, vuol dire vincere.

Dare questa risposta alla catastrofe, dire questo al destino, dare questa base al futuro leone, gettar questa ultima battuta in faccia alla pioggia della notte, al muro traditore d'Hougomont, alla strada incassata d'Ohain, al ritardo di Grouchy e all'arrivo di Blücher.

Portare l'ironia nel sepolcro, fare in modo di restar levato sulle punte dopo che si sarà caduti, annegare in due sillabe la coalizione europea, offrire ai re le già note latrine dei cesari, fare dell'ultima delle parole la prima, mescolandovi lo splendore della Francia, chiudere insolentemente Waterloo col martedì grasso, completare Leonida con Rabelais, riassumere questa vittoria in una parola impossibile da ripetere, perdere il campo e conquistare la leggenda, aver dalla sua, dopo quel macello, la maggioranza, è una cosa che raggiunge la grandezza di Eschilo.

La parola di Cambronne fa l'effetto d'una frattura: la frattura di un petto per lo sdegno, l'irruzione dell'agonia che esplode!

|

| Merda d'artista a Nantes |

Tutto un giro di parole per dire, in effetti, merda. E può capitare anche a voi. Non importa chi siate, o cosa abbiate fatto o pensato per tutta la vita. Un giorno pesterete una cambronne in pubblico, qualcuno riderà, e si ricorderà di aver riso anche quando tutte le vostre foto saranno sbiadite e nipotini non si rammenteranno più chi siete stati. Succede. Succede anche oggi che le foto non sbiadiscono più. Chiedete a Voltaire. Chiedete a Neruda, cosa significa morire lentamente.Bene, quello che Cambronne disse a Maitland

prima che il fuoco inglese spianasse il ciglio della collina

contro la luce morente del giorno

io dico a voi, a tutti voi,

e a te, mondo.

E vi impongo di scolpirlo

sulla mia pietra.

Comments (2)

Quando sono a casa e sento che mi stringi forte

09-08-2020, 08:26beatles, musicaPermalink14. A Hard Day's Night (Lennon-McCartney, dall'album omonimo, 1964).

Sbreng! I Beatles all'inizio del 1964 hanno il cuore e l'anima di una generazione. Non si accontentano: vogliono anche il midollo spinale, i riflessi involontari. Dopo aver risolto la ricerca dello slogan definitivo ("Yeah, yeah, yeah") ora vanno in cerca dell'accordo definitivo. Un'armonia che che suoni diversa da qualsiasi altra, indecifrabile, irriproducibile, ma soprattutto immediatamente riconoscibile: sbreng, siamo i Beatles, resta in onda. I tre secondi iniziali del nuovo disco (e del loro primo film) sono i più discussi di tutta la loro carriera: generazioni di musicisti si sono domandati che razza di accordo stiano suonando. George ricordava di aver suonato sulla 12 corde un Fa maggiore con un Sol sulla corda più alta; Paul non ricorda o non vuole dircelo; un matematico, scomponendo le frequenze, sostiene che anche George Martin suoni qualcosa al pianoforte (ma perché Martin e non John)? Non lo sapremo mai, ma continueremo a riconoscere quei tre secondi al volo.

It's been a hard day's night. Quando prende la parola all'inizio del suo terzo LP in 16 mesi, John Lennon ha 23 anni, una famiglia avviata e una carriera ben avviata, con brillanti prospettive di sviluppo. Certo, i giorni di lavoro diventano spesso notti di lavoro. Ma non ci si può davvero lamentare. Il Lennon che intona A Hard Day's Night ce la mette tutta, per suonare come un giovane uomo di successo, e ci riesce. Ha il tono spavaldo di chi sa quello che vuole: ha lavorato tutta la notte per confezionare sogni per ragazzine e a casa si aspetta di trovare il servizio completo che si merita. Mentre canta "when I get home to you / I find the things that you do" sembra di vederlo mentre sale le scale come uno sposino affannato. La porta si spalanca e vediamo... Paul?

When I'm home, everything seems to be right. Gli episodi in cui John e Paul si alternano al microfono in segmenti diversi della stessa canzone sono sorprendentemente rari. Su duecento e più canzoni, appena quattro: A Hard Day's Night, We Can Work It Out, A Day In the Life, I've Got a Feeling. Dai brani successivi appare sempre più chiaro che l'alternanza tradisce un'origine composita: gli ultimi due titoli sono stati realizzati cucendo assieme canzoni diverse scritte separatamente dai due autori. Anche We Can Work It Out fa un punto di forza del contrasto tra strofa di Paul e bridge di John, già separati nello stesso elemento come yin e yang: al punto che ascoltando il brano si ha l'impressione che stiano discutendo, ovvero che siano loro la coppia che deve risolversela ("work it out"). In A Hard Day's la scomposizione esistenziale tra John e Paul non è ancora avvenuta; il motivo per cui si spartiscono il microfono ha più a che fare con la concitazione del brano: i Beatles sono così indaffarati che la strofa attacca prima ancora che il bridge sia finito ("tight, yeah! / It's been a...") Si tratta comunque di una svolta imprevista: eravamo così presi dalla voce gioiosa di Lennon che l'effetto ci lascia straniti. Inoltre siamo ascoltatori del XXI secolo: viviamo in un mondo meno eteronormativo e tendiamo a vedere gender swap ovunque. A partire da metà degli anni Zero abbiamo familiarizzato con il concetto di bromance, che per il semiologo Michael DeAngelis sottende “una più vasta accettazione di espressioni culturali non eteronormative, così come la prospettiva di un'intimità tra persone dello stesso sesso che trascende la questione dell'orientamento sessuale” (Reading the Bromance Homosocial Relationships in Film and Television, 2014). La tentazione di rileggere nel rapporto tra John e Paul una lunga e travagliata storia di bromance è inevitabile.

Feeling you holdin' me tight. Su internet ci si spinge oltre, non sarebbe internet altrimenti. Su Youtube qualcuno ha confezionato più di sette ore di documentario, montando nastri e nastri di dichiarazioni e interviste allo scopo di dimostrare il Grande Non Detto: John e Paul si amavano, anche se non potevano confessarselo. A separarli è stata l'ipocrisia della società, la pressione sociale che li ha costretti a sposare quelle inutili mogli. E in effetti ripensandoci non avrebbe tutto più senso se Paul cantasse: "when you're home, feeling you're holding me tight, tight, yeah"?) A Hard Day's avrebbe potuto essere scritta per una sana coppia etero: la strofa all'uomo che lavora come un cane, il bridge alla donna che lo aspetta per cullarlo nel suo abbraccio. I Beatles del 1964 però sono un prodotto rigorosamente maschile per un pubblico femminile, come ogni boyband che si rispetti: le ragazze sul palco vogliono vedere soltanto ragazzi da adorare, non ragazze da invidiare. Il dettaglio che John sia sposato è già fonte di frustrazione per molte fan: sostituire subliminalmente l'immagine di Cynthia con la voce di Paul è una tattica inconsapevole per attenuarla.

Sbreng! I Beatles all'inizio del 1964 hanno il cuore e l'anima di una generazione. Non si accontentano: vogliono anche il midollo spinale, i riflessi involontari. Dopo aver risolto la ricerca dello slogan definitivo ("Yeah, yeah, yeah") ora vanno in cerca dell'accordo definitivo. Un'armonia che che suoni diversa da qualsiasi altra, indecifrabile, irriproducibile, ma soprattutto immediatamente riconoscibile: sbreng, siamo i Beatles, resta in onda. I tre secondi iniziali del nuovo disco (e del loro primo film) sono i più discussi di tutta la loro carriera: generazioni di musicisti si sono domandati che razza di accordo stiano suonando. George ricordava di aver suonato sulla 12 corde un Fa maggiore con un Sol sulla corda più alta; Paul non ricorda o non vuole dircelo; un matematico, scomponendo le frequenze, sostiene che anche George Martin suoni qualcosa al pianoforte (ma perché Martin e non John)? Non lo sapremo mai, ma continueremo a riconoscere quei tre secondi al volo.

It's been a hard day's night. Quando prende la parola all'inizio del suo terzo LP in 16 mesi, John Lennon ha 23 anni, una famiglia avviata e una carriera ben avviata, con brillanti prospettive di sviluppo. Certo, i giorni di lavoro diventano spesso notti di lavoro. Ma non ci si può davvero lamentare. Il Lennon che intona A Hard Day's Night ce la mette tutta, per suonare come un giovane uomo di successo, e ci riesce. Ha il tono spavaldo di chi sa quello che vuole: ha lavorato tutta la notte per confezionare sogni per ragazzine e a casa si aspetta di trovare il servizio completo che si merita. Mentre canta "when I get home to you / I find the things that you do" sembra di vederlo mentre sale le scale come uno sposino affannato. La porta si spalanca e vediamo... Paul?

When I'm home, everything seems to be right. Gli episodi in cui John e Paul si alternano al microfono in segmenti diversi della stessa canzone sono sorprendentemente rari. Su duecento e più canzoni, appena quattro: A Hard Day's Night, We Can Work It Out, A Day In the Life, I've Got a Feeling. Dai brani successivi appare sempre più chiaro che l'alternanza tradisce un'origine composita: gli ultimi due titoli sono stati realizzati cucendo assieme canzoni diverse scritte separatamente dai due autori. Anche We Can Work It Out fa un punto di forza del contrasto tra strofa di Paul e bridge di John, già separati nello stesso elemento come yin e yang: al punto che ascoltando il brano si ha l'impressione che stiano discutendo, ovvero che siano loro la coppia che deve risolversela ("work it out"). In A Hard Day's la scomposizione esistenziale tra John e Paul non è ancora avvenuta; il motivo per cui si spartiscono il microfono ha più a che fare con la concitazione del brano: i Beatles sono così indaffarati che la strofa attacca prima ancora che il bridge sia finito ("tight, yeah! / It's been a...") Si tratta comunque di una svolta imprevista: eravamo così presi dalla voce gioiosa di Lennon che l'effetto ci lascia straniti. Inoltre siamo ascoltatori del XXI secolo: viviamo in un mondo meno eteronormativo e tendiamo a vedere gender swap ovunque. A partire da metà degli anni Zero abbiamo familiarizzato con il concetto di bromance, che per il semiologo Michael DeAngelis sottende “una più vasta accettazione di espressioni culturali non eteronormative, così come la prospettiva di un'intimità tra persone dello stesso sesso che trascende la questione dell'orientamento sessuale” (Reading the Bromance Homosocial Relationships in Film and Television, 2014). La tentazione di rileggere nel rapporto tra John e Paul una lunga e travagliata storia di bromance è inevitabile.

Feeling you holdin' me tight. Su internet ci si spinge oltre, non sarebbe internet altrimenti. Su Youtube qualcuno ha confezionato più di sette ore di documentario, montando nastri e nastri di dichiarazioni e interviste allo scopo di dimostrare il Grande Non Detto: John e Paul si amavano, anche se non potevano confessarselo. A separarli è stata l'ipocrisia della società, la pressione sociale che li ha costretti a sposare quelle inutili mogli. E in effetti ripensandoci non avrebbe tutto più senso se Paul cantasse: "when you're home, feeling you're holding me tight, tight, yeah"?) A Hard Day's avrebbe potuto essere scritta per una sana coppia etero: la strofa all'uomo che lavora come un cane, il bridge alla donna che lo aspetta per cullarlo nel suo abbraccio. I Beatles del 1964 però sono un prodotto rigorosamente maschile per un pubblico femminile, come ogni boyband che si rispetti: le ragazze sul palco vogliono vedere soltanto ragazzi da adorare, non ragazze da invidiare. Il dettaglio che John sia sposato è già fonte di frustrazione per molte fan: sostituire subliminalmente l'immagine di Cynthia con la voce di Paul è una tattica inconsapevole per attenuarla.

Facciamo tutti quello che possiamo

08-08-2020, 07:50beatles, musicaPermalink15. Revolution (Lennon-McCartney, lato B di Hey Jude, 1968).

Dici che vuoi una rivoluzione? Ok, senti questa chitarra. Non è uno scherzo – oppure sì, è un classico scherzo lennoniano, sprizzare rumore bianco sul retro di Hey Jude. Oggi può essere difficile rendersi conto di quanto scioccante dovesse suonare la chitarra di Revolution nelle casse degli ascoltatori del 1968. La gente portava indietro il singolo in negozio, pensava che fosse fallato. Una chitarra così distorta, trasmessa direttamente nel canale del mixer dall'impavido Emerick ("se fossi stato il mio manager mi sarei licenziato"), può sembrare appena appena più rumorosa di quella di Are You Experienced? o Disraeli Gears, ma Jimi Hendrix e Cream erano ancora prodotti relativamente di nicchia rispetto ai Beatles. I Beatles con Hey Jude volevano far cantare "Na na na na" al mondo intero, e col lato B ribadivano di essere ancora capaci di spostarsi alle estremità del rock possibile.

Revolution è unanimemente considerata superiore a Revolution 1, la versione originale, più lenta e blueseggiante che si ascolta nel Disco Bianco. Ancora una volta, dopo Please Please Me e Help!, a Lennon viene chiesto di accelerare un brano per renderlo più appetibile, il che dimostra che se voleva senz'altro suonare 'più forte' di Paul, John non voleva necessariamente suonare 'più veloce', anzi. E allo stesso tempo la versione super-distorta del singolo è più vicina al demo iniziale, è un ritorno alla freschezza e all'entusiasmo con cui Lennon aveva cominciato a strimpellarla appena tornato dal soggiorno indiano. Ripristinando la velocità iniziale e lanciando il suono della chitarra oltre il muro del rumore, la canzone cede completamente la sfumatura sardonica che dominava la versione del Bianco. John sembra riemergere dalla nebbia oppiacea con un paio di idee finalmente precise: se vuoi la violenza, "you can count me out". Il suo contributo alla Rivoluzione sarà rigorosamente pacifista: l'unico estremismo ammesso è quello estetico. Ah, e i maoisti non andranno da nessuna parte, è chiaro (no, non era affatto chiaro nel mondo universitario del 1968. Era anzi una dichiarazione coraggiosa). In ogni caso "tutto andrà a finire bene": quando lo canta con quel tono anestetizzato, in Revolution 1, sembra volerci prendere in giro, o alludere a un lavaggio del cervello. Qui invece ne è persuaso: per quanto sia estrema la canzone, è pur sempre una canzone dei Beatles, ottimista e slanciata verso il futuro, coi coretti e i battimani. "Take a sad song and make it better", diceva Paul sull'altro lato: e John, senza magari accorgersene, esegue.

Dici che vuoi una rivoluzione? Ok, senti questa chitarra. Non è uno scherzo – oppure sì, è un classico scherzo lennoniano, sprizzare rumore bianco sul retro di Hey Jude. Oggi può essere difficile rendersi conto di quanto scioccante dovesse suonare la chitarra di Revolution nelle casse degli ascoltatori del 1968. La gente portava indietro il singolo in negozio, pensava che fosse fallato. Una chitarra così distorta, trasmessa direttamente nel canale del mixer dall'impavido Emerick ("se fossi stato il mio manager mi sarei licenziato"), può sembrare appena appena più rumorosa di quella di Are You Experienced? o Disraeli Gears, ma Jimi Hendrix e Cream erano ancora prodotti relativamente di nicchia rispetto ai Beatles. I Beatles con Hey Jude volevano far cantare "Na na na na" al mondo intero, e col lato B ribadivano di essere ancora capaci di spostarsi alle estremità del rock possibile.

Revolution è unanimemente considerata superiore a Revolution 1, la versione originale, più lenta e blueseggiante che si ascolta nel Disco Bianco. Ancora una volta, dopo Please Please Me e Help!, a Lennon viene chiesto di accelerare un brano per renderlo più appetibile, il che dimostra che se voleva senz'altro suonare 'più forte' di Paul, John non voleva necessariamente suonare 'più veloce', anzi. E allo stesso tempo la versione super-distorta del singolo è più vicina al demo iniziale, è un ritorno alla freschezza e all'entusiasmo con cui Lennon aveva cominciato a strimpellarla appena tornato dal soggiorno indiano. Ripristinando la velocità iniziale e lanciando il suono della chitarra oltre il muro del rumore, la canzone cede completamente la sfumatura sardonica che dominava la versione del Bianco. John sembra riemergere dalla nebbia oppiacea con un paio di idee finalmente precise: se vuoi la violenza, "you can count me out". Il suo contributo alla Rivoluzione sarà rigorosamente pacifista: l'unico estremismo ammesso è quello estetico. Ah, e i maoisti non andranno da nessuna parte, è chiaro (no, non era affatto chiaro nel mondo universitario del 1968. Era anzi una dichiarazione coraggiosa). In ogni caso "tutto andrà a finire bene": quando lo canta con quel tono anestetizzato, in Revolution 1, sembra volerci prendere in giro, o alludere a un lavaggio del cervello. Qui invece ne è persuaso: per quanto sia estrema la canzone, è pur sempre una canzone dei Beatles, ottimista e slanciata verso il futuro, coi coretti e i battimani. "Take a sad song and make it better", diceva Paul sull'altro lato: e John, senza magari accorgersene, esegue.

Comments (2)

Sotto i suburbani cieli blu

07-08-2020, 08:02beatles, musicaPermalink16. Penny Lane (Lennon-McCartney, singolo del 1967).

Penny Lane è nelle mie orecchie, e nei miei occhi. Soprattutto nei miei occhi: Penny Lane evoca le proprie immagini con una precisione cinematografica. Eppure non è che un piccolo brano di musica. Come ci riesce? Nel periodo in cui la compone, Paul McCartney è l'unico dei Quattro che non ha ancora assunto LSD. Il singolo del febbraio 1967 sembra giocare proprio su questo scarto: lucidità contro allucinazione. Un esperimento: prendiamo due coetanei cresciuti nella stessa città, con un vissuto non molto diverso. Somministriamo al primo un potente allucinogeno, e al secondo un placebo, e poi chiediamo a entrambi di scrivere una canzone sui luoghi della propria infanzia. Non è una sorpresa che una canzone suoni più sperimentale dell'altra. Sorprende però che delle due sia Penny Lane quella che riesce nell'incantesimo di creare un piccolo mondo davanti ai nostri occhi. Per due minuti siamo in quella strada di Liverpool, i personaggi ci scorrono attorno come in un musical. Il passato è dentro di me, ci dice Paul. Posso riavvolgerlo come una canzone o un film. Chi vi ha detto che Niente è reale? John sull'altro lato? Non fidatevi troppo.

Penny Lane ti attira nel suo tranello nostalgico con un primo giro di accordi che è il più rassicurante che possa esistere (Sol, Mi-, La-7, Re7: una variante persino più zuccherosa della 50s progression). E proprio quando stai pensando che stavolta Paul voleva vincere facile, a metà del secondo giro si tuffa inopinatamente in un Sol- che è stato paragonato all'improvviso passaggio di una nuvola davanti al sole: preferisco immaginarlo come quel momento in cui nei film a colori la fine di un flasback viene segnalata virando un improvviso fermo immagine in bianco e nero. Ma niente paura, Paul conosce l'incantesimo per rianimare il passato con tutti i suoi colori: durante la stessa canzone ripeterà il trucco altre tre volte, con la gioia infantile di chi lo ha appena scoperto e non riesce a stancarsene.

È passato così poco da quando Paul, scrivendo i suoi testi, cercava soprattutto titoli accattivanti, frasi piacevoli da ripetere e ricordare. A partire da Revolver ha iniziato a lavorare sulle immagini, e a crearne subito di memorabili: Eleanor Rigby che raccoglie il riso, il sottomarino giallo. Penny Lane è il punto più alto di questa sua fase visuale. I critici preferiscono le elucubrazioni psichedeliche di John, ma viene il sospetto che Penny tragga parte della sua forza proprio dal contrasto con Strawberry Fields: che lo stesso Lennon se ne rendesse conto, quando parlava ancora nel 1980 di un "boicottaggio inconscio". "Passavamo ore a curare piccoli dettagli delle canzoni di Paul, ma quando toccava alle mie – soprattutto a grandi canzoni come Strawberry Fields o Across the Universe, in un qualche modo si creava un'atmosfera di rilassatezza e sperimentazione". Paul aveva la lucidità per afferrare che proprio quei "piccoli dettagli" avrebbero potuto aiutato l'ascoltatore a ricomporre una visione: la campanella anti-incendio, l'assolo di ottavino che ci svolazza davanti con la libertà di una rondine, invitandoci subliminalmente a riconsiderare la scena dall'alto, beneath the blue suburbian skies.

Penny Lane è nelle mie orecchie, e nei miei occhi. Soprattutto nei miei occhi: Penny Lane evoca le proprie immagini con una precisione cinematografica. Eppure non è che un piccolo brano di musica. Come ci riesce? Nel periodo in cui la compone, Paul McCartney è l'unico dei Quattro che non ha ancora assunto LSD. Il singolo del febbraio 1967 sembra giocare proprio su questo scarto: lucidità contro allucinazione. Un esperimento: prendiamo due coetanei cresciuti nella stessa città, con un vissuto non molto diverso. Somministriamo al primo un potente allucinogeno, e al secondo un placebo, e poi chiediamo a entrambi di scrivere una canzone sui luoghi della propria infanzia. Non è una sorpresa che una canzone suoni più sperimentale dell'altra. Sorprende però che delle due sia Penny Lane quella che riesce nell'incantesimo di creare un piccolo mondo davanti ai nostri occhi. Per due minuti siamo in quella strada di Liverpool, i personaggi ci scorrono attorno come in un musical. Il passato è dentro di me, ci dice Paul. Posso riavvolgerlo come una canzone o un film. Chi vi ha detto che Niente è reale? John sull'altro lato? Non fidatevi troppo.

Penny Lane ti attira nel suo tranello nostalgico con un primo giro di accordi che è il più rassicurante che possa esistere (Sol, Mi-, La-7, Re7: una variante persino più zuccherosa della 50s progression). E proprio quando stai pensando che stavolta Paul voleva vincere facile, a metà del secondo giro si tuffa inopinatamente in un Sol- che è stato paragonato all'improvviso passaggio di una nuvola davanti al sole: preferisco immaginarlo come quel momento in cui nei film a colori la fine di un flasback viene segnalata virando un improvviso fermo immagine in bianco e nero. Ma niente paura, Paul conosce l'incantesimo per rianimare il passato con tutti i suoi colori: durante la stessa canzone ripeterà il trucco altre tre volte, con la gioia infantile di chi lo ha appena scoperto e non riesce a stancarsene.

È passato così poco da quando Paul, scrivendo i suoi testi, cercava soprattutto titoli accattivanti, frasi piacevoli da ripetere e ricordare. A partire da Revolver ha iniziato a lavorare sulle immagini, e a crearne subito di memorabili: Eleanor Rigby che raccoglie il riso, il sottomarino giallo. Penny Lane è il punto più alto di questa sua fase visuale. I critici preferiscono le elucubrazioni psichedeliche di John, ma viene il sospetto che Penny tragga parte della sua forza proprio dal contrasto con Strawberry Fields: che lo stesso Lennon se ne rendesse conto, quando parlava ancora nel 1980 di un "boicottaggio inconscio". "Passavamo ore a curare piccoli dettagli delle canzoni di Paul, ma quando toccava alle mie – soprattutto a grandi canzoni come Strawberry Fields o Across the Universe, in un qualche modo si creava un'atmosfera di rilassatezza e sperimentazione". Paul aveva la lucidità per afferrare che proprio quei "piccoli dettagli" avrebbero potuto aiutato l'ascoltatore a ricomporre una visione: la campanella anti-incendio, l'assolo di ottavino che ci svolazza davanti con la libertà di una rondine, invitandoci subliminalmente a riconsiderare la scena dall'alto, beneath the blue suburbian skies.

Comments (3)

Lei era proprio 17

06-08-2020, 07:51beatles, musicaPermalink17. I Saw Her Standing There (Lennon-McCartney, Please Please Me)

(Sì è proprio la numero 17. No non l'ho fatto apposta. Pazzesco. Ingiusto ma pazzesco).

"Ne aveva solo diciassette, capisci cosa intendo?" Dev'essere stato un piccolo choc acquistare il Long Playing Please Please Me, nel 1963, metterlo sul piatto e scoprire una voce sensibilmente diversa da quella associata ai Beatles. L'unico brano in cui si era sentita la voce solista di Paul fino a quel momento era PS I Love You, sul lato B di Love Me Do: ed era comunque una voce languida e sentimentale, molto diversa da quella che ci fa l'occhiolino all'inizio di I Saw Her. Paul all'origine non aveva l'intenzione di suonare così ammiccante: nella prima versione il secondo verso era "Never been a beauty queen", una spennellata ancora grezza di quella sensibilità crepuscolare che da subito era una nota peculiare di Paul − e che da subito John non apprezzava. "Quando lo mostrai a John, si mise mise a ridere forte e disse: Stai scherzando con quel verso, vero?... Alla fine trovammo "capisci cosa intendo", che andava bene, perché non capisci cosa intendo". Può darsi che I Saw Her Standing There funzioni proprio per quel senso di proibito che suscita nelle giovani teenagers che si stavano rivelando il target primario del prodotto Beatles: questi giovani teppisti trovano le diciassettenni sexy!

I Saw Her Standing There (che all'inizio si chiamava proprio Seventeen) secondo Mark Lewisohn è un tentativo di Paul di attualizzare una vecchia e celebre ballata irlandese, Seventeen Come Sunday. Il protagonista della ballata incontra vagabondando una fanciulla dai capelli lunghi e gli occhi fuggitivi e le chiede: cosa fai di bello? Lei gli risponde: sbrigo una commissione per mia madre. Lui, che se non è il Lupo Cattivo è comunque un cugino di primo grado dello stesso archetipo narrativo, gli chiede ancora: quanti anni hai? Lei: "Diciassette la prossima domenica" (è il titolo della ballata). Lui, senza perdere tempo in lupeschi stratagemmi: "Lo prenderesti un uomo?" Lei: "Nooo, non darei questo dispiacere a mia mamma. Ma se vieni a casa nostra quando la luna è piena e luminosa, io scenderò e ti farò entrare (wink wink) e la mamma non mi sentirà". Il lupo esegue, lei lo fa entrare, dopodiché ci sono due finali diversi, come nelle fiabe dei fratelli Grimm. Il più famoso è abbastanza destabilizzante, perché la voce narrante passa alla ragazza, salvo che non dev'essere più diciassettenne da qualche tempo, ammesso che lo sia mai stata: "Così mi sono fatta il mio soldatino e le sue maniere mi hanno conquistato. Il tamburo e la tromba sono il mio piacere, e una pinta di rum al mattino".

Durante l'emergenza Covid a Paul McCartney ha partecipato a più eventi benefici a distanza. Quando gli è stato chiesto un contributo per la Preservation Hall Foundation di New Orleans, non ha perso l'occasione di partecipare a una versione di When the Saints Go Marchin' In suonando l'introduzione del brano con la tromba: lo strumento che aveva iniziato a suonare da bambino e che chissà, forse un giorno padroneggerà. When the Saints è in effetti non è solo una delle canzoni che gli ha insegnato il padre; non è solo uno dei brani che i Beatles suonavano ai tempi dello Star Club di Amburgo; ma anche una delle prime che ha riscritto e rivenduto come sua, senza accorgersene: il musicologo Ian Hammond ha suggerito che I Saw Her Standing There riprenda da When the Saints la progressione e parte della melodia. Paul conserva persino un ricordo del suono delle parole: "How could I dance with another" non suona così diverso da "I want to be in that number": quel passaggio dal maggiore al minore che avviene subito dopo sull'"hooo" non è dunque soltanto uno dei primi stilemi riconoscibili del sound beatle, ma un gioioso e inconsapevole furto al jazz di New Orleans. Del resto la diciassettenne di I Saw Her è poco meno che un santo nella gloria, non descrivibile a parole. Paul è abbagliato come un poeta stilnovista, l'unico elemento che riesce a isolare è il suo aspetto, ma soltanto per definirlo “oltre ogni confronto”. Il suo destino è scritto, non avrebbe mai più ballato con nessun'altra. E se lui e l'altro cantante non facessero tutti quegli urletti e quegli sghignazzi, chissà, per qualche minuto potremmo anche crederci. Paul non ha mai ammesso i debiti nei confronti di When the Saints: forse non ci ha fatto caso. In compenso non ha mai nascosto di avere copiato di pacca la linea di basso da Talking About You di Chuck Berry.

I Saw Her è uno dei casi più sorprendenti di tutta la nostra classifica. Pur essendo uno dei brani più trascinanti del biennio beatlemaniaco, non è stata inclusa nelle antologie più importanti, e non è mai uscita come singolo, almeno finché i Beatles sono stati assieme. Dopodiché è successa una storia molto particolare che forse è il motivo per cui I Saw Her è diventata così importante (un'altra possibilità è che gli standard dopo un po' vincono su tutto: i critici non se ne rendono conto, ma se gli impacchetti un brano come When the Saints, loro presto o tardi lo preferiranno ad altre cose e crederanno di farlo perché hanno un gusto raffinato, macché, stanno semplicemente reagendo istintivamente ad archetipi musicali che funzionano da secoli). Qualche anno dopo Lennon, che era stato temporaneamente lasciato da Yoko Ono e viveva quel periodo confuso ma allegro da lui stesso in seguito definito "Lost Weekend", fece una scommessa con Elton John. I due stavano lavorando assieme al nuovo singolo di Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Per Elton sarebbe andata prima in classifica anche negli USA, mentre Lennon era scettico: non ce l'aveva fatta con Instant Kharma, non ce l'aveva fatta nemmeno con Imagine: per quale motivo al mondo gli americani avrebbero dovuto lasciarti conquistare da un numero gradevole ma non eccezionale come Whatever Gets You. Elton si fece promettere che se i fatti gli avessero dato ragione, Lennon avrebbe partecipato a un suo concerto: e siccome Elton in quegli anni aveva il polso del pubblico americano molto più del collega, il 28 novembre del 1974 al Madison Square Garden John Lennon comparve per l'ultima volta davanti a un pubblico pagante e senza sputare mai il suo chewing gum d'ordinanza cantò assieme ad Elton Whatever e Lucy in the Sky. Poi prese il microfono, ringraziò Elton e i ragazzi e spiegò: "Stavamo pensando a un numero per farla finita così posso andarmene da qui e stare male, e così abbiamo pensato che avremmo fatto il numero di un mio vecchio e abbandonato fidanzato, di nome Paul. Questa è una di quelle che non canto mai, è un vecchio numero dei Beatles, e la conosciamo appena". E fu così che l'ultimo brano suonato da Lennon in un concerto dal vivo fu il primo brano inciso dai Beatles in un LP. Col "vecchio fidanzato" le cose del resto stavano andando un po' meglio, qualche mese prima si erano addirittura trovati a suonare assieme nel disco di un compagno di bevute di John, Harry Nilsson. Insomma, non avrebbe mai potuto danzare con qualcun altro... o no?

Il secondo possibile finale di Seventeen Come Sunday prevede che la mamma si svegli al momento sbagliato: quando il soldato-lupo arriva, la madre afferra la figlia per i lunghi capelli e la batte ben bene con un ramo di noci. Almeno mi sposerai? chiede la diciassettenne al soldato. Eh, non posso, risponde lui: ho già una moglie in paese. Quella stessa sera, nel backstage del concerto, Lennon incontrò Yoko Ono. L'aveva invitata Elton John. Poco dopo si rimisero assieme. How could I dance with another? hooo

(Sì è proprio la numero 17. No non l'ho fatto apposta. Pazzesco. Ingiusto ma pazzesco).

"Ne aveva solo diciassette, capisci cosa intendo?" Dev'essere stato un piccolo choc acquistare il Long Playing Please Please Me, nel 1963, metterlo sul piatto e scoprire una voce sensibilmente diversa da quella associata ai Beatles. L'unico brano in cui si era sentita la voce solista di Paul fino a quel momento era PS I Love You, sul lato B di Love Me Do: ed era comunque una voce languida e sentimentale, molto diversa da quella che ci fa l'occhiolino all'inizio di I Saw Her. Paul all'origine non aveva l'intenzione di suonare così ammiccante: nella prima versione il secondo verso era "Never been a beauty queen", una spennellata ancora grezza di quella sensibilità crepuscolare che da subito era una nota peculiare di Paul − e che da subito John non apprezzava. "Quando lo mostrai a John, si mise mise a ridere forte e disse: Stai scherzando con quel verso, vero?... Alla fine trovammo "capisci cosa intendo", che andava bene, perché non capisci cosa intendo". Può darsi che I Saw Her Standing There funzioni proprio per quel senso di proibito che suscita nelle giovani teenagers che si stavano rivelando il target primario del prodotto Beatles: questi giovani teppisti trovano le diciassettenni sexy!

I Saw Her Standing There (che all'inizio si chiamava proprio Seventeen) secondo Mark Lewisohn è un tentativo di Paul di attualizzare una vecchia e celebre ballata irlandese, Seventeen Come Sunday. Il protagonista della ballata incontra vagabondando una fanciulla dai capelli lunghi e gli occhi fuggitivi e le chiede: cosa fai di bello? Lei gli risponde: sbrigo una commissione per mia madre. Lui, che se non è il Lupo Cattivo è comunque un cugino di primo grado dello stesso archetipo narrativo, gli chiede ancora: quanti anni hai? Lei: "Diciassette la prossima domenica" (è il titolo della ballata). Lui, senza perdere tempo in lupeschi stratagemmi: "Lo prenderesti un uomo?" Lei: "Nooo, non darei questo dispiacere a mia mamma. Ma se vieni a casa nostra quando la luna è piena e luminosa, io scenderò e ti farò entrare (wink wink) e la mamma non mi sentirà". Il lupo esegue, lei lo fa entrare, dopodiché ci sono due finali diversi, come nelle fiabe dei fratelli Grimm. Il più famoso è abbastanza destabilizzante, perché la voce narrante passa alla ragazza, salvo che non dev'essere più diciassettenne da qualche tempo, ammesso che lo sia mai stata: "Così mi sono fatta il mio soldatino e le sue maniere mi hanno conquistato. Il tamburo e la tromba sono il mio piacere, e una pinta di rum al mattino".

Durante l'emergenza Covid a Paul McCartney ha partecipato a più eventi benefici a distanza. Quando gli è stato chiesto un contributo per la Preservation Hall Foundation di New Orleans, non ha perso l'occasione di partecipare a una versione di When the Saints Go Marchin' In suonando l'introduzione del brano con la tromba: lo strumento che aveva iniziato a suonare da bambino e che chissà, forse un giorno padroneggerà. When the Saints è in effetti non è solo una delle canzoni che gli ha insegnato il padre; non è solo uno dei brani che i Beatles suonavano ai tempi dello Star Club di Amburgo; ma anche una delle prime che ha riscritto e rivenduto come sua, senza accorgersene: il musicologo Ian Hammond ha suggerito che I Saw Her Standing There riprenda da When the Saints la progressione e parte della melodia. Paul conserva persino un ricordo del suono delle parole: "How could I dance with another" non suona così diverso da "I want to be in that number": quel passaggio dal maggiore al minore che avviene subito dopo sull'"hooo" non è dunque soltanto uno dei primi stilemi riconoscibili del sound beatle, ma un gioioso e inconsapevole furto al jazz di New Orleans. Del resto la diciassettenne di I Saw Her è poco meno che un santo nella gloria, non descrivibile a parole. Paul è abbagliato come un poeta stilnovista, l'unico elemento che riesce a isolare è il suo aspetto, ma soltanto per definirlo “oltre ogni confronto”. Il suo destino è scritto, non avrebbe mai più ballato con nessun'altra. E se lui e l'altro cantante non facessero tutti quegli urletti e quegli sghignazzi, chissà, per qualche minuto potremmo anche crederci. Paul non ha mai ammesso i debiti nei confronti di When the Saints: forse non ci ha fatto caso. In compenso non ha mai nascosto di avere copiato di pacca la linea di basso da Talking About You di Chuck Berry.

I Saw Her è uno dei casi più sorprendenti di tutta la nostra classifica. Pur essendo uno dei brani più trascinanti del biennio beatlemaniaco, non è stata inclusa nelle antologie più importanti, e non è mai uscita come singolo, almeno finché i Beatles sono stati assieme. Dopodiché è successa una storia molto particolare che forse è il motivo per cui I Saw Her è diventata così importante (un'altra possibilità è che gli standard dopo un po' vincono su tutto: i critici non se ne rendono conto, ma se gli impacchetti un brano come When the Saints, loro presto o tardi lo preferiranno ad altre cose e crederanno di farlo perché hanno un gusto raffinato, macché, stanno semplicemente reagendo istintivamente ad archetipi musicali che funzionano da secoli). Qualche anno dopo Lennon, che era stato temporaneamente lasciato da Yoko Ono e viveva quel periodo confuso ma allegro da lui stesso in seguito definito "Lost Weekend", fece una scommessa con Elton John. I due stavano lavorando assieme al nuovo singolo di Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Per Elton sarebbe andata prima in classifica anche negli USA, mentre Lennon era scettico: non ce l'aveva fatta con Instant Kharma, non ce l'aveva fatta nemmeno con Imagine: per quale motivo al mondo gli americani avrebbero dovuto lasciarti conquistare da un numero gradevole ma non eccezionale come Whatever Gets You. Elton si fece promettere che se i fatti gli avessero dato ragione, Lennon avrebbe partecipato a un suo concerto: e siccome Elton in quegli anni aveva il polso del pubblico americano molto più del collega, il 28 novembre del 1974 al Madison Square Garden John Lennon comparve per l'ultima volta davanti a un pubblico pagante e senza sputare mai il suo chewing gum d'ordinanza cantò assieme ad Elton Whatever e Lucy in the Sky. Poi prese il microfono, ringraziò Elton e i ragazzi e spiegò: "Stavamo pensando a un numero per farla finita così posso andarmene da qui e stare male, e così abbiamo pensato che avremmo fatto il numero di un mio vecchio e abbandonato fidanzato, di nome Paul. Questa è una di quelle che non canto mai, è un vecchio numero dei Beatles, e la conosciamo appena". E fu così che l'ultimo brano suonato da Lennon in un concerto dal vivo fu il primo brano inciso dai Beatles in un LP. Col "vecchio fidanzato" le cose del resto stavano andando un po' meglio, qualche mese prima si erano addirittura trovati a suonare assieme nel disco di un compagno di bevute di John, Harry Nilsson. Insomma, non avrebbe mai potuto danzare con qualcun altro... o no?

Il secondo possibile finale di Seventeen Come Sunday prevede che la mamma si svegli al momento sbagliato: quando il soldato-lupo arriva, la madre afferra la figlia per i lunghi capelli e la batte ben bene con un ramo di noci. Almeno mi sposerai? chiede la diciassettenne al soldato. Eh, non posso, risponde lui: ho già una moglie in paese. Quella stessa sera, nel backstage del concerto, Lennon incontrò Yoko Ono. L'aveva invitata Elton John. Poco dopo si rimisero assieme. How could I dance with another? hooo

A volte nevica in agosto

05-08-2020, 08:00madonne, repliche, santiPermalink5 agosto - Madonna delle nevi

[2014] La notte tra il 4 e il 5 agosto del 352, il ricco patrizio Giovanni riceve una visita in sogno della vergine Maria, che si congratula con lui per il proposito recentemente espresso di finanziare una chiesa in suo onore, e gli suggerisce di erigerla nel luogo che il mattino dopo sarà ritrovato ricoperto di neve. La mattina dopo la moglie gli riferisce di aver fatto un sogno molto simile. Vanno immediatamente a raccontarlo a Papa Liberio (siamo tra l'Editto di Milano e quello di Tessalonica, la Chiesa non è più clandestina ma non è ancora Chiesa di Stato, e anche i papi sono ancora tizi alla buona che ti ricevono in giornata, specie se sei patrizio). Il quale papa Liberio risponde: ma sapete che credo di aver fatto lo stesso sogno anch'io? Proprio in quel momento irrompe in scena un figurante: Santità, sull'Esquilino è successa una cosa molto singolare. È nevicato. Non dappertutto, no. Solo in uno spiazzo. Uno spiazzo a forma di basilica. Chissà cosa vuol dire.

[2014] La notte tra il 4 e il 5 agosto del 352, il ricco patrizio Giovanni riceve una visita in sogno della vergine Maria, che si congratula con lui per il proposito recentemente espresso di finanziare una chiesa in suo onore, e gli suggerisce di erigerla nel luogo che il mattino dopo sarà ritrovato ricoperto di neve. La mattina dopo la moglie gli riferisce di aver fatto un sogno molto simile. Vanno immediatamente a raccontarlo a Papa Liberio (siamo tra l'Editto di Milano e quello di Tessalonica, la Chiesa non è più clandestina ma non è ancora Chiesa di Stato, e anche i papi sono ancora tizi alla buona che ti ricevono in giornata, specie se sei patrizio). Il quale papa Liberio risponde: ma sapete che credo di aver fatto lo stesso sogno anch'io? Proprio in quel momento irrompe in scena un figurante: Santità, sull'Esquilino è successa una cosa molto singolare. È nevicato. Non dappertutto, no. Solo in uno spiazzo. Uno spiazzo a forma di basilica. Chissà cosa vuol dire.

La basilica liberina, o "Ad nives", è il primo nucleo di Santa Maria Maggiore, la più antica delle quattro basiliche papali di Roma. In realtà la parte più antica della costruzione dovrebbe risalire al papato di Sisto III, nel secolo successivo - poi rimaneggiata e ingrandita più volte nel corso dei secoli. Prima di questa doveva esserci una chiesa ancora più antica, consacrata però al Credo niceano. Quella di Sisto è invece dedicata alla Madonna, che era stata da poco proclamata "madre di Dio" durante il concilio di Efeso (i nestoriani, che la ritenevano soltanto madre della parte umana di Cristo, furono contestualmente dichiarati eretici). Il nome di Madonna delle Nevi fu progressivamente accantonato, specie a partire dalla controriforma, quando l'antico miracolo delle nevi fu accantonato in quanto privo di fonti serie. La festa del 5 agosto divenne, ufficialmente, la "dedica della basilica di Santa Maria Maggiore". Ma ancora viene ricordata con un lancio di petali di rosa dalla cupola.

Per molti secoli comunque la Madonna delle Nevi fu una delle più popolari - scacciata dal cuore di molti fedeli soltanto con l'arrivo delle Madonne moderne, dal Sette-Ottocento in poi: quelle che appaiono ai pastori minacciando inferni o guarendo infermi. Tra gli indizi di questa popolarità tramontata ce n'è uno disseminato dall'altra parte del mondo, in un'isoletta dell'arcipelago Goto, nell'estremità sudoccidentale del Giappone. Lì fuggirono molti cristiani giapponesi della fiorente colonia gesuita di Nagasaki, quando a fine Cinquecento lo Shogun proibì la pericolosa religione importata da portoghesi e spagnoli. Per più di due secoli gli isolani avrebbero continuato a nascondere i loro Cristi nascosti dietro a statuette di Budda, e venerare Madonne sempre più simili a Budda anch'esse. Senza missionari, senza contatti con l'esterno, senza nemmeno poterne parlare troppo tra loro. Col tempo persero i libri sacri o la capacità di leggerli; continuarono a ripetere paternoster a memoria. Quando a metà Ottocento si riaprirono le frontiere, alcuni non potevano più riconoscere nel cattolicesimo occidentale il culto che avevano ereditato dagli antenati. Era diventato un altra cosa, alla quale non avrebbero comunque rinunciato. Quando la documentarista Christal Whelan arrivò nelle isole Goto, a metà anni Novanta, sopravvivevano soltanto due sacerdoti di novant'anni – i quali peraltro non andavano d'accordo, non si rivolgevano la parola. Tra i loro riti vi era una cerimonia a base di riso e saké vagamente simile alla comunione, impartita a collaboratori che si prestavano per non far morire del tutto una tradizione ormai inspiegabile. Christal notò che i due sacerdoti festeggiavano la vigilia di Natale e altri riti buddisti e scintoisti; la crocifissione ma non la Pasqua; la fede nella resurrezione era ormai stata sostituita da una venerazione per le anime degli antenati. Però entrambi i sacerdoti – gli ultimi rappresentanti della loro religione – a inizio agosto veneravano ancora Nostra Signora delle Nevi.

[2014] La notte tra il 4 e il 5 agosto del 352, il ricco patrizio Giovanni riceve una visita in sogno della vergine Maria, che si congratula con lui per il proposito recentemente espresso di finanziare una chiesa in suo onore, e gli suggerisce di erigerla nel luogo che il mattino dopo sarà ritrovato ricoperto di neve. La mattina dopo la moglie gli riferisce di aver fatto un sogno molto simile. Vanno immediatamente a raccontarlo a Papa Liberio (siamo tra l'Editto di Milano e quello di Tessalonica, la Chiesa non è più clandestina ma non è ancora Chiesa di Stato, e anche i papi sono ancora tizi alla buona che ti ricevono in giornata, specie se sei patrizio). Il quale papa Liberio risponde: ma sapete che credo di aver fatto lo stesso sogno anch'io? Proprio in quel momento irrompe in scena un figurante: Santità, sull'Esquilino è successa una cosa molto singolare. È nevicato. Non dappertutto, no. Solo in uno spiazzo. Uno spiazzo a forma di basilica. Chissà cosa vuol dire.

[2014] La notte tra il 4 e il 5 agosto del 352, il ricco patrizio Giovanni riceve una visita in sogno della vergine Maria, che si congratula con lui per il proposito recentemente espresso di finanziare una chiesa in suo onore, e gli suggerisce di erigerla nel luogo che il mattino dopo sarà ritrovato ricoperto di neve. La mattina dopo la moglie gli riferisce di aver fatto un sogno molto simile. Vanno immediatamente a raccontarlo a Papa Liberio (siamo tra l'Editto di Milano e quello di Tessalonica, la Chiesa non è più clandestina ma non è ancora Chiesa di Stato, e anche i papi sono ancora tizi alla buona che ti ricevono in giornata, specie se sei patrizio). Il quale papa Liberio risponde: ma sapete che credo di aver fatto lo stesso sogno anch'io? Proprio in quel momento irrompe in scena un figurante: Santità, sull'Esquilino è successa una cosa molto singolare. È nevicato. Non dappertutto, no. Solo in uno spiazzo. Uno spiazzo a forma di basilica. Chissà cosa vuol dire.La basilica liberina, o "Ad nives", è il primo nucleo di Santa Maria Maggiore, la più antica delle quattro basiliche papali di Roma. In realtà la parte più antica della costruzione dovrebbe risalire al papato di Sisto III, nel secolo successivo - poi rimaneggiata e ingrandita più volte nel corso dei secoli. Prima di questa doveva esserci una chiesa ancora più antica, consacrata però al Credo niceano. Quella di Sisto è invece dedicata alla Madonna, che era stata da poco proclamata "madre di Dio" durante il concilio di Efeso (i nestoriani, che la ritenevano soltanto madre della parte umana di Cristo, furono contestualmente dichiarati eretici). Il nome di Madonna delle Nevi fu progressivamente accantonato, specie a partire dalla controriforma, quando l'antico miracolo delle nevi fu accantonato in quanto privo di fonti serie. La festa del 5 agosto divenne, ufficialmente, la "dedica della basilica di Santa Maria Maggiore". Ma ancora viene ricordata con un lancio di petali di rosa dalla cupola.

|

| Madonna giapponese (con tanto di drago sotto i piedi). |

Comments (1)

Tu sei il Male, io sono il Curato

04-08-2020, 08:51Francia, pontefici, preti parlanti, repliche, santiPermalink4 agosto - San Jean-Marie Vianney (1786-1859), patrono dei parroci (ma non dei sacerdoti).

[2013] La notizia girava da quasi un anno. Lo sapevano tutti, lo davano per scontato. Venerdì 11 giugno 2010 San Giovanni Maria Vianney, già patrono dei parroci di tutto il mondo, sarebbe stato promosso a patrono dei sacerdoti di tutto il mondo (i parroci sono sacerdoti titolari di una parrocchia, perciò non tutti i sacerdoti sono anche parroci). Lo avevano scritto su Avvenire e sull'Osservatore Romano. Di più. Avevano già steso il suo arazzo da una balaustra della facciata della basilica di San Pietro, un onore che ti fanno soltanto quando ti beatificano, ti canonizzano o ti concedono un nuovo patronato, come appunto in questo caso. Insomma, era ufficiale.

E invece no. Due giorni prima la prevista proclamazione, un sobrio comunicato informò che non se ne faceva niente. L'arazzo restò lì a sventolare, la beffa unita al danno, e i vaticanisti ad arrovellarsi: perché? Cosa aveva fatto di male il povero Jean-Marie, per subire uno smacco del genere? Nulla di nuovo, avendo lasciato il mondo un secolo e mezzo prima. Forse qualcosa, un particolare fino a quel momento inosservato era diventato importante all'ultimo minuto? Buon Dio, e cosa? Non era "abbastanza abbastanza rappresentativo del sacerdozio del XXI secolo, né abbastanza universale", scrissero. Non rifletteva "completamente la figura del prete di oggi, all'epoca della comunicazione". Se ne erano accorti solo 48 ore prima?

In effetti Jean-Marie non è proprio quel tipo di parroco che oggi mettono nelle pubblicità dell'otto per mille. Da laici poi è molto difficile accostarsi alla sua storia senza fare quella tipica smorfia, avete presente - il sorrisetto à la Voltaire che Voltaire magari poteva permettersi, noi no. Gli agiografi ufficiali ci mettono del loro, sembrano che ci tengano particolarmente a tratteggiare una figura di prete ignorante e oscurantista, e perché no, fanatico e allucinato. Tutta questa insistenza sulla carriera scolastica, per esempio. Non c'è una biografia di Jean-Marie che non sottolinei e dettagli la sua inettitudine agli studi, la sua profonda incompatibilità col latino, che potrebbe non essere molto inferiore a quello di un classico liceale classico diplomatosi per il rotto della cuffia. A catechizzare i fanciulli viceversa pare fosse molto bravo, ed era un buon predicatore, uso a mandare a mente le omelie; col tempo si sarebbe dimostrato un fundraiser astutissimo, insomma qualche virtù intellettuale doveva pure averla; però i suoi veneratori ci tengono a dipingerlo come la capra più capra che ci fosse in circolazione. Dietro c'è tutta una polemica con l'illuminismo e con la Rivoluzione: Jean-Marie era cresciuto negli anni in cui i preti francesi che rifiutavano di giurare fedeltà alla République rischiavano la ghigliottina celebrando la messa nascosti nei fienili.

Dopo un lungo, lunghissimo percorso scolastico, in cui gli capitò di avere insegnanti più giovani di lui, finalmente Jean-Marie ottenne una minuscola parrocchia (200 anime), e la trasformò. Fece chiudere le taverne e proibire i balli. Messa giù così, suona veramente male. Se fossi io il PR di Jean-Marie, l'articolerei in questi termini: "lottò vittoriosamente, con le uniche armi della parola e dell'esempio, contro la piaga dell'alcolismo che dilagava in quella piccola comunità agraria". E con le taverne siamo a posto.

Coi balli, davvero, coi balli non saprei che dire. Jean-Marie ma che male ti facevano questi contadini ottocenteschi, se per la mietitura gli veniva voglia di divertirsi e sgambare un po'? Vediamo cosa ne dicono su wikipedia...

Ok, ci rinuncio, sei indifendibile Jean-Marie. Anche se un mostro sacro della sinistra italiana, don Milani, sul ballo aveva più o meno le tue stesse idee. Comunque è difficile immaginare Ratzinger che a 48 ore dalla proclamazione si fa prendere dallo scrupolo, ehi, un prete che odia le feste danzanti forse non è il massimo come esempio per il XXI sec.

Ok, ci rinuncio, sei indifendibile Jean-Marie. Anche se un mostro sacro della sinistra italiana, don Milani, sul ballo aveva più o meno le tue stesse idee. Comunque è difficile immaginare Ratzinger che a 48 ore dalla proclamazione si fa prendere dallo scrupolo, ehi, un prete che odia le feste danzanti forse non è il massimo come esempio per il XXI sec.

Jean-Marie Vianney era un simbolo già in vita: il suo villaggio per i cattolici francesi un anti-Parigi, da contrapporre polemicamente alla modernità peccatrice. Con lui prende forma l'archetipo del Curato di Campagna che lotta contro le tentazioni di un demonio annidato nell'ignoranza e nella povertà della provincia: il protagonista dei romanzi di Georges Bernaros. Un modello che ha esercitato un fascino incontestabile per un secolo e mezzo, ma che forse oggi segna un po' il passo.

Sul blog di un famoso vaticanista infuriava il dibattito. "Un altro colpo da maestro assestato al Papa dai soliti modernisti postconciliari che non accennano ad estinguersi. Si spegneranno, per contrappasso, all’inferno". In che modo i modernisti fossero riusciti a scongiurare la proclamazione all'ultimo minuto non era chiaro. Altri, pur professando una "venerazione di prim'ordine", ammettevano che "il sacerdozio è una figura piu’ ampia, e vi sono figure sacerdotali molto diverse dai parroci".

Non mi vengono in mente due preti più diversi: un teologo e una capra. Uno ha passato la vita in campagna, lottando per portare in paradiso le sue duecento anime, incurante di quello che succedeva poco più in là, dove sarebbero andati i suonatori e i ballerini che allontanava. L'altro ha vissuto quasi tutta la sua carriera al centro delle cose, a Roma, abituato a pensare alla Chiesa come a una comunità planetaria. Jean-Marie stava così tanto tempo nel confessionale che puzzava. Ratzinger sapeva d'acqua di colonia persino dalle fotografie, e aveva una certa passione per scarpine e cappelli. Vianney digiunava e sentiva le voci, il demonio che lo voleva morto. Ratzinger da prefetto per la congregazione della dottrina deve aver passato anni a esaminare storie di infelici allucinati. Vianney è un santo ovviamente caro ai lefebvriani. Ratzinger ai lefebvriani ha concesso molto, ma forse cominciava a stancarsi dell'arroganza con cui rispondevano alle sue aperture. Ma alla fine dev'essersi trattato di un moto improvviso, qualcosa che non sapremo mai e che ha reso all'improvviso insostenibile il fastidio naturale che Ratzinger doveva nutrire per una figura come quella di Jean-Marie Vianney.

Che così alla fine non è diventato patrono dei sacerdoti. I suoi fan possono consolarsi ricordando come Jean-Marie non apprezzasse le onorificenze: quando Napoleone III volle concedergli la Legion d'Onore, lui prima volle informarsi se la medaglietta in sé avesse qualche valore; nel qual caso ci avrebbe fatto su qualche soldo per i poveri d'Ars (o per ingrandire la sua collezione di reliquie). Gli dissero di no, non valeva niente: e allora la rifiutò.

|

| La cosa fantastica è che un po' a Voltaire ci somiglia. |

E invece no. Due giorni prima la prevista proclamazione, un sobrio comunicato informò che non se ne faceva niente. L'arazzo restò lì a sventolare, la beffa unita al danno, e i vaticanisti ad arrovellarsi: perché? Cosa aveva fatto di male il povero Jean-Marie, per subire uno smacco del genere? Nulla di nuovo, avendo lasciato il mondo un secolo e mezzo prima. Forse qualcosa, un particolare fino a quel momento inosservato era diventato importante all'ultimo minuto? Buon Dio, e cosa? Non era "abbastanza abbastanza rappresentativo del sacerdozio del XXI secolo, né abbastanza universale", scrissero. Non rifletteva "completamente la figura del prete di oggi, all'epoca della comunicazione". Se ne erano accorti solo 48 ore prima?

In effetti Jean-Marie non è proprio quel tipo di parroco che oggi mettono nelle pubblicità dell'otto per mille. Da laici poi è molto difficile accostarsi alla sua storia senza fare quella tipica smorfia, avete presente - il sorrisetto à la Voltaire che Voltaire magari poteva permettersi, noi no. Gli agiografi ufficiali ci mettono del loro, sembrano che ci tengano particolarmente a tratteggiare una figura di prete ignorante e oscurantista, e perché no, fanatico e allucinato. Tutta questa insistenza sulla carriera scolastica, per esempio. Non c'è una biografia di Jean-Marie che non sottolinei e dettagli la sua inettitudine agli studi, la sua profonda incompatibilità col latino, che potrebbe non essere molto inferiore a quello di un classico liceale classico diplomatosi per il rotto della cuffia. A catechizzare i fanciulli viceversa pare fosse molto bravo, ed era un buon predicatore, uso a mandare a mente le omelie; col tempo si sarebbe dimostrato un fundraiser astutissimo, insomma qualche virtù intellettuale doveva pure averla; però i suoi veneratori ci tengono a dipingerlo come la capra più capra che ci fosse in circolazione. Dietro c'è tutta una polemica con l'illuminismo e con la Rivoluzione: Jean-Marie era cresciuto negli anni in cui i preti francesi che rifiutavano di giurare fedeltà alla République rischiavano la ghigliottina celebrando la messa nascosti nei fienili.

Dopo un lungo, lunghissimo percorso scolastico, in cui gli capitò di avere insegnanti più giovani di lui, finalmente Jean-Marie ottenne una minuscola parrocchia (200 anime), e la trasformò. Fece chiudere le taverne e proibire i balli. Messa giù così, suona veramente male. Se fossi io il PR di Jean-Marie, l'articolerei in questi termini: "lottò vittoriosamente, con le uniche armi della parola e dell'esempio, contro la piaga dell'alcolismo che dilagava in quella piccola comunità agraria". E con le taverne siamo a posto.

Coi balli, davvero, coi balli non saprei che dire. Jean-Marie ma che male ti facevano questi contadini ottocenteschi, se per la mietitura gli veniva voglia di divertirsi e sgambare un po'? Vediamo cosa ne dicono su wikipedia...

Il fatto era che, all'epoca, il ballo non era certo un divertimento innocuo e innocente ma una vera e propria piaga...Eh?

...una specie di ebbrezza e furore"[84] la definirono alcuni, che spesso conduceva a disordini descritti come "vergognosi" dai contemporanei. Anche qui la sua azione pastorale non fu riservata soltanto al pulpito ma si tradusse in azioni concrete. Il più delle volte fu costretto a pagare il doppio di quanto stabilito ai suonatori itineranti perché smettessero di incitare la gente a questa frenetica usanza[85].Vabbe', ma che tattica è, come pagare gli spacciatori il doppio perché cambino il quartiere, peggio che nascondere la polvere sotto il tappeto...

Per educare le giovani e le fanciulle, spesso vittime d'abusi durante le frenesie del ballo, il curato mise un'estrema cura nella formazione dei genitori[86], non solo delle ragazze che spesso, venute a confessarsi, non ricevevano l'assoluzione finché non avessero deciso di abbandonare quel pericoloso divertimento[87].Io lo giuro non lo sapevo che i balli ottocenteschi fossero così frenetici; dai romanzi perlomeno non risulta. Gli è che i romanzieri parlano sempre e solo delle città, maledetto Flaubert, quattrocento pagine di I Love Shopping Con La Moglie Del Dottore e nel frattempo in campagna facevano le orge musicali e non te ne sei accorto, non ci hai scritto niente.

Si giunse perfino a una lotta giudiziaria: nel 1830 un decreto del sindaco, Antonio Mandy, aboliva i balli pubblici scatenando così la riprovazioni degli organizzatori delle feste locali e di alcuni ragazzi che chiesero al sottoprefetto di Trevoux di abrogare la decisione del sindaco. Cosa che ottennero, ma senza risultato[88]: le giovani avevano infatti preferito recarsi in parrocchia per la messa domenicale, non lasciando così altra scelta ai festaioli che di disperdersi. Senza più ragazze con cui ballare la gioventù maschile di Ars fu costretta a dividersi: chi accolse le parole del curato e chi invece preferì trasferirsi nei paesi vicini.

Ok, ci rinuncio, sei indifendibile Jean-Marie. Anche se un mostro sacro della sinistra italiana, don Milani, sul ballo aveva più o meno le tue stesse idee. Comunque è difficile immaginare Ratzinger che a 48 ore dalla proclamazione si fa prendere dallo scrupolo, ehi, un prete che odia le feste danzanti forse non è il massimo come esempio per il XXI sec.

Ok, ci rinuncio, sei indifendibile Jean-Marie. Anche se un mostro sacro della sinistra italiana, don Milani, sul ballo aveva più o meno le tue stesse idee. Comunque è difficile immaginare Ratzinger che a 48 ore dalla proclamazione si fa prendere dallo scrupolo, ehi, un prete che odia le feste danzanti forse non è il massimo come esempio per il XXI sec.Jean-Marie Vianney era un simbolo già in vita: il suo villaggio per i cattolici francesi un anti-Parigi, da contrapporre polemicamente alla modernità peccatrice. Con lui prende forma l'archetipo del Curato di Campagna che lotta contro le tentazioni di un demonio annidato nell'ignoranza e nella povertà della provincia: il protagonista dei romanzi di Georges Bernaros. Un modello che ha esercitato un fascino incontestabile per un secolo e mezzo, ma che forse oggi segna un po' il passo.

Sul blog di un famoso vaticanista infuriava il dibattito. "Un altro colpo da maestro assestato al Papa dai soliti modernisti postconciliari che non accennano ad estinguersi. Si spegneranno, per contrappasso, all’inferno". In che modo i modernisti fossero riusciti a scongiurare la proclamazione all'ultimo minuto non era chiaro. Altri, pur professando una "venerazione di prim'ordine", ammettevano che "il sacerdozio è una figura piu’ ampia, e vi sono figure sacerdotali molto diverse dai parroci".

Senza scomodare i soliti missionari, facciamo l’esempio dei cappellani militari. Il curato d’Ars è famoso per aver passato tutta la sua vita nel confessionale: e un buon parroco si vede da questo, dal poterlo sempre trovare in Chiesa a qualunque ora del giorno. Accostamento perfetto.

Ma un buon missionario o un buon cappellano militare hanno bisogno di altri esempi, non immediatamente riconducibili al curato d’Ars.

Come vede, non ho menzionato la questione modernista nemmeno di striscio. Saluti.Non ha neanche menzionato il fatto che Jean-Marie fu disertore, imboscato per tre anni, e se la cavò con un'amnistia, insomma decisamente non il miglior patrono che i cappellani militari potrebbero augurarsi. Tra tanti pareri un tanto al chilo (però interessanti) posso anche dare il mio. Secondo me a Ratzinger il curato d'Ars non era simpatico.

Non mi vengono in mente due preti più diversi: un teologo e una capra. Uno ha passato la vita in campagna, lottando per portare in paradiso le sue duecento anime, incurante di quello che succedeva poco più in là, dove sarebbero andati i suonatori e i ballerini che allontanava. L'altro ha vissuto quasi tutta la sua carriera al centro delle cose, a Roma, abituato a pensare alla Chiesa come a una comunità planetaria. Jean-Marie stava così tanto tempo nel confessionale che puzzava. Ratzinger sapeva d'acqua di colonia persino dalle fotografie, e aveva una certa passione per scarpine e cappelli. Vianney digiunava e sentiva le voci, il demonio che lo voleva morto. Ratzinger da prefetto per la congregazione della dottrina deve aver passato anni a esaminare storie di infelici allucinati. Vianney è un santo ovviamente caro ai lefebvriani. Ratzinger ai lefebvriani ha concesso molto, ma forse cominciava a stancarsi dell'arroganza con cui rispondevano alle sue aperture. Ma alla fine dev'essersi trattato di un moto improvviso, qualcosa che non sapremo mai e che ha reso all'improvviso insostenibile il fastidio naturale che Ratzinger doveva nutrire per una figura come quella di Jean-Marie Vianney.

Che così alla fine non è diventato patrono dei sacerdoti. I suoi fan possono consolarsi ricordando come Jean-Marie non apprezzasse le onorificenze: quando Napoleone III volle concedergli la Legion d'Onore, lui prima volle informarsi se la medaglietta in sé avesse qualche valore; nel qual caso ci avrebbe fatto su qualche soldo per i poveri d'Ars (o per ingrandire la sua collezione di reliquie). Gli dissero di no, non valeva niente: e allora la rifiutò.

Otto mani per stringertela

03-08-2020, 08:20beatles, musicaPermalink18. I Want to Hold Your Hand (Lennon-McCartney, singolo, 1964)

Oh, yeah, I'll tell you something. È imbarazzante. Se vi dicessi che non riesco a capire Strawberry Fields, voi un po' mi capireste, perché, insomma, siete sicuri davvero di avere capito Strawberry Fields in tutta la sua enigmatica lisergicità? Se non avessi capito Happiness Is A Warm Gun, alla fine mi perdonereste almeno il coraggio della sincerità. Ma cosa vinco se dico che non capisco I Want to Hold Your Hand? Che per quanto possa capirne l'importanza storica – è il brano con cui i Quattro presero l'America di sorpresa – posso apprezzarne le sottili innovazioni, e persino nutrire un certo fascino per la melodia meno trascinante ed entusiastica di Please Please e She Loves You, ma accattivante, "catchy", come dicono loro, il compiacimento mefistofelico con cui questi quattro ex teddy boys si rivoltano spudorati nella buca della musica per teenager (quando John attacca "Oh, yeah, I", se chiudi gli occhi puoi sentirlo sculettare). Ma... al diciottesimo posto? Davanti a Help!, a Here Comes the Sun? Cos'hanno visto i critici, in questa graziosa canzoncina, che a me continua a sfuggire?

Per dirla con Ian MacDonald (1998): “Ogni artista americano, bianco o nero, a cui è stato chiesto un parere su I Want to Hold Your Hand ha detto praticamente la stessa cosa: ha cambiato tutto, spalancando davanti a loro una nuova era e cambiando la loro vita”. Forse perché in quell'era ci viviamo ancora, non ci è così facile capire cosa ci fosse di così completamente nuovo. Se c'è un brano dei Beatles che si merita di essere definito "canzonetta" – che sembra sgomitare per ottenerlo – è proprio I Want to Hold, col suo testo programmaticamente semplice e le sue rime da grado zero della poesia ("something/something"). Nulla da spartire, per esempio, con la profondità dei testi di un Bob Dylan – e invece tra i più sconvolti da I Want to Hold c'era proprio lui. "Stavano facendo cose che nessun altro faceva. I loro accordi erano un oltraggio, un vero oltraggio, e le loro armonie li rendevano accettabili” (1973). L'unica spiegazione razionale che Dylan riusciva a darsi era: marijuana. Appena poté incontrare i Quattro corse a offrirgliene, ma scoprì nell'occasione che non la conoscevano. Dylan aveva equivocato il ritornello: John e Paul non cantavano "I get high" (mi sballo), ma "I can't hide" (non posso nascondere il sentimento che provo per te mentre mi stringi la manina). Insomma si aspettava quattro poeti sballati come lui e si ritrovò a offrire del fumo a una boyband. Un notevole equivoco culturale, che mostra quanto non fosse poi così semplice per i Quattro affettare un accento americano. Resta l'interrogativo: cosa avevano di così “oltraggioso” gli accordi di I Want to Hold Your Hand per un ascoltatore americano dei primi anni Sessanta?