Nulla per cui impiccarsi

07-09-2020, 18:14beatles, musicaPermalinkRidurre i parlamentari per rendere più efficiente... la corruzione

05-09-2020, 11:385Stelle, Beppe Grillo, referendum costituzionale 2020PermalinkCapita così di leggere le più fantasiose giustificazioni, tutte belle documentate come se la politica fosse una scienza esatta – io per fortuna ho ancora un mestiere e poco tempo da dedicarci, così mi perdo tutti i link, ad esempio mi piacerebbe onestamente ritrovare il pezzo di un ingegnere convinto che con meno parlamentari si sarebbe ridotta la corruzione. Della serie, per ridurre le rapine in banca riduciamo gli sportelli. No in realtà era meno cretina di così, aveva trovato un paper basato sugli enti locali in Svezia (e già qui dovrebbe suonare un campanello d'allarme) che dimostrava che gli enti con più rappresentanti erano più corrotti. Mi domando se il caso non ricada nel solito paradosso: un ente risulta più corrotto se per esempio sono state sporte più denunce, se vi sono stati processi e soprattutto condanne per corruzione – ovvero se in quell'ente la corruzione è percepita come un problema dall'utenza e dalla magistratura. Un ente potrebbe anche risultare "non corrotto" perché nessuno ha più la volontà di denunciare e indagare. A parte questo, resta abbastanza ovvio che più sono i rappresentanti, più aumenta la possibilità che qualcuno si lasci corrompere. Ma questo deve automaticamente significare che basta ridurli per risolvere il problema? Basta rifletterci un attimo per accorgersi che potrebbe essere vero l'esatto contrario.

Cos'è la corruzione? Banalmente, si tratta di offrire un premio a un rappresentante affinché favorisca i miei affari particolari a scapito di quelli della collettività che rappresenta. Sotto un certo limite il fenomeno è perfettamente legale e prende il nome di lobbying. Corruzione e lobbying sono connaturate alla democrazia: il solo fatto che esistano rappresentanti a cui è delegata la facoltà legislatrice rende possibile e persino auspicabile che i cittadini si rivolgano a essi creando gruppi di pressione. Il punto rimane sempre lo stesso, sin dai tempi delle polis: come evitare che i cittadini più abbienti creino, grazie alle loro ricchezze, dei gruppi di pressione più convincenti? E sin dall'inizio la soluzione non fu diminuire i rappresentanti, ma aumentarli. Per il banale motivo che aumentando il personale, la corruzione diviene via via meno efficiente.

Non si tratta di rendere impossibile la corruzione, ma di renderla troppo costosa e inefficace. Se voglio convincere un Consiglio a far passare la nuova cinta muraria attraverso i miei pascoli (in modo da difenderli e da farmi intascare un indennizzo), io posso offrire un agnello a ogni membro del consiglio – se fossero dieci membri mi potrebbero bastare sei agnelli; se fossero venti me ne servirebbero undici – se sono cinquecento è meglio lasciar perdere. Chi fosse realmente preoccupato dal fenomeno della corruzione dovrebbe chiedere di aumentare, e non ridurre il numero dei parlamentari. Viceversa, chi li vuole ridurre, magari è convinto in buona fede di combattere la corruzione, ma quel che ottiene realmente è di renderla più efficiente. Più che disincentivare la corruzione, per loro si tratta di mantenerla entro dimensioni ragionevoli, insomma di far spendere meno in bustarelle.

Se poi sono gli stessi che cercano di spiegarti che questi rappresentanti devono essere poco pagati, e quindi più facilmente tentati dalle elargizioni, ecco, hai già capito il brodo culturale in cui hanno preso forma personaggi come Casaleggio: una piccola-media impresa che vorrebbe avere come controparte una piccola-media politica da lobbizzare con piccole-medie bustarelle. Io voto no.

Questo referendum è imbarazzante

04-09-2020, 03:05Beppe Grillo, referendum costituzionale 2020PermalinkQuando qualche esperto cercherà di convincervi del contrario, cercate di capire di cosa esattamente è esperto, e se non è stato inviato da qualche tipo di concorrenza della democrazia parlamentare. Sgombriamo subito il campo dall'argomento più scemo: che il taglio di 300 rappresentanti comporti un risparmio. Anche volendo ipotizzare una produttività uguale a zero, ovvero ammettendo (e non concedendo) che i parlamentari durante il loro mandato non facciano niente, questo risparmio per le tasche dei contribuenti sarebbe irrisorio: più o meno un euro all'anno per ogni cittadino. Ma siccome qualcosa questi legislatori lo fanno, e persino i più ottusi tra i grillini se ne sono accorti, dobbiamo pensare che questo euro ci costerà un peggioramento della qualità della nostra legislazione. Non solo, ma una riduzione di un terzo del parlamento porterà necessariamente le attuali forze politiche a ridiscutere sulla legge elettorale e sull'assetto costituzionale, laddove le attuali forze politiche hanno già dimostrato in materia un'incompetenza che raggiunge e talvolta sorpassa la soglia dell'analfabetismo. Io non sono mai stato un feticista della "Costituzione più bella del mondo", ma lo sto diventando. Non sarà così bella ma mi ha salvato da Berlusconi al Quirinale, da Salvini a Palazzo Chigi e da qualche altro scenario da incubo. Abbiate pazienza se me la tengo ben stretta (continua).

Arrenditi al vuoto. Sta splendendo.

03-09-2020, 08:01beatles, musicaPermalinkNon è morire. Tutte le canzoni dei Beatles sono esperimenti. Alcuni cercavano di ricreare il passato, ma molti guardavano verso il futuro, indicavano la forma che la musica avrebbe potuto prendere di lì a un mese, a un anno, a un decennio. Presto o tardi si sono realizzate. Tutte.

Sono nato nell'anno 4 dalla Caduta, credo che a questo punto possa essere utile saperlo. Ne avevo sette quando morì Lennon: non ho ricordi. Per me i Beatles sono sempre stati parte del paesaggio, tanto che in molti casi è stato difficile distinguerli da tutto il resto. Tutto quello che loro avevano realizzato sfidando il mercato e il ridicolo, quando cominciai ad ascoltare dischi risultava abbastanza normale. Era normale urlare "aiuto" in un singolo di successo, invocare la morte o la mamma; non era così strano cambiare tempo o tonalità. Obladì Obladà era l'ennesimo ska bianco dalla melodia facile e un po' scema: e il fatto che fosse il primo era una curiosità da eruditi. Helter Skelter sembrava metallo pesante, ma in giro c'era metallo ben più pesante. Gli inserti barocchi ormai erano un luogo comune della disco music. Quando iniziai ad ascoltare i Beatles, diciamo nell'anno 20 dopo Sgt. Pepper, tutte le profezie si erano già realizzate.

Tranne una. Quel brano assurdo alla fine di Revolver, con la voce di Lennon che sembrava uscire dagli altoparlanti di una discarica invasa dai gabbiani (c'è un suono in Tomorrow che da ragazzino ero convinto fosse il campionamento di un gabbiano e non riesco a convincermi del contrario). Ecco, Tomorrow Never Knows era l'unica canzone che non somigliava ancora a niente. E non mi dispiaceva.

Suppongo sia il motivo per cui la troviamo così in alto. Tomorrow è l'unico brano che agli ascoltatori della mia generazione è stato concesso di ascoltare prima che anche il suo potenziale profetico si realizzasse. È stata l'unica dimostrazione in diretta di quella cosa che avevamo dovuto imparare su libri o su riviste, ovvero che le promesse dei Beatles presto o tardi si avverano. E Tomorrow, quando si avverò? Quando fu raggiunta dall'orizzonte degli eventi, quando smise di essere una canzone sul Domani e diventò, anche lei, una canzone sullo Ieri?

Penso che abbia avuto a che fare con l'affiorare della rave culture a metà anni Novanta: il momento in cui progetti come Chemical Brothers o Prodigy sono diventati improvvisamente mainstream. Così, proprio nel momento in cui i palchi dei festival inglesi gruppi come gli Oasis riproponevano una versione addomesticata dei Beatles, come le mascotte di una specie di parco a tema sulla Swinging London, nei club della stessa città l'ultima profezia lennoniana veniva dissigillata, interpretata, consumata. Verso la metà degli anni Novanta comporre musica nuova significava ricomporre loop e, sorpresa, i primi a immaginare la musica come un montaggio di loop erano stati proprio i Beatles durante le sessioni di Revolver – peraltro senza troppo crederci: era un ripiego rispetto all'idea originale di Lennon che avrebbe avuto un coro di migliaia di bonzi tibetani. Difficilmente avrebbe funzionato così bene.

Tomorrow Never Knows ha l'efficacia dei brani jungle più riusciti di trent'anni dopo, che però potevano contare su apparecchiature ormai digitali in grado di sovrapporre quantità illimitate di piste. Geoff Emerick e McCartney potevano contare soltanto su un registratore a quattro piste, e i nastri andavano montati a mano. Che non si sia trattato di un lavoro semplice lo dimostra anche solo il fatto che la grande stagione della sperimentazione coi loop e i nastri finisce qui: persino in brani in un brano ancora orgogliosamente avangarde come Strawberry Fields il loro impiego sarà meno appariscente. Da Sgt Pepper in poi i Beatles esploreranno altri territori, ma non torneranno più veramente su questi, che a noi posteri sembrano i più estremi. Che non bastasse semplicemente montare un po' di casino con due o tre trovate di scena e gridare all'avanguardia lo dimostra una prova di lavorazione ripresa su Anthology: senza i 'gabbiani' e soprattutto il groove allucinato di Ringo, Lennon può salmodiare tutte le profonde verità che vuole, il brano non decolla. Ringo non è campionato ma si comporta esattamente come se lo fosse: (davvero, quanto era intuitivo quel ragazzo?) Il suo groove è la versione drogata di Ticket to Ride: in Ticket Ringo fingeva di attardarsi a zoppicare, qui accelera all'improvviso accennando uno sgambetto. Lennon spulciando dal Libro Tibetano dei Morti ci chiede di rilassare la mente, ma la sua asserzione è messa in crisi già dall'arrangiamento. Come in She Said She Said, la sua primaria preoccupazione sembra essere garantirci che [drogarsi] non è morire: un po' troppo insistente per risultare convincente.

Tomorrow Never Knows è ancora un gran bell'ascolto, ma devo avvertire i più giovani che non suona più oltraggiosa come trent'anni fa: e chissà che razza di pugno nello stomaco doveva sembrare cinquant'anni prima. I Beatles non andarono più avanti di così: non in quella direzione, almeno. Anche la musica leggera, trent'anni dopo, sembrò suggerire questa sensazione: a fine anni Novanta anche i loop erano stati addomesticati. In seguito c'è stata ancora ottima musica ma nel giro di qualche anno i critici hanno cominciato a sentire la mancanza di qualcosa. Un'idea di suono nuova, qualcosa che non consistesse semplicemente nell'isolare e recuperare questo o quel dettaglio del passato. Sulle soglie degli anni Venti, la questione è rimasta aperta. Sembra che l'avvento della tecnologia digitale abbia reso tutto più semplice: comporre musica, arrangiarla, suonarla, apprezzarla... ma non inventarla. Siccome innovazione è semplicemente la manifestazione di un cambio di paradigma, un'ipotesi è che dal 1998 a oggi non sia cambiato nessun paradigma: i computer sono enormemente più potenti, ma sono ancora gli stessi computer. Le interfacce dei software per mixare le piste non sono nemmeno cambiate più di tanto. In compenso internet è diventato un archivio sterminato di ottima musica di un passato sempre più ingombrante; la nostalgia è diventata una commodity: chi si mette a comporre musica oggi non può più approfittare di quei vuoti di memoria che consentivano a Paul e John di creare nuova musica partendo da vecchi pezzi che non ricordavano di aver ascoltato. Se oggi un ragazzino si svegliasse con in mente una nuova Yesterday, Shazam entro colazione gliel'avrebbe già portata via. Sono tutte spiegazioni plausibili, al contrario di quella che propongo qui sotto.

Forse la musica è finita perché era tutta compresa nei Beatles. Come nel big bang, davvero. Ai miei tempi ormai rimaneva soltanto una stella da far esplodere: era Tomorrow Never Knows. Negli anni Novanta è andata anche lei, e ora? Ora magari con un po' di fortuna viviamo in un universo oscillante: tra un po' tutto collasserà e poi riesploderà di nuovo. Nel frattempo... Turn off your mind relax and float down stream.

La scuola non era un parcheggio. Ieri.

02-09-2020, 08:50epidemia 2020, scuolaPermalinkSe a questo punto vi sembra che tutti vogliano tornare a scuola tranne gli insegnanti, ecco, in parte succede anche perché gli insegnanti in quelle scuole ci sono già tornati, e hanno realizzato quello che la maggior parte degli studenti e dei genitori e dei giornalisti e dei loro committenti ancora non ha capito, ovvero: la scuola che comincerà a settembre, non è quella che abbiamo lasciato in marzo.

Il sole si è fermato?

01-09-2020, 07:47repliche, santiPermalink |

| John Martin |

Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di Israele:Questo famigerato passo è probabilmente l'unico della Bibbia dove si parla un po' di astronomia. Mi chiedo a volte se sia esistito un antico popolo, con una mitologia complessa e stratificata, altrettanto disinteressato ai moti degli astri e dei pianeti, alle costellazioni eccetera. Giusto una piccola cosmogonia nelle prime pagine, e poi più nulla. Forse era un modo da differenziarsi dai dominatori babilonesi, loro sì fissati con le stelle. Questa sostanziale indifferenza nei confronti del cielo fu paradossalmente un vantaggio nel momento in cui la Bibbia entrò nel mainstream dell'Impero Romano, gareggiando coi testi scritti di altre religioni: i testi manichei, quelli gnostici, mitraici, eccetera. Rispetto agli altri libri sacri, la Bibbia si conciliava meglio con la scienza ufficiale aristotelica, per il semplice motivo che di astronomia non si parlava: Agostino mollò i manichei perché il cosmo che descrivevano era ridicolo rispetto a quello progettato da Aristotele. I cristiani non avevano questo problema: purché il sole girasse intorno alla terra, tutto il resto si poteva organizzare come dicevano i filosofi greci.

«Sole, fèrmati in Gàbaon

e tu, luna, sulla valle di Aialon».

Si fermò il sole

e la luna rimase immobile

finché il popolo non si vendicò dei nemici.

Ma insomma nella Bibbia di solito si parla d'altro. E anche nel passo del libro di Giosuè, in fondo, di che si parla? Di massimi sistemi? Non è che Giosuè dica semplicemente "fermati o sole" come noi diciamo tutti i giorni "il sole è sorto", o "è tramontato", senza per questo voler negare il sistema copernicano? Siamo sicuri che Giosuè, guerriero e uomo di fede, ci tenga a farci sapere che il sole gira intorno alla terra?

|

| Nicolò Malinconico |

Galileo, per esempio, era sicuro del contrario. Fu proprio questa sua sicumera a cacciarlo definitivamente nei guai. Di questi guai noi di solito conosciamo una versione molto semplificata, che abbiamo preso per buona a scuola. Riassumendo: Galileo riteneva che la terra girasse intorno al sole (sistema copernicano); i preti però pensavano che questo contraddicesse la Bibbia, almeno in quel versetto dove Giosuè ferma il sole, e così si arrivò al processo e all'abiura. Le cose sono un po' più complicate. In un gioco di specchi piuttosto barocco, scopriamo che i preti in questione, tutt'altro che oscurantisti inchiodati alla Verità rivelata in un versetto, giocarono la modernissima carta del relativismo: avrebbero voluto che Galileo considerasse la teoria copernicana una teoria, non la realtà dimostrata delle cose. Mentre a Galileo, il famoso Galileo-inventore-del-metodo-scientifico, tutto questo relativismo infastidiva: lui riteneva di aver dimostrato che la terra gira e il sole è fermo e punto. Quel che è peggio, è che la prova definitiva esibita da Galileo (il moto delle maree) era una solenne cantonata. Non solo, ma così come gli avversari clericali di Galileo erano tutt'altro che digiuni di scienza, lo stesso Galileo ci teneva a mostrarsi uomo di religione. Non aveva nessuna intenzione di contraddire la Bibbia: viceversa, scrivendo al suo amico benedettino Benedetto Castelli, nel 1613, prova a dimostrare che è proprio la Bibbia a dargli ragione; che il miracolo di Gabeon è incompatibile col sistema tolomaico-aristotelico. Secondo Tolomeo infatti il moto del sole da levante a ponente è solo apparente: a muoversi davvero è il cielo più lontano, il Primo Mobile; se fosse stato esperto di queste cose, Giosuè avrebbe dovuto chiedere di fermare il Primo Mobile, non il sole; anzi, se avesse fermato il sole all'interno del sistema tolomaico, il giorno si sarebbe accorciato un po'. Al contrario, nel sistema copernicano il sole, pur essendo al centro dell'universo, continua a girare su sé stesso (Galileo lo aveva notato osservando le macchie solari), e quindi può essere fermato da Dio, se Giosuè glielo chiede: in che modo poi fermando la rotazione del sole il giorno di luce si allunghi sulla terra, io non l'ho capito, ma Galileo mentre lo spiega sembra molto sicuro di sé, come sempre. Non dico che questo sia un buon motivo per processarlo, minacciarlo di torture, forzarlo all'abiura e mandarlo agli arresti domiciliari; però le cose sono più complicate di come a scuola, per forza di cose, le impariamo.

|

| Galileo al Sant'Uffizio |

C'è un'altra abiura di cui conserviamo una storia eccessivamente semplice: quelle famose scuse che Giovanni Paolo II avrebbe fatto a Galileo, per conto della Chiesa. Anche qui, la storia è ben più complessa. Basti pensare che la Commissione pontificia per esaminare la questione ci lavorò per 13 anni, un periodo di tempo più che sufficiente per trovare un sistema per salvare i cavoli copernicani e la capra ecclesiastica. E infatti le conclusioni del 1992 individuarono un concorso di colpa: da una parte gli inquisitori non erano stati nell'occasione molto "lungimiranti". Ma la sua parte di colpa ce l'aveva anche quel Galileo, che invece di attendere "prove irrefutabili" aveva preteso di imporre la sua verità. Alla fine sono i vecchi argomenti di Feyerabend. Questi però voleva far notare come il presunto metodo sperimentale di Galileo sia una ricostruzione a posteriori: anche Galileo aveva i suoi pregiudizi, le sue osservazioni e i suoi esperimenti non gli impedivano di intestardirsi su ipotesi errate, come quella sulle maree, o sulle comete. Questo discorso, nelle mani di Ratzinger, diventa una specie di jolly relativista che la Chiesa si riserva di giocare quando le è comodo: di sicuro non quando si parla di Trinità o di Immacolata Concezione o di vita che comincia dal concepimento. Siccome la scienza è fondata sul dubbio, della scienza si può dubitare; dei dogmi di fede no, quelli sono valori non negoziabili e punto. A uno scienziato, Galileo, che si era permesso di spiegare ai preti come si legge la Bibbia, fa da contrappunto un collegio ecclesiastico che pretende di spiegare a Galileo e ai suoi seguaci il metodo scientifico. Chi dei due ci fa la figura meno peggiore? Beh, Galileo aveva i suoi difetti. Ma ai suoi avversari mica faceva i processi; non li condannava, non li teneva agli arresti domiciliari. Il dettaglio, almeno per quanto mi riguarda, è decisivo.

Facce nere e teste dure

31-08-2020, 08:00Americana, razzismiPermalinkFaccio un breve riassunto per chi è nato nel frattempo: negli anni Zero si sviluppò un dibattito giornalistico sull'opportunità o no di disegnare il profeta dell'Islam, e in particolare in vignette satiriche. Questo in una situazione in cui la comunità islamica (sempre più importante in Europa) insisteva abbastanza compattamente sul fatto che raffigurare il volto di Maometto, anche in situazioni non satiriche, fosse blasfemo e offensivo. Il che portò alcuni difensori della libertà di parola e di stampa su posizioni islamofobe, e molti islamofobi a diventare improvvisamente difensori della libertà di parola e di stampa. Fu insomma una delle occasioni in cui prese forma, anche in Europa, quel blocco libertario di destra che negli USA è poi diventata la base del consenso di Trump. Dal canto loro gli integralisti islamici non persero l'occasione per accreditare l'immagine più oscurantista della loro religione: la rivista satirica Charlie Hebdo fu vittima di due attentati; nel secondo la redazione fu massacrata. Ovviamente la stampa europea rispose ribadendo il principio della libertà di stampa e di espressione, mentre dagli USA arrivavano reazioni molto più sfumate: non era affatto impossibile, dall'altra parte dell'Atlantico affermare che i vignettisti francesi se la fossero cercata. Un approccio del genere – cercavo di spiegare – dipendeva dal modo in cui in Nordamerica le minoranze avevano lottato per trovare un modus vivendi, anzi convivendi. E a questo punto mi veniva spontaneo fare l'esempio del Blackface, in quanto tabù arbitrario, imposto da una minoranza e accettato come tale:

Nessuno è stato salvato

30-08-2020, 07:46beatles, musicaPermalinkTutta questa gente sola, da dove salta fuori? A 29 anni Siddartha Gautama (in seguito conosciuto come Buddha, l'Illuminato), decise che avrebbe dato un'occhiata fuori dal suo giardino. Quando suo padre, il raja, lo seppe, fu colto da una grande tristezza, e dal presagio che ogni profezia si sarebbe avverata. Comunque mandò una pattuglia a ripulire le strade che il figlio avrebbe esplorato, con l'incarico di far sparire qualsiasi segno di corruzione fisica, malattia o vecchiezza: di radunare una claque di giovani ben vestiti e sorridenti, e di spargere petali di fiori. Tutto vano, giacché gli dei avevano deciso altrimenti: non aveva fatto che poche miglia in cocchio fuori dal recinto regale, che Siddartha si imbatté in un essere mostruoso, al punto da chiedere al conducente: "ma chi è quest'uomo con capelli bianchi e la mano aggrappata a un bastone, gli occhi nascosti dietro le rughe? È nato così o gli è successo un incidente?" Siddartha in effetti era cresciuto in un un palazzo separato dal mondo, un luogo di serenità e lusso dove non erano ammesse malattie e vecchiaia. Gli amici e i servi a cui capitava di ammalarsi o invecchiare venivano sostituiti nottetempo con amici e servi più giovani e sani, e così Siddartha Gautama era arrivato ben oltre la porta della giovinezza senza conoscere la malattia, la vecchiezza e la morte. Praticamente una rockstar.

|

| Le quattro cose che vide Buddha nelle sue gite al di fuori dal recinto paterno: un anziano, un malato, un cadavere e un asceta. (Affresco in un tempio in Laos) |

A 23 anni, Paul McCartney è il re di Londra, e Londra nel 1966 è la capitale del mondo giovanile. Di mestiere produce felicità, perciò intorno a sé può avere solo persone realizzate e felici. Se non sembri abbastanza realizzato e felice guardati in giro, prendi una pillola, fuma qualcosa: ridi. I suoi amici sono giovani, felici e realizzati e scrivono canzoni allegre e a volte un po' stonate ma ok. La sua ragazza è giovane, felice e realizzata gli fa ascoltare sempre cose nuove, ad esempio Vivaldi, forte questo Vivaldi. Ovunque va, trova giovani e giovanissimi emozionati dalla sola idea di condividere un po' di ossigeno con lui. Sembra un sogno, forse lo è, un recinto magico, l'illusione escogitata da un padre geloso per allontanare il più possibile la maturità, la sofferenza, la morte. Ma è tutto vano: Eleanor Rigby raccoglie il riso in una chiesa dove c'è stato un matrimonio. Da dove viene? Chi le ha permesso di entrare nel mondo di Paul? È comparsa per miracolo, come l'anziano creato dagli dei per perturbare la serenità di Siddartha Gautama.

Eleanor Rigby è la prima canzone in cui i Beatles ammettono la vecchiaia, e ne parlano col tono scandalizzato di chi un attimo prima nemmeno la prevedeva: tutta questa gente sola, ma a chi appartiene? In seguito Paul comincerà a premere per incidere quelle che John definiva "granny songs", canzoni della nonna: brani che trattano gli anziani con condiscendenza, se non rispetto. When I'm 64 è la prima: nel 1966 Paul l'aveva già composta ma non pensava di poterla incidere. Eleanor Rigby non è una granny song, tutto il contrario: lo smagliante arrangiamento vivaldiano non tragga in inganno. Paul ricorre agli archi per aumentare lo straniamento, farci sentire ancora di più la distanza con le tre scene che descrive. L'ottetto d'archi orchestrato con sicurezza da George Martin è come una cornice pregiata: all'interno un dramma in tre atti di squallore, solitudine e morte. L'atteggiamento condiscendente, crepuscolare che più spesso associamo a Paul qui è rovesciato con una spietatezza che ce lo fa rimpiangere. Non c'è nulla di commiserevole e crepuscolare nel raccogliere riso alla fine di un matrimonio: è un gesto squallido, racconta in un solo gesto una realtà di solitudine, invidia, miseria e disagio mentale. Per chi correggi i tuoi sermoni, padre McKenzie? Nessuno ti può ascoltare, nessuno sarà salvato. La vecchiaia è un peccato originale. Per chi rammendi i tuoi calzini?

L'inconscio è una bestia terribile. Dopo aver composto il primo quadretto, Paul non riusciva a venire a capo del secondo. Una voce interiore continuava a sussurrargli: "Father McCartney". E benché l'idea di mettere letteralmente il padre in una canzone sulla solitudine e la morte lo lasciasse perplesso, la voce continuava a insistere. Anche John Lennon, diabolico, trovava che "Father McCartney suonasse molto bene". Ringo aveva proposto di aggiungere "darning his socks", e Paul aveva accettato senza forse ricordare che dopo la morte di sua madre Jim McCartney aveva imparato, tra le altre cose, a cucire. "Ma che gli importa" (“What does he care”) è una frase che da adolescente Paul deve avere ripetuto milioni di volte, mentre il padre obiettava sull'acconciatura da teddy boy o sul taglio dei pantaloni. Alla fine l'unico sistema per togliere il nome del padre dal quadro fu cercarne uno simile sul dizionario: come incollare un volto su quello già disegnato. Jim McCartney aveva già quarant'anni quando Paul nacque; durante l'adolescenza doveva essergli sembrato molto più anziano e fuori dal tempo di quanto non fossero i genitori dei suoi amici; e anche più solo. Eleanor Rigby è una canzone insolitamente amara per Paul McCartney, cantata su un registro che esprime meno tristezza che sdegno. La vecchiaia è uno scandalo che Siddartha-Paul tollera a malincuore, qualcosa che non dovrebbe essere consentito. Eleanor non lascia nulla di sé, se non tracce di terra sporca che il padre McKenzie scuote dalle mani.

Il santo che perse la testa (a causa di una ragazzina!)

29-08-2020, 07:42anglistica, repliche, santi, teatroPermalink |

| Infanzie devastate da materiale audiovisivo discutibile. |

Invece Giovanni, come tutti sanno, fu decollato nel senso che gli staccarono la testa dal collo: un supplizio violento ma che esprimeva una considerazione per lo status della vittima; la crocifissione invece era una cosa da schiavi. A metterlo a morte fu Erode Antipa, tetrarca della Galilea satellite di Roma. Su questo le fonti concordano. Purtroppo le "fonti" sono i vangeli e l'ebreo romanizzato Giuseppe Flavio. Quest'ultimo dovrebbe essere un po' più affidabile, ma le sue Antiquitates Judaicae sono state interpolate per secoli, da copisti cristiani anche in buona fede, a cui sembrava impossibile che un cronista ebreo del primo secolo si facesse sfuggire notizie su Giovanni Battista e Gesù Cristo - così le aggiungevano loro, toh, ecco, adesso sì che è un testo completo. Quindi non è sicuro che Flavio abbia mai veramente scritto qualcosa su Gesù o Giovanni. Senz'altro non erano al centro del suo interesse: lui parla di politica, guerre, dinastie, e poi ogni tanto ci sono questi predicatori che fanno un po' casino, ma niente su cui valga la pena di imbastire un capitolo. Nelle Antiquitates si accenna a Giovanni come "un uomo buono che esortava i Giudei a una vita corretta, alla pratica della giustizia reciproca, alla pietà verso Dio, e così facendo si disponessero al battesimo". Questo sarebbe bastato al sospettoso re per incarcerarlo e, in un secondo momento, farlo ammazzare.

Un'eloquenza che sugli uomini aveva effetti così grandi, poteva portare a qualche forma di sedizione, poiché pareva che volessero essere guidati da Giovanni in qualunque cosa facessero. Erode, perciò, decise che sarebbe stato molto meglio colpire in anticipo e liberarsi di lui prima che la sua attività portasse a una sollevazione, piuttosto che aspettare uno sconvolgimento e trovarsi in una situazione così difficile da pentirsene.Condannato a morte perché parlava bene. Non che non sia plausibile, da quelle parti, almeno in quel periodo, però è veramente troppo vago. Cosa avrebbe detto il battista di così pericoloso per l'ordine costituito? I vangeli di Marco e Matteo ci forniscono un'ipotesi ragionevole: Giovanni avrebbe protestato contro il matrimonio di Erode con Erodiade. "Non ti è lecito tenerla". E in effetti prima di stare con Erode, Erodiade era stata sposata col di lui fratello, che aveva litigato col padre Erode il grande e si era trasferito a Roma. Inoltre era figlia di un altro fratello di Erode, il maggiore, Aristobulo; anche lui caduto in disgrazia presso Erode il grande e fatto ammazzare. E se tutto questo vi pare un po' incestuoso, considerate che la mamma di Erodiade era una cugina di Aristobulo. L'endogamia della famiglia erodiana era tipica di altre dinastie regali del Medio Oriente, dai faraoni in poi, ma non degli ebrei. E in effetti gli Erodi erano ebrei sui generis: venivano da una regione di confine (l'Idumea), e malgrado Erode il grande avesse sposato una principessa di stirpe maccabea, molti sudditi li consideravano ebrei posticci, pedine dell'imperialismo romano. Criticare un tetrarca per i suoi costumi incestuosi poteva, insomma, avere un significato politico.

|

| Infanzie che volevano vedere un film su Gesù al cinema parrocchiale, messe davanti alle anche di Brigid Mary Bazlen. |

|

| Maud Allan, la prima Salomè in scena |

|

| HO BACIATO LA TUA BOCCA, JOKAHAN. |

Alcuni per sempre, non per il meglio

28-08-2020, 08:08beatles, musicaPermalink |

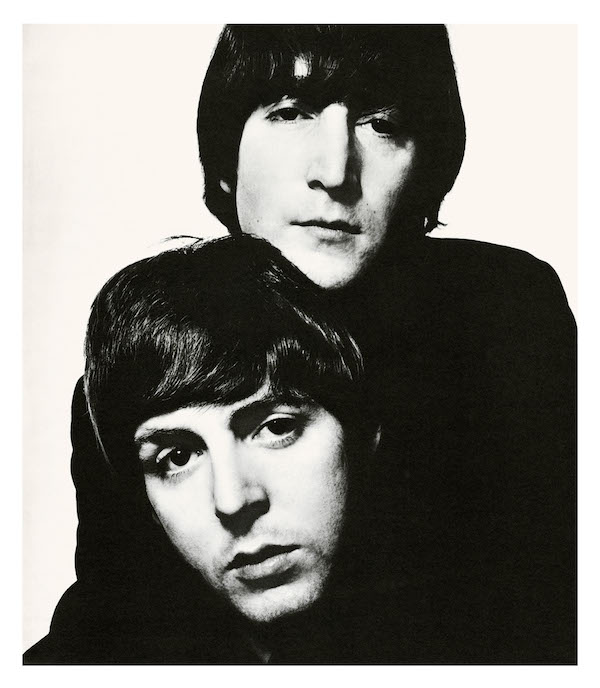

1965 © David Bailey

|

L'episodio ricorda da lontano quello raccontato da Dylan a proposito del testo di Like a Rolling Stone, che all'inizio era uno sfogo di pagine e pagine, trasformatosi in canzone attraverso un severo procedimento di sottrazione. In My Life è forse il caso più eclatante in cui le testimonianze dei due autori divergono: Lennon la reclamava come quasi completamente sua; McCartney ritiene di avere operato un intervento decisivo, ma afferma anche di essersi ispirato a Smokey Robinson, ovvero a uno degli autori più seminali per John. Quindi il John di In My Life potrebbe essere uno dei più estremi travestimenti di Paul. Il caso è così controverso che due anni fa un pool di ricercatori della Stanford University ha usato proprio In My Life per testare un metodo statistico di attribuzione, basato sulla frequenza con cui determinati stilemi musicali ricorrono nella produzione di Lennon e in quella di McCartney: la conclusione dell'esperimento è che ci sono 18 possibilità su mille che il brano sia stato scritto da Paul. Caso risolto? No, perché appunto, se Paul avesse voluto scrivere un brano alla John avrebbe proprio imitato gli stilemi che i computer della Stanford sono stati educati a riconoscere.

Quel che è sicuro è che il risultato finale è completamente de-liverpoolizzato: è un brano che parla di ricordi, ma non ricorda niente. Sostiene di rammentare dei "luoghi", ma non spiega quali siano. Ci sono persone vive e altre morte, ma non ha intenzione di presentarcele. Tutto l'immaginario audio-visivo che costituirà il fascino di Penny Lane, qui resta fuori del quadro. Al centro del quadro, un Lennon insolitamente eloquente ci intrattiene con un discorso che rasenta il grado zero della poesia: nessuna immagine insolita, anzi, nessuna immagine: una riflessione che viene spontaneo tradurre in prosa. Ci sono posti che mi ricordo, nella mia vita, anche se alcuni sono cambiati. Alcuni per sempre, non per il meglio: altri sono andati e altri sono rimasti. Ogni posto ha avuto un suo momento con persone e con cose che posso ricordare. Alcuni sono morti, altri sono vivi: nella mia vita li ho amati tutti. È chiaro che qui in fase di scrittura è intervenuta una forte censura, ma non dobbiamo per forza dare la colpa a Paul. John ha sempre privilegiato l'ambiguità, e fino all'incontro con Yoko Ono ha sempre evitato di appesantire le canzoni con riferimenti troppo personali. Si considerava pur sempre un "professional songwriter", uno che non scrive per fare spettacolo dei propri sentimenti, ma per descrivere quelli di tutti.

Anche in questo risiede la grandezza di In My Life: un brano che scarta l'opzione autoreferenziale ma aiuta ognuno di noi a riconciliarsi col proprio passato. È un brano che possiamo ascoltare nel momento in cui decidiamo di dedicarci alle persone che non ci sono più, o ai posti che sono cambiati. Sin dall'inizio ci accoglie con un riff elegante ma pacato. È scritto in un inglese basilare, che capiamo al primo ascolto e possiamo ripetere come se fosse nostro. Non parla di niente in particolare e parla di tutti noi. Inoltre è una canzone double-face, possiamo vestirla in due modi e ci sarà comoda ugualmente. Se ci soffermiamo sulla prima strofa, abbiamo deciso di vestire i panni del nostalgico. Se passiamo alla seconda, riveliamo una più matura e serena disponibilità ad affrontare presente e futuro: di tutti questi amici e amanti, non ce n'è uno che si possa paragonare a te. E tutte queste memorie perdono significato, se penso all'amore come a qualcosa di nuovo. E benché sappia che non perderò mai l'affetto per le persone e le cose che sono venute prima [che razza di paraculo!], e non smetterò mai di pensare a loro... nella mia vita, io amo più te. Così alla fine tra il crepuscolarismo di McCartney e il futurismo di Lennon, è il secondo a vincere. Anche se abbiamo la sensazione – più facile da condividere che da spiegare – che questo fosse uno dei casi in cui si erano scambiati le parti: che John avesse più voglia di ricordare e Paul più spinta a guardare avanti. Non cambia molto in fin dei conti: erano ancora quasi la stessa persona, quando John cantava In My Life.

Mi sarebbe piaciuto finire così, ma mancava un cenno sull'assolo di pianoforte accelerato, che per i tempi era un esperimento pionieristico in due direzioni speculari: quella avanguardistica (George Martin incidendo il pianoforte sul nastro rallentato s'inventa uno strumento) e quella classicheggiante, anzi baroccheggiante. Il problema è che così si rovina l'effetto finale... d'altro canto non succede un po' la stessa cosa anche con la canzone? Non introduce in un brano misurato, che vuole dire una cosa sulla memoria con le parole più semplici a disposizione, un dettaglio barocco completamente straniante, gratuito? Non è l'elemento dissonante che ti fa dubitare della sincerità di tutto l'insieme? No, evidentemente no, evidentemente a tutti piace In My Life proprio così com'è.