Come comporre un test di verifica con Google Moduli

07-03-2020, 13:58epidemia 2020, internet, scuolaPermalinkVabbe', lamentarsi non serve. Meglio provare a condividere le cose che funzionano.

Io insegno e uso il computer da anni, e tanti servizi on line preferisco non usarli perché mi creano più problemi di quanti non me ne risolvano. Se devo invece pensare a una cosa che mi ha risolto qualche problema, penso a Google Moduli.

Google Moduli è un'app di Google che ci consente tra le altre cose di realizzare test e questionari e distribuirli ai ragazzi a costo zero. È molto facile. Ho detto che è un'app, ma non va nemmeno scaricata sul tuo dispositivo (pc, tablet o persino smartphone). In questo momento stai usando internet, no? Se mi stai leggendo, sei già in grado di usare Google Moduli senza scaricare niente. Al massimo devi aprire un account gmail (google) se non ce l'hai. E siccome è gratis e molto semplice, cosa aspetti? Vai su www.gmail.com e apri un indirizzo di posta elettronica. Poi torna qui.

Molto probabilmente ti è già capitato di compilare un questionario realizzato con Google Moduli. Qui c'è un esempio di verifica realizzata con Google Moduli. È veramente il livello base, l'equivalente di un compitino a casa in prima media – l'ho fatta in meno di un'ora. La cosa simpatica è che una volta fatta possiamo riutilizzarla o modificarla tutte le volte che vogliamo (si risparmia anche un sacco di carta e di toner).

Un aspetto che di solito piace molto agli insegnanti è che i test si correggono da soli (a meno che non contengano risposte aperte: in quel caso i professori possono controllare tutte le risposte dei ragazzi su un foglio elettronico. È comunque più leggibile di una verifica cartacea, mediamente).

Prima di continuare, attenzione: Google Moduli è molto facile e può essere molto utile, ma non è la risposta a tutti i problemi.

Aspetti positivi:

– È facile (sia per chi produce i test, sia per chi li compila, sia per chi li corregge)

– È gratis (sia per gli insegnanti, sia per gli studenti)

– Gli studenti non devono iscriversi a nulla. Cioè, se avessero anche loro un account google sarebbe preferibile, ma non è obbligatorio.

– I risultati arrivano direttamente all'insegnante senza passare da nessun editore.

– Abbastanza duttile (posso aggiungere immagini, copiare le domande su altri test, ecc. ecc. ecc.)

– È Google, ovvero non dovrete mai preoccuparvi che vada in palla un server, come succede a volte con le piattaforme degli editori italiani (specie in questi giorni che tutti cercano di usarle).

Aspetti negativi:

– È uno strumento perfetto per fare test chiusi (a crocette), e ovviamente questo è molto riduttivo da un punto di vista didattico.

– È così facile da usare che molti studenti tendono a usarlo dallo smartphone, il che significa che se a un certo punto volete mettere nel vostro test una domanda aperta, loro cercheranno di scriverla con lo smartphone, non con una tastiera (non tutti hanno un terminale con tastiera a casa, e anche quelli che ce l'hanno non la sanno usare molto bene).

– Anche alcune forme di esercizi chiusi non funzionano: ad esempio non mi pare che si possano fare i cloze test (brani da completare).

Va bene ma insomma come si fa?

- Avete aperto un account gmail?

- Ora prendete un dispositivo (pc o tablet) e andate su drive.google.com. Potete andarci sia da browser (chrome, safari, edge, ecc.) sia dall'app di Drive se l'avete scaricata. Per chi non è pratico: Drive è una cartella che google mette a disposizione per i vostri file. Se li caricate su Drive, li potrete scaricare da qualsiasi altro computer: basta che vi ricordiate il vostro indirizzo gmail e la vostra password. Capite cosa significa? Mai più chiavette! E potete aprirli anche da smartphone...

- Create un file. Per crearlo si preme il segno "+" di quattro colori che dovrebbe trovarsi in alto a sinistra.

- Si apre un menu: cliccate l'ultima voce ("Altro...")

- Ora cliccate la prima voce ("Moduli Google")

- Ecco qua: avete creato il vostro primo modulo. Facile, vero?

- A questo punto molte cose sono intuitive: ad esempio, cliccando su "Modulo senza titolo" potete cambiare nome al Modulo (cliccate anche sul titolo in alto a sinistra, così cambiate nome al file).

- Cliccando su "Domanda senza titolo", potete cancellare "Domanda senza titolo" e scrivere la vostra prima domanda.

Ho una proposta: domandate: "Come ti chiami?" È una domanda utile – capiremo presto il perché. - A quel punto non sono sicurissimo che succederà anche a voi, ma a me succede una cosa fantastica, ovvero Google capisce che tipo di domanda voglio fare e nella casella a destra indica che è un tipo di domanda a "Risposta breve":

- Le domande a risposta breve sono quelle a cui i vostri studenti risponderanno digitando un testo di poche lettere (un cognome, ad esempio). Se Google non ha selezionato per voi questo tipo di risposta, potete farlo voi da soli cliccando sul rettangolo che è cerchiato qua sopra. A quel punto vi verranno mostrati tutti i tipi di domande che si possono fare con Moduli. Noi oggi vedremo solo le più semplici: se vi piace lo strumento comincerete a giocarci da soli e scoprirete un sacco di altre cose.

- Rispondendo alla domanda "come ti chiami" i vostri studenti si identificheranno senza bisogno di iscriversi a nessun account. Certo, potrebbero anche scrivere il nome del cane o del compagno antipatico. Ovvero: questo approccio va bene soltanto se c'è molta fiducia, e se tutti sappiamo che i test servono solo a esercitarsi, non a essere valutati. Se volete usare lo strumento più seriamente, è meglio richiedere un'identificazione via mail – dopo vediamo come si fa.

- Siccome questa domanda è abbastanza importante, meglio spostare verso destra il pulsante "Obbligatorio" che vedete in fondo a destra. In questo modo il test non potrà essere inviato finché lo studente non risponde alla domanda.

Ok, ci siete: avete appena scritto la vostra prima domanda.

- E adesso vai con la seconda! Premete il tasto "+" che trovare nel piccolo menu a destra, e comparirà di nuovo il box per comporre le domande. Stavolta proviamo la domanda a "scelta multipla", che è quella che serve per domande a risposta chiusa (in pratica saranno pallini da riempire col dito su tablet o col mouse su PC). Ci sono altre possibilità (test a tendina, tabelle, ecc.), ma non tutte sono autocorreggenti e per ora stiamo imparando, quindi restiamo su "Scelta multipla" che è l'opzione più facile.

- Siccome stiamo lavorando su una domanda a scelta multipla, cliccando su "Opzione 1" possiamo scrivere la prima risposta possibile (giusta o sbagliata); cliccando su "Aggiungi Opzione" scriviamo la seconda, e a quel punto il modulo ne aggiunge una, finché vogliamo noi.

- In basso a sinistra, quattro funzioni molto importanti.

- La prima è la funzione "copia": se la premiamo, duplichiamo la domanda che abbiamo appena scritto. Può essere utile.

- La seconda (il cestino) è "cancella": serve ovviamente a cancellare la domanda.

- La terza serve a rendere la domanda obbligatoria, l'abbiamo già vista.

- La quarta (i tre puntini verticali) ci apre una serie di funzioni. Per ora ce ne serve soltanto una: "ordina le opzioni in modo casuale". Utilissima. Così anche se i ragazzi rifanno lo stesso test, troveranno le risposte in ordine diverso (in classe questo rende molto più difficile copiare).

Ok. A questo punto avete scritto la vostra seconda domanda.

Ma... la risposta?

Come fa il Modulo a conoscerla?

Come fa il Modulo a conoscerla?

Per farlo dovete andare in Impostazioni: è la rotella dentata in alto a destra, di fianco al tasto viola Invia.

Si apre una finestra: selezionate "Quiz" (in alto a destra).

Spuntate la voce "Trasforma in Quiz". A quel punto vi chiede altri dettagli: per ora lasciate stare, siamo ancora al livello base.

Premete "Salva" in basso a destra.

Avete prodotto il vostro primo quiz

Ma non avete ancora scritto la risposta!

Ora però in fondo a sinistra è comparsa la scritta "Chiave di risposta", l'avete vista? Cliccate sopra, e a quel punto il modulo vi chiede due cose:

– di selezionare la risposta giusta col mouse (su pc) o col dito (su tablet). Si colorerà di verde.

– a destra, di specificare quanti punti vale la risposta giusta.

Premete "Fine" e... il vostro primo modulo è pronto!

(Certo, potete aggiungere altre domande: basta premere il tasto "+" nel menu a destra della prima domanda).

Ma siamo sicuri che funziona?

Ovviamente no, potremmo esserci sbagliati a scrivere le domande o le risposte. Per questo è importante 'provare' i test che facciamo. Come?

In alto a destra, vedete quell'occhio? È l'anteprima! cliccandolo, sarete i primi a compilare il vostro quiz e lo vedrete proprio come lo vedranno i ragazzi. In quel momento scoprirete subito di aver fatto questo o quell'errore: è normale, anche dopo anni, tranquilli.

Alla fine premete "invia" e... il modulo dovrebbe restituirvi il punteggio! A questo punto, se il punteggio non è quello che vi aspettavate, ricontrollate le risposte: può darsi che vi siate sbagliati lì.

"Ok, quindi adesso devo solo condividerlo coi miei studenti e..."

NO.

Scusa la rudezza, ma purtroppo questo è l'errore più facile e pericoloso. NON CONDIVIDERE I MODULI CON CHI DEVE COMPILARE I TUOI TEST, MAI.

Perché?

Perché i moduli NON SONO I TEST (anche se ci assomigliano tantissimo). Sono file che producono i test, ma non sono i test che producono. Rifletti: se li condividi con gli studenti, loro vedranno le risposte giuste! Non solo, ma potranno modificarle! E tu non vuoi questo.

Tu vuoi che loro facciano soltanto il test, e quindi (ribadisco) non devi condividere il modulo, ma inviare il test. Come si fa?

Probabilmente hai già capito che quel tasto "Invia" in alto a destra c'entra per qualcosa. Esatto.

Clicca pure.

Si apre una finestra (un'altra! eh, lo so. E pensa che questo è uno strumento facile).

La finestra ti fornisce varie opzioni.

Un'opzione è la mail: se la clicchi, il questionario arriverà ai ragazzi sotto forma di mail. Molto comodo... se tutti hanno una mail e tu hai la mail di tutti.

Un'altra opzione è la "catena", ovvero il link. Se la selezioni, il modulo ti dà un link da copiare. Purtroppo è un link lunghissimo, ma subito sotto c'è l'opzione "abbrevia URL", che lo rende un po' più semplice. Questo link puoi mandarlo ai ragazzi in altri modi, ad esempio ricopiandolo sul registro elettronico o su WhatsApp (auguri, mi raccomando alla differenza tra maiuscole o minuscole). Il link manda al test (non al modulo che serve per modificarlo).

Ok, quindi adesso è tutto a posto.

Sicuro?

Certo: ho scritto le domande, ho messo le risposte, ho inviato il test ai ragazzi... fine.

E le risposte dei ragazzi dove pensi che le troverai?

Ah già, dove?

Eh, per saperlo... arrivederci alla prossima puntata! (ma è molto facile, prometto).

Comments (25)

C'è un romanzo attualissimo che dovremmo studiare in tutte le scuole, l'ha scritto Alessandro Manzoni

06-03-2020, 17:28epidemia 2020, fratelli d'I., italianistica, mafie o camorre, TheVisionPermalinkDue ragazzi vorrebbero diventare grandi, mettere su famiglia, cominciare un'attività. Ma un boss che già da settimane stalkerava la ragazza è di un altro parere, e manda i suoi picciotti a intimidire le autorità. Costretti a dividersi, i due protagonisti perdono le proprie tracce in un contesto apocalittico: crisi economica, guerra, epidemia. Le autorità sono completamente incompetenti, la popolazione crede a qualsiasi fake news. La ragazza trova rifugio in una comunità chiusa femminile dove però scopre che l'autoreclusione non abolisce i rigidi rapporti di forza della società, anzi li esalta. La sua protettrice, ricattata a causa di un torbido passato, la consegna a un altro boss. Il ragazzo, frustrato, si radicalizza: coinvolto nei moti di piazza viene criminalizzato come un terrorista dal potere costituito, in caccia di capri espiatori. E così via.

Partendo da un piccolo caso di provincia – un banale caso di molestie, un'intimidazione di stampo mafioso – l'autore allarga il quadro fino a dipingere un'intera società in stato disfunzionale. Le leggi descrivono i reati invece di reprimerli; il governo, ignorando i più elementari concetti di economia conduce la popolazione alla fame e al caos; i ricchi vivono in una bolla, cosplayer di una fiction in costume medievale; la cultura è custodita da eruditi ottusi che disprezzano la scienza; le guerre sono il risultato di farraginosi meccanismi diplomatici che scattano quasi automaticamente, decidendo il destino di milioni di persone. E proprio quando le cose sembrano volgersi al meglio, un'apocalittica epidemia travolge la vita di tutti i personaggi. Il romanzo italiano più attuale che possiate aprire oggi forse è stato scritto nel 1827, quando ancora non era chiaro se in Italia si potessero scrivere libri – e in che lingua andassero scritti.

Quante volte, anche in questi giorni, di fronte ai tweet di qualche sovranista esagitato che cercava di cavalcare la paura del coronavirus per chiedere la chiusura dei porti, ci siamo detti: dagli all'untore. Quante volte di fronte a quel meccanismo giornalistico conosciuto come macchina del fango, non abbiamo pensato alla colonna infame. Un cosiddetto intellettuale si lamenta della crisi del liceo classico, senza nemmeno disporre degli strumenti statistici per stabilire se il classico sia in crisi o no: l'ennesimo Don Ferrante. C'è crisi, qualcuno propone di stampare moneta all'infinito, che problema c'è? come Ferrer coi forni e la farina – salvo che sappiamo già come andrà a finire, appunto: ce l'ha spiegato Alessandro Manzoni. Viene emanata una legge per risolvere un problema che ha già ispirato tante altre leggi rimaste inapplicate: come non pensare allo scrittoio ingombro di carte dell'Azzeccagarbugli, mentre cerca la grida più recente perché quelle fresche di stampa fanno "più para". C'è una manifestazione, qualcuno fa dei danni, qualcun altro rimane impalato davanti alla telecamera del giornalista: domani sarà su tutte le homepage come il leader dei facinorosi, la stessa storia sin dai tempi di Renzo Tramaglino. E a proposito di Renzo, il suo rancore per chiunque abbia avuto il tempo e la facoltà di studiare, non lo vediamo all'opera tutti i giorni sui profili di milioni di laureati all'università della vita? La dinamica con cui le folle deformano ogni informazione, qualcuno l'aveva già descritta così bene prima della notte delle beffe? Per farla breve: se cercate un romanzo italiano che ci descriva meglio di quello scritto da Manzoni duecento anni fa, e ambientato duecento anni prima, non è detto che lo troviate.

Andrebbe letto in tutte le scuole – il problema è che lo facciamo già. E tante volte ci siamo detti che forse proprio questo era il problema coi Promessi sposi: l'obbligo scolastico. Un libro che ci racconta con abbondanza di dettagli un'avventurosa vicenda di soprusi, duelli, malintesi, drammi interiori e quant'altro, in un periodo storico così apparentemente lontano dal nostro, evoca in tutti noi per prima cosa la fornica sciupata dei banchi di scuola. Ogni tanto qualcuno butta lì la provocazione: e se smettessimo di imporlo agli studenti? Magari a quel punto sì, comincerebbero davvero ad apprezzarlo. Qualcuno senz'altro lo leggerebbe di nascosto, mentre il prof spiega Tolstoj o la Ferrante.

Purtroppo niente lascia pensare che le cose andrebbero così... (continua su TheVision)

Le classifiche dei libri ci dicono l'esatto contrario: gli unici classici della letteratura italiana a salire ciclicamente le classifiche sono i testi che vengono assegnati dagli insegnanti come letture estive in giugno, o imposti nel pacchetto dei libri di testo a settembre. Il Fu Mattia Pascal, La Storia di Elsa Morante, i Malavoglia di Verga e così via. Tutti testi interessanti e ancora attuali, ma se la scuola non li riproponesse, nel medio termine rimarrebbero materia per gli specialisti. La stessa cosa succederebbe per i Promessi sposi, che tra questi è anche uno dei meno facili da leggere. La prosa di Manzoni è quanto di più diverso si possa immaginare da quella svelta e spesso cinematografica che siamo abituati a trovare nei best seller di oggi, anche quelli con pretese letterarie: è tornita, abbondante, si dipana come la lezione di un professore di Storia a cui nessuno abbia imposto limiti di tempo. È uno stile quasi miracoloso per gli anni in cui Manzoni lo produsse, e che per molto tempo fu uno standard ineguagliato, ma oggi ha bisogno del filtro scolastico per essere apprezzato: molti testi postmoderni che fondano il proprio successo di nicchia sul fatto di essere quasi impossibili da leggere (penso a Infinite Jest, o L'arcobaleno della gravità) sono per certi versi più facili da leggere con comodo in poltrona o persino sotto l'ombrellone. Un altro aspetto che ci aliena ineluttabilmente da Manzoni è proprio quello che più contribuì a renderlo una lettura obbligatoria per così tanto tempo: il cattolicesimo. Perché per quanto sia tragico e decadente il mondo descritto da Manzoni, non può che urtare la nostra sensibilità postmoderna il fatto che ci abbia messo la soluzione davanti al naso: la Provvidenza. Ovviamente le cose sono molto più complesse di così, e anche il cattolicesimo di Manzoni, a conoscerlo, è un sentimento religioso molto sui generis: in un Paese dove tutti nascono cattolici e smettono di crederci dopo aver preso i sacramenti, Manzoni fece il percorso contrario, convertendosi in età adulta, e rimanendo molto vicino a una corrente abbastanza esotica per la sensibilità italiana, il giansenismo. La fede di Manzoni non gli impedisce di muovere critiche severe al clero, anzi: due dei personaggi meglio definiti dall'autore, con precisione spietata, sono com'è noto due figure di religiosi: Don Abbondio e Gertrude. Per quanto si avvicini a loro, per quanto li descriva nei moti più reconditi, Manzoni non sospende mai un fermo giudizio morale nei loro confronti: per quanto non smetta di riconoscere e di descrivere come il loro carattere e le loro mancanze siano il risultato delle pressioni sociali subite sino dalla nascita, Manzoni non smette di affermare che a queste pressioni, in qualsiasi momento, il timido prete e la monaca reclusa avrebbero potuto e dovuto dire di no. Non esattamente il cattolicesimo bonario delle nostre sacrestie, come si vede: da integralista del libero arbitrio Manzoni non può perdonare Gertrude: è "sventurata", è vero, ma nessuno la obbligava a rispondere. Mentre in Italia è passato molto spesso per cattolicesimo un dispositivo morale che ci allontana dalle nostre responsabilità individuali, Manzoni non ha pudore a rimettercele costantemente davanti agli occhi, con quell'insistenza che passa per paternalismo (e in un certo senso lo è davvero): siamo noi che scriviamo troppe leggi invece di preoccuparci e farle rispettare, siamo noi che di fronte a una minaccia più o meno vaga ci inchiniamo come davanti don Abbondio davanti ai bravi "troppo giusti, troppo ragionevoli". Siamo noi che malgrado ogni tentativo di contenerci, di fronte alle provocazioni di un interlocutore nemmeno troppo astuto cominciamo a vedere rosso e ci facciamo possedere dall'ira, come fra Cristoforo davanti a don Rodrigo. Siamo noi che di fronte a una difficoltà, invece di lottare per ciò che abbiamo di più caro, decidiamo di rinunciarci come se Dio ce lo chiedesse, come Lucia nella sua notte più terribile. Siamo noi i personaggi dei Promessi Sposi, e questo ci fa arrabbiare: tutti gli altri popoli europei vivono in romanzi più recenti. Noi forse no: uno scrittore pietoso e spietato insieme come Manzoni forse non lo abbiamo trovato e a questo punto magari è troppo tardi.

Comments (12)

Le canzoni dei Beatles (#135-121)

03-03-2020, 18:55beatles, drogarsi, musicaPermalinkPuntate precedenti: Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235)(#234-225)(#224-215)(#200-181)(#180-166) (#165-156) (#155-146), (#145-136).

La playlist su Spotify

135. Blue Jay Way (Harrison, Magical Mystery Tour, 1967).

C'è un nebbione sopra L.A... Derek Taylor, dove sei?

L'unica canzone dei Beatles ambientata in California parla di nebbia. L'unica canzone dei Beatles che parla di nebbia è ambientata in California. George Harrison veniva dal Merseyside e doveva atterrare sulla West Coast per trovare la nebbia interessante. Era arrivato per assistere a uno show di Ravi Shankar, approfondire la meditazione trascendentale, dare un'occhiata a questo nuovo milieu hippy che sembrava promettente e badare a certi suoi affari, da ometto adulto quale stava diventando. Ma doveva anche aspettare Derek Taylor, che arrivava con un altro aereo e facilmente nel labirinto della Sun Valley si sarebbe perso. Per fortuna nell'albergo c'era un organo, lo strumento che George non sapeva suonare e proprio per questo usava per comporre, e così, per combattere il jet lag, George improvvisò una canzone di argomento occidentale su una progressione indiana. Una canzone sulla noia, ha scritto qualcuno, e in effetti è un altro esempio di performatività: come Good Day Sunshine e Here Comes the Sun incarnano due giorni di sole, Blue Jay Way è nebbia e angoscia e rischio di addormentarsi: non ci crederesti mai che dura soltanto tre minuti. Sarà perché uno su tre George lo trascorre a ripetere please, don't be long e tu potresti risvegliarti all'improvviso e non sapere se sono passati secondi, ore, secoli.

(Brian Epstein non ha mai fatto in tempo ad ascoltarla. Hanno iniziato a lavorarci in quel settembre, lui è rimasto in agosto).

In Magical Mystery Tour George la canta seduto per terra, su una tastiera disegnata coi gessetti che è una delle idee più carine del film, finché dalla nebbia non emerge il pullman e potrebbe investirlo, ma George si riscuote in tempo per raggiungere i compagni sul veicolo. Uno si domanda quanto George e John abbiano preso sul serio il Magical Mystery Tour: se per loro non si trattasse semplicemente di una goliardata, un modo di tenere occupato Paul e prendere tempo, mentre decidevano che fare delle loro vite adulte e se non fosse il caso di trovarsi un nuovo manager. Certo, sia Walrus che Blue Jay Way sembrano pezzi ambiziosi. Ma, ecco, potrebbero anche essere degli scherzi riusciti particolarmente bene. Perché in fondo la macchina era ancora perfettamente rodata (anche se Brian era sceso), ormai con George Martin si capivano al volo e riuscivano a dar forma anche alle cose più vaghe, ectoplasmiche. Prendi Blue Jay Way: musicalmente non è poi molto lontana da Within You Without You. Anche l'arrangiamento è tutto tranne una cosa buttata lì: ci si sono messi d'impegno, c'è un'orchestrazione, ci sono trovate tutt'altro che banali, c'è Ringo in primo piano che ci mette l'anima. E però Within You era un pezzo sulla meditazione trascendentale, Blue Jay Way una filastrocca sulla fatica di rimanere svegli mentre si aspettano gli amici.

George non aveva sempre voglia di prendersi sul serio. Con poca fatica avrebbe potuto cambiare due strofe e fare di BJW una canzone seria, magari mantenendo il vero "my friends have lost their way" per esprimere la profonda delusione sperimentata proprio in California nei giorni successivi, di fronte a una scena alternativa molto più materialista e opaca di come gliel'avevano venduta. In effetti c'è chi alla ricerca di profondità nei testi di George, la trova persino nel mantra Please don't be long, che secondo un tipico gioco di parole lennoniano potrebbe anche leggersi Please don't belong, "per favore, non appartenere". D'altro canto, è proprio quando tutti si aspettano da te parole di saggezza che ti viene voglia di scrivere di banalissimi fatti tuoi, e in questo se volete possiamo trovare il senso profondo di Blue Jay Way: il passo indietro di George, prima di diventare definitivamente il guru di una generazione che sembrava averne un disperato bisogno.

In Regno Unito l'ultimo lunedì d'agosto è festivo. Sabato Brian nel suo cottage in Sussex si annoiava; aspettava un gruppo di amici che si era perso (secondo Philip Norman erano ragazzi forniti da un'agenzia specifica). Alla fine arrivarono, ma lui si era già messo in macchina per Londra, un po' ubriaco. I suoi collaboratori lo sentirono il giorno dopo, aveva la voce un po' sfatta ma sembrava tranquillo. Lunedì lo trovarono nella sua camera, chiusa dall'interno. Troppi barbiturici per dormire. Please don't you be very long, or I may be asleep.

134. Another Girl (Lennon-McCartney, Help!, 1965)

Col tempo scopri che è più facile tollerare il maschilismo lennoniano di Run for Your Life che con quello pragmatico e socialmente più presentabile di Another Girl. Cioè ok, non c'è dubbio che dei due sia il maschio più pericoloso, il potenziale femminicida. Ma è anche una vittima di trauma di abbandono, un malato, e in definitiva un essere umano che si osserva con angoscia e si domanda se potrà mai riscattare il suo destino ("You know that I am a wicked man and I was born with a jealous mind"). Paul invece. Paul a volte sembra un alieno. Aveva una ragazza, non lo soddisfa più in determinati aspetti, se ne procura un altra che gli garantisce un'esperienza più appagante. Non sono mica un pazzo, dice. Prendo solo quello che mi va. Non sto mica dicendo che ero infelice con te, eh? Ma adesso ne ho una che è nuova. Un'altra ragazza che mi amerà fino alla fine; nella buona e nella cattiva sorte sarà sempre mia amica. C'è qualcosa di così sfacciato in quel bridge smagliante. Another Girl è uno di quei brani in cui senti che Paul ha messo il pilota automatico, avrebbe potuto scriverne un centinaio così. Ad ascoltarla subito dopo She's a Woman ti fa pensare che sono proprio i testi banali, quelli scritti senza troppo preoccuparsi di altro che non sia riempire i versi, quelli in cui rischi di svelare più cose di te. Paul, lo sanno tutti, nel 1965 aveva un indirizzo per Jane Asher e un altro per tutte le altre ragazze con cui usciva. Nulla mi leva dalla testa che nel ritornello John stia cantando "A lot o' girl" (molto più facile da sentire di "rich fag jew" in Baby You're a Rich Man).

(Nella sequenza del film, Paul finge di non capire la differenza tra una ragazza e uno strumento musicale. Finge? La chitarra solista è sua ed è tutto fuorché impeccabile, ci sono sbavature che a George non sarebbero state consentite).

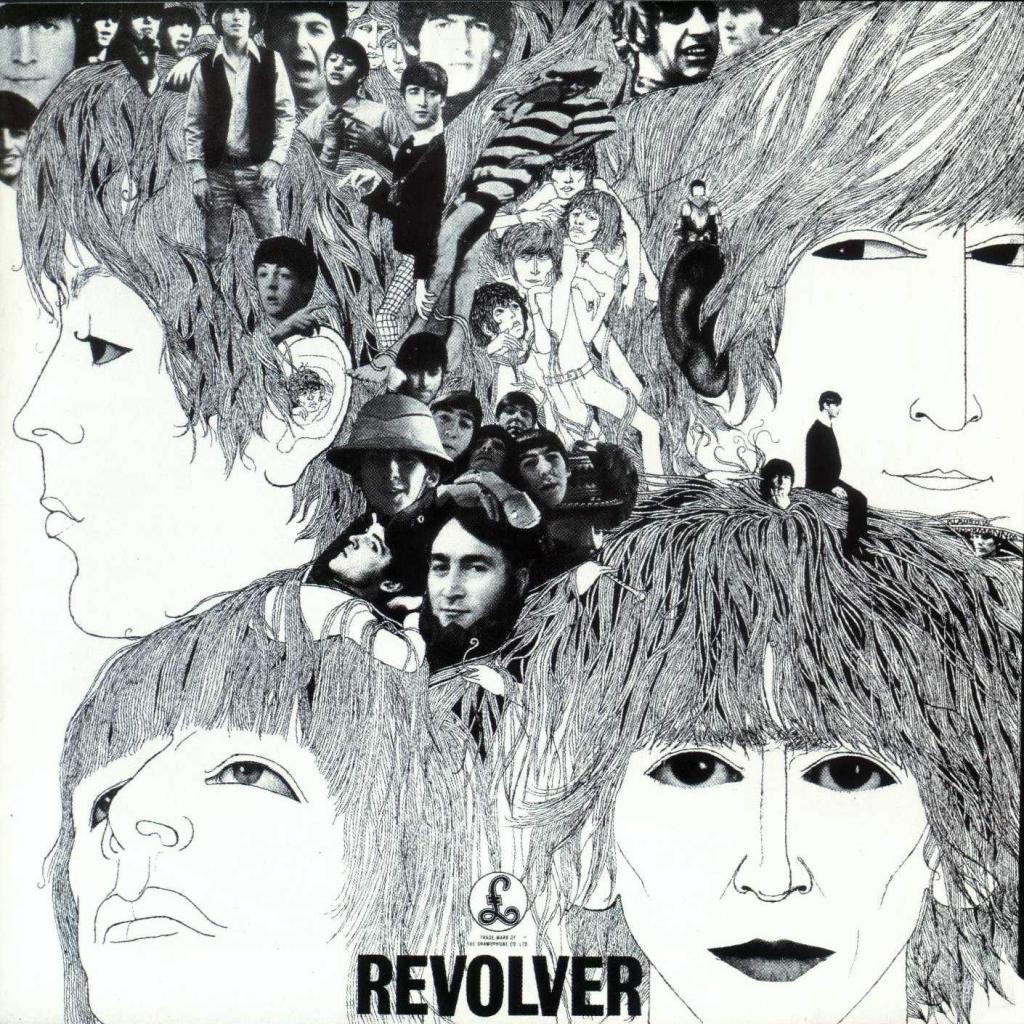

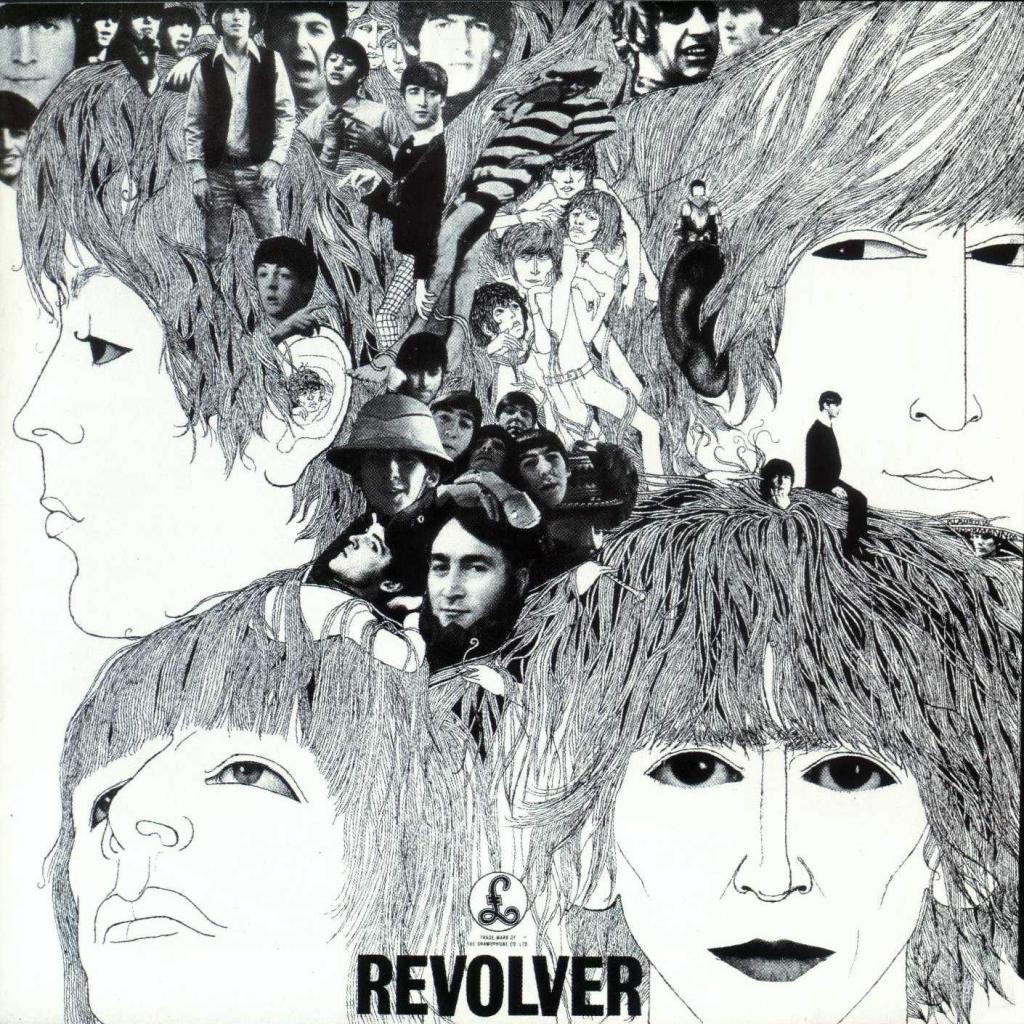

133. Love You To (Harrison, Revolver, 1966).

A lifetime is so short, a new one can't be bought. Quelli che preferiscono Revolver, forse non sono davvero beatlemani, forse non lo sono abbastanza. Forse la beatlemania gli sta passando, come un virus che comunque lascerà preziosi anticorpi. Uno dei motivi per cui preferiscono Revolver – non lo confesseranno mai, ma è così – è che è rapido e brutale, non fa prigionieri, sono due caricatori con sette pallottole l'una, vuoi il capolavoro dei Beatles? Pam pam pam pam pam pam pam, eccotelo. Poche menate, vuoi il pezzo un po' sperimentale di George? Pam, beccati Taxman, prova a trovarne uno migliore. Vuoi il pezzo coi violini? Pam, ecco Eleonor Rigby, dimmi se c'è di meglio. Vuoi John psichedelico e sincero? Pam, I'm Only Sleeping con l'assolo alla rovescia. E non sono passati neanche sei minuti ed è già girato un mezzo mondo di musica. Vuoi il richiamo dell'Oriente, vuoi il pezzo coi sitar? Sbrighiamo anche questa pratica. In tre minuti. Love You To dura tre minuti e c'è già tutta l'India che i Beatles potevano mettere su un disco. In seguito George Harrison si prenderà più tempo e più libertà, ma forse più in là di Love You To i Beatles non potevano andare. Chi preferisce Revolver forse ha semplicemente fretta: Within You Without You non finisce mai, The Inner Light non fa che ribadire cose già sentite. Love You To è il livello base, ecco, quelli che preferiscono Revolver non hanno più voglia o tempo per andare oltre. Restano in superficie. E ho notato questa cosa col tempo, che più invecchi e preferisci stare in superficie. Da giovane ti immergi, vuoi ascoltare le cose più strane, ti metti a litigare con i tuoi affetti più cari per un lato B. Invecchiando, ti accorgi che eri un coglione. Revolver è un capolavoro, ha tutto quello che gli serve, perché cercare altrove? La vita è così corta, e il nuovo modello non è in vendita.

132. Baby You're a Rich Man, Lennon-McCartney, lato B di All You Need Is Love.

Devono averci messo un po' a rendersene conto, ma verso la metà degli anni '60 erano diventati tutti ricchi, tutti Bella Gente. Quasi tutti. I Beatles avevano sfondato la porta, ed essendo stati i primi non avevano spuntato le condizioni migliori. Anzi avevano preso la loro buona dose di fregature, ma a quel punto potevano tutti permettersi il villino con sei stanze, la tv che cominciava addirittura a trasmettere film a colori, le sostanze sintetiche più alla moda, feste col caviale al buffet, il frigo-bar-mappamondo, e poi? Che ne faremo di tutti questi soldi? Certo, passarli tutti al governo non suona bene, e quindi cosa?

(E se arriva la rivoluzione? Perché, insomma, ne ha tutta l'aria. Gran cosa la rivoluzione, per carità, contateci... Ma di tutti i momenti in cui doveva scoppiare, proprio adesso che siamo appena diventati ricchi noi?)

Ogni canzone ha il suo mistero. Quando non ce l'ha il redattore trova un modo di inventarselo, qualcosa bisogna pur scrivere. Io per esempio vorrei tanto capire cosa credesse di fare John con quell'organo, il clavioline. Cioè aveva un criterio, stava provando qualche trucco indiano, o pestava solo tasti a caso per fare scena, confidando che in seguito avrebbero sepolto la traccia nel mix sotto quella di un pianoforte? Ma siccome non ci sono vere risposte, e in generale non sono gli arrangiamenti ad appassionare i lettori, il più delle volte si preferisce indagare sull'arcano mistero del destinatario: a chi è rivolta Baby You're a Rich Man? Chi è il nuovo ricco che ancora stenta a rendersene conto? Qualcuno che continua a intascarsi percentuali e ha pure il coraggio di lamentarsi?

Brian Epstein è l'obiettivo più gettonato, un po' perché sarebbe morto di lì a poco, un po' per riempire quel desolante spazio vuoto del fascicolo "canzoni dei Beatles in memoria del loro manager". Da qui la leggenda che Lennon alla fine della canzone si metta a cantare "Baby you're a rich fag jew", un ricco frocio ebreo. Una cosa che John avrebbe anche potuto fare mentre registrava i corsi su un multipiste verso la fine di un pezzo che sapeva già sarebbe andato in dissolvenza, con la stessa nonchalance con cui cazzeggiava con il clavioline. Resta il fatto che quel verso lì non c'è. Puoi sentirlo soltanto se prima te ne hanno parlato, è un'allucinazione uditiva come quel "fuck you like a superman" in coda ad A Day in the Life. La gente ci tiene a sapere a chi sta cantando John, come se quel che canta John debba sempre per forza avere un senso preciso e specifico, laddove da sempre lui programmaticamente aveva scelto l'ambiguità, e si riducesse a improvvisare le parole più spesso di quanto non gli capitasse di suonare note a caso su una tastiera.

Lennon sapeva da sempre che il senso di una canzone è nell'uso che ne fa l'ascoltatore, e non nell'origine più o meno aneddotica dell'ispirazione. Puoi cantare Baby you're a rich man all'amico terzomondista che dorme solo nei grand hotel; puoi cantarla a tutti i boomer che per in quegli anni stavano giocando alla rivoluzione in attesa di ereditare le sostanze del padre o almeno il posto; puoi cantarla a te stesso mentre ti domandi dove investire quel gruzzolo che in banca sgocciola tot spese al trimestre e certo, meglio avere problemi del genere, ma sono comunque problemi. Lennon probabilmente la cantava a sé stesso, ed è questo come sempre a renderlo convincente, mentre si specchia in una cornice che non riesce a prendere sul serio: davvero, che ne farò di questi soldi. Non che abbia importanza: il senso di una canzone sta nell'uso che se ne fa, e dal 2010 in poi Baby you're a rich man è la canzone che Fincher ha usato per i titoli di coda di The Social Network. Davvero come fare ad ascoltarla senza pensarci.

131 One After 909 (Lennon-McCartney Pubblicata nel 1970 in Let It Be, ma scritta più di dieci anni prima).

Move over once, move over twice. "Abbiamo sempre odiato quelle parole", disse Paul. "Non sono fantastiche?" A una delle canzoni più banali firmate Lennon-McCartney, un r'n'r senza infamia/lode, è capitata la sorte di diventare una specie di Leitmotiv della storia del gruppo, per il semplice fatto che la troviamo all'inizio e alla fine della storia: a fine anni Cinquanta, quando il giovane Lennon la mette insieme mescolando suggestioni rock and roll e dettagli della sua vita quotidiana (gli autobus di Liverpool); e a fine anni Sessanta, quando i Quattro la ritrovano come una diapositiva sbiadita nel baule del solaio, la rispolverano col non piccolo aiuto di Billy Preston e la includono nella scaletta del loro ultimo concerto. In mezzo ai due estremi, c'è quel giorno del 1963 in cui i Beatles freschi del successo di Please Please Me cercano di inciderla e tutto va storto: John se la prende con Ringo che sbaglia, con Paul che comincia senza plettro e poi si ferma, con George che sbagli assolo, e poi alla quarta take sbaglia anche lui. Le take sono state ricomposte su Anthology I, ottenendo così una versione completa della One After 909 del 1963, che i Beatles però non sono mai stati capaci di suonare dall'inizio alla fine. Eppure non sembra una canzone difficile. Può darsi che i Quattro sentissero inconsciamente che non era adatta. Eppure è solo un r'n'r; perché non avrebbe dovuto funzionare in Please Please Me o With the Beatles?

In apparenza è un problema di testo, che risulta non finito; forse è costruito su un gioco di parole che Lennon non riesce a spiegare. A quel punto viene messa in un cassetto e, quando viene tirata fuori sei anni dopo, l'incompletezza del testo non è più un problema, anzi è quasi una prova della genuinità del prodotto vintage. Ma più profondità credo che ci sia un problema con Elvis. One After 909 è la canzone più presleyana di tutto il repertorio Lennon-McCartney: è quasi una parodia, un genere che fino al 1966 non si sarebbero mai sognati di praticare. In particolare quel "move over once, move over twice", che è il punctum di tutta la canzone, è qualcosa di troppo presleyanamente teatrale per non imbarazzare un po' Lennon (c'è almeno un'intervista, che ovviamente non riesco più a trovare, in cui Lennon spiega che certe cose teatrali alla Presley avevano espressamente deciso di non farle: One After 909 è un brano che precede anche una scelta del genere).

Per saltar fuori dal cassetto il brano doveva aspettare il momento in cui i Beatles avessero cominciato a praticare la parodia, il che avviene più o meno da Sgt. Pepper in poi, ed è curioso che il disco che segna la momentanea eclissi del rock sia anche quello che contiene le prime parodie. Il ritorno del r'n'r è annunciato dal singolo Lady Madonna, un manifesto tributo a Fats Domino, e confermata dal brano di apertura del Disco Bianco, Back in the USSR, un Jerry Lee Lewis traslato in Russia coi cori alla Beach Boys così, a caso, per vedere l'effetto che fa. One After 909 diventa il passo successivo: i Beatles che prendono in giro i sé stessi teenager che cercavano di copiare Elvis con gli autobus di Liverpool al posto dei treni. Ma siccome la parodia di solito è un rovesciamento carnevalesco e consente al povero di invertire per un attimo le gerarchie, questi Quattro milionari a corto di ispirazione che si fanno aiutare da uno dei più grandi turnisti del mondo a prendere in giro quattro squattrinati teenager di Liverpool... non sono così divertenti. (Ciò non toglie che dal vivo spaccassero. Col freddo che doveva esserci. Non è così facile suonare le chitarre col vento addosso).

130. I Need You (George Harrison, Help!, 1965)

I Need You è quella classica canzone che credo tracci un solco tra chi ascolta i Beatles da anni e chi li conosce giusto per sentito ascoltare, e dopo qualche secondo di I Need You ti domanderà se per caso le casse non sono guaste, o gli auricolari hanno un problema – aspetta, forse è una demo, no? Cioè quella chitarra in ritardo l'hanno sistemata, no?

No.

"Vuoi dire che nel disco più venduto nel 1965 c'era una chitarra così palesemente in ritardo?"

Sì, era un esperimento di George con un pedale che alzava e abbassava il volume, voleva farci sentire gli accordi come se arrivassero da lontano.

"Guarda, credo di avere capito cosa intendeva fare questo George, e la trovo anche una cosa interessante, un po' da Brian Eno dieci anni prima, però è fastidiosa, capisci. Bisognava lavorarci di più, possibile che nel 1965 il gruppo più famoso del mondo non avesse il tempo o l'equipaggiamento per lavorarci di più?"

Beh forse lo possiamo dire noi dopo anni di ascolto di Brian Eno, ma in quel momento ad Abbey Road non è che ci fossero Brian Eno o Robert Fripp a dare consigli al giovane George. Nemmeno John e Paul abbondavano di consigli a George. Tieni poi conto che fino al 1965 questa cosa di essere il gruppo più famoso del mondo i Beatles la vissero come una specie di Grande Truffa, o meglio di Grande Rapina al Treno, ma non di quelle attentamente preparate in laboratorio, anzi, insomma quattro ragazzi di Liverpool entrano per caso nel caveau della musica pop e si accorgono che è aperto, i custodi si erano distratti. Per cui su ogni preoccupazione prevale l'entusiasmo e la fretta: bisogna portare via più tesori possibile. Così verso il 1965 poteva ancora succedere che George dicesse: qui ci voglio una chitarra così, e non ci fosse il tempo né l'esigenza di dirgli ehi, non sta suonando bene. Oggi siamo abituati ad ascoltare rapsodie rumoriste che nel 1965 avrebbero sconvolto l'ascoltatore più disinibito (che forse era proprio George Harrison): in compenso quel che combina George con il pedale del volume in I Need You oggi lo consideriamo un errore, un ritardo, qualcosa da rispedire al mittente. Ma a volte mi chiedo se quello che mi ha legato ai Beatles sin da subito non fu proprio questo aspetto: gli apparenti errori. Buffo perché uno dei motivi per cui i Beatles dovrebbero piacere alla gente è il fatto che siano facili da ascoltare, no? Beh sì e no.

Già negli anni Ottanta c'era un'idea molto precisa e radiofonica su come si dovessero arrangiare le canzoni (un'idea che oggi ci sorprende per quanto sia invecchiata male) e in mezzo ai campionamenti e alle batterie saturate, erano i Beatles a suonare non solo artigianali, ma in un certo senso dissonanti. Che era il motivo per cui poi da ragazzi ci si metteva ad ascoltare prima il punk, poi il postpunk meno intellettualoide, e l'indie, e in generale chiunque si ostinasse a difendere una certa idea di imperizia musicale. I Beatles però non è che abbiano mai suonato male apposta (almeno fino al Disco Bianco): quel che li rende alla fine più genuini è che loro non volevano davvero creare incidenti (almeno fino al Disco Bianco). I loro errori, e ne facevano tanti, sono gli errori genuini di qualcuno che sta cercando di imparare a suonare qualcosa che ancora nel 1962-1967 non stava suonando nessuno. Errori di esplorazione. Quel che sto cercando di dire è che non riesco neanche per un istante a immaginare George bullarsi, mentre pasticcia col pedale in I Need You, ed è solo questo alla fine che riscatta I Need You. Non voleva sfidare l'ascoltatore, non bluffava, non aveva ancora assunto quell'atteggiamento fottiti-sono-un-Beatle che lui stesso irriderà in Only a Northern Song. George stava semplicemente cercando di ottenere qualcosa di nuovo, di mai sentito, con gli strumenti che aveva a disposizione e col tempo che i colleghi gli concedevano. Il risultato non è proprio riuscito, ma anche questo è interessante: il fatto che nella nostra testa noi riusciamo per qualche modo a correggere le imperfezioni di I Need You. Capiamo quel che George voleva fare, e lo completiamo con la nostra immaginazione, dopodiché ci autocomplimentiamo per la nostra immaginazione e abbracciamo George che ci ha aiutato a salire un gradino più in alto di lui. Tutte queste cose si possono fare con le opere di tantissimi altri artisti, però in un modo o nell'altro è più facile descriverle quando le trovi in una canzoncina dei Beatles.

129. I Want to Tell You (Harrison, Revolver, 1966)

My head is filled with things to say... George è didascalico. Se la canzone è triste, la chitarra piange. Se il protagonista della canzone rischia di addormentarsi (Blue Jay Way), si dovrà addormentare anche l'ascoltatore. Se non sa cosa scrivere, ci scrive una canzone (Only a Northern Song). Se non riesce a trovare le parole, fingerà di non trovare nemmeno gli accordi: ed ecco I Want to Tell You. George deve ancora crescere come compositore, ma non avrà mai tanto spazio come su Revolver: tre pezzi su quattordici, più di un quinto del mazzo. Sono tre esperimenti. I Want to Tell You è solo apparentemente più convenzionale di Taxman e Love You To. L'idea portante è l'ineffabilità: ci sono cose che il protagonista non sa esprimere a parole, e anche in musica avrà bisogno di nuovi accordi (l'epico Mi7b9, che George inventa per l'occasione), di nuove note (le due ostinate che Paul suona al piano sono un'approssimazione inevitabile ma insoddisfacente: serve una frequenza diversa che gli strumenti occidentali non possono esprimere: serve la sapienza orientale, serve il sitar, la canzone ne è priva ma Paul con quel melisma finale te lo fa desiderare).

L'ineffabilità è un tema coerente con il personaggio che George ha impersonato fino a quel momento, sia nelle composizioni di Lennon-McCartney che nelle proprie (Don't Bother Me, If I Needed Someone): il "Quiet Beatle", il ragazzo di poche ma meditate parole che sta per assumere il ruolo di guru del gruppo, ma in I Want to Tell You ammette semplicemente di non sapere come esprimere i propri sentimenti davanti a una partner: oppure è appena tornato da un trip lisergico e non sa come spiegarsi. Le sostanze sono il leitmotiv degli ultimi quattro brani di Revolver, da Doctor Robert a Tomorrow Never Knows passando per l'euforica Got to Get You Into My Life, di cui I Want to Tell You diventa una specie di introduzione. Si indovina l'orecchio di Paul dietro la decisione di accostare in scaletta due canzoni che in qualche modo si riecheggiano.

128. Savoy Truffle (Harrison, The Beatles, 1968)

Lo sai che sei quello che mangi? E quindi attenzione ai dolci, ti svuotano i denti. Una canzone sulla carie, vi immaginate. Non è il contrappasso perfetto, per un gruppo costantemente tentato (e spesso vinto) dal pop più zuccherino? "Magari non lo senti adesso, ma quando il dolore ti taglierà, te ne accorgerai eccome. Madido di sudore, quando sarà troppo griderai". Harrison stesso non sembra inconsapevole che la sua filastrocca tratta da una scatola di cioccolatini può esser letta in senso metareferenziale, e di tutte le canzoni che poteva citare per completare un verso, sceglie esattamente quella che col suo saccarosio stava minando la dentina interna del gruppo. "Conosciamo tutti Obladì obladà, ma tu mi sai mostrare dove sei?" Davvero Paul, sai dirci dove sei? Sei sicuro che sei ancora nel gruppo? Non è che hai già cominciato una carriera da cioccolataio solista, e nemmeno te ne sei accorto? Siamo ancora i tuoi colleghi o siamo i tuoi turnisti? Per quanto sapesse essere molto franco, se voleva (anche nelle canzoni), stavolta forse George non voleva. Nascose le sue riflessioni in una scatola di cioccolatini, dove soltanto qualcuno molto goloso l'avrebbe trovata.

Oppure sovrainterpreto. Magari è vero quello che racconta George, e la canzone è solo uno scherzo ispirato alla devastata cavità orale di Eric Clapton, che di tutte le dipendenze disponibili in quel periodo aveva pure quella da caramelle – del resto tutti questi Nuovi Ricchi alla fine sono solo ragazzini a cui nessuna mamma può più controllare lo stipo più alto della credenza. Insomma i Beatles nel 1968 si erano stancati delle solite canzoni d'amore e anche il pubblico si era parzialmente stancato di ascoltarle. A quel punto avrebbero potuto diventare visionari, surrealisti, politici, esistenziali, e non è che ci provarono, ma la facilità con cui si riempie una pagina di frasi d'amore qualsiasi e si riesce comunque a produrre un testo sensato era perduta per sempre. A un certo punto insomma sembrava normale che nel momento di trovare un testo per una canzone, George si risolvesse a riempire una paginetta con nomi di cioccolatini veri o falsi. Magari era il testo provvisorio, come "Scrambled Eggs" per Yesterday, e questo ce la dice lunga perché appena tre anni prima i Beatles non avrebbero mai inciso davvero una canzone sulle uova strapazzate, mentre quella sui truffles savoiardi passò tranquillamente il controllo qualità Lennon-McCartney, che pure nei confronti dei prodotti harrisoniani restava abbastanza severo.

È quell'estetica del non finito, che i Beatles sposano consapevolmente verso la fine del 1967 da cui deriva, per esempio, che dopo cinque mesi di lavorazione il Disco Bianco somigli più a un demo di Please Please Me che fu registrato in una sera. È anche il motivo per cui Harrison decise di comprimere e distorcere il suono della sezione di fiati, che George Martin pure trovava fantastico: una mossa così azzardata che prima di far sentire il risultato ai musicisti, Harrison si scusò personalmente con loro. E in effetti è proprio quel suono stridente e squillante assieme il punctum di un pezzo rock che nel carosello variopinto del Disco Bianco rischierebbe di passare inosservato. Harrison insomma aveva capito Battiato, molto prima che Battiato scrivesse: "gli orchestrali sono uguali in tutto il mondo, simili ai segnali orario delle radio". Un suono meraviglioso è come un cioccolatino ben fatto, assomiglia a miliardi di altri cioccolatini ben fatti. Harrison non voleva andare giù liscio come un cioccolatino, e ci è riuscito, non solo stavolta.

A proposito, vi rendete conto di dove siamo? Il prossimo brano è il #127, il che non significa niente, tranne che avevamo cominciato dal #254, e quindi... siamo a metà. Savoy Truffle e Being for the Benefit sono il punto mediano della produzione dei Beatles, il che è abbastanza buffo (sono tutto tranne due brani 'medi'). Tra le tante considerazioni che si potrebbero fare, avete notato quanti pezzi di George troviamo anche a questa altezza? Oggi sei su quindici, sono proprio tanti. E sapete quanti pezzi di George incontreremo da oggi in poi, fino al #1?

Sette.

127. Being for the Benefit of Mr. Kite! (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).

E stanotte Harry il cavallo danzerà il valzer. Di tutti i salti dai quattro ai tre quarti, che sono uno stilema tipico di John Lennon (un chitarrista ritmico con un ben strano senso del ritmo), quello centrale di Being for the Benefit è il meno sorprendente, il più didascalico: il testo dice che c'è un cavallo che balla il valzer, quindi vai col valzer, siamo i Beatles, no? Queste cose le facciamo. È un siparietto perfetto per quel mago degli effetti artigianali che era George Martin, qui all'organo ad acqua. Ma insomma anche l'eversione dal 4/4 a questo punto è un numero di varietà: non ti sorprende in coda a un ragionamento come in We Can Work It Out, non ti spezza le gambe come il disarmante ritornello di She Said She Said, non ti manda in confusione come la strofa di All You Need Is Love, non ti tiene sulle corde come la schizofrenia di Happiness is a Warm Gun.

Being for the Benefit vola più bassa, è 100% John ma è un John che prova a lavorare come Paul, allontanandosi da sé stesso, nascondendosi nelle suppellettili (in questo caso il manifesto di un circo), anche solo per dimostrare che se vuole ne è capace. È un tipico bozzetto alla Sgt. Pepper, anzi il più tipico di tutti: messo in posizione strategica, a metà show, ribadisce quell'aspetto teatrale-circense che dopo i primi due brani si era attenuato molto, per non dire del tutto. Il quale Sgt. Pepper's, almeno a mio avviso, prima di diventare il capolavoro che tutti decisero che doveva essere, era per Paul e John un passo laterale, dopo tanti passi avanti: un modo per scrollarsi dalle spalle l'etichetta sempre più pesante di band più famosa del mondo. Proviamo a scrivere canzoni come se non fossimo noi, come se fossimo ancora un complessino di stronzi, anzi una banda di paese che si arrangia sui chioschi al sabato pomeriggio. Che dire: funzionò.

A volte per sbloccarti devi immaginare di essere qualcun altro con meno pretese; è un suggerimento che farei a tutti se fossi qualcuno da cui tutti si aspettassero un suggerimento. Lennon ha scritto molti pezzi migliori di Being, ma io sono contento che l'abbia scritta, sono sempre abbastanza felice di ascoltarla, specie quando deve ripassare ai quattro quarti e fa: tatatatà-tatan! The band begins at 10 to 6.

È il primo brano di Sgt. Pepper che incontriamo risalendo la classifica, e come sapete siamo già a metà. Insomma sembra chiaro che Sgt. Pepper sia il disco migliore dei Beatles, ovvero quello che sommando tutte le posizioni dei brani e dividendo per il numero dei brani restituisce la media inferiore, no? E invece no. E quale disco osa essere migliore di Sgt. Pepper? Eh eh, non solo un disco. Più di uno. Eresia, lo so, ma è così.

126. Do You Want to Know a Secret (Lennon-McCartney ma la canta Harrison in Please Please Me, 1963).

E quindi siamo arrivati a metà – il che significa che stiamo smettendo di chiederci "come mai questa così in basso?" e sempre più ci domanderemo "che ci fa questa così in alto?" Do You Want to Know a Secret, per esempio, cosa ci fa qui? Tra l'altro sopra tre composizioni veramente interessanti di George Harrison, cosa ci fa questo lato B che è il primo tentativo di George alla voce solista, su una leziosa progressione I-III-II-V di casa Lennon più che McCartney? Non sarà di nuovo uno di quei casi in cui l'aneddotica vince sul mero interesse musicale, ovvero: non sarà uno dei casi in cui una canzone meno interessante di altre ci resta in mente per la storia che racconta, o che in teoria dovrebbe raccontare? A un certo punto qualcuno ha deciso che Do You Want to Know a Secret parlasse del matrimonio di Lennon con Cynthia, questa cosa ha avuto un certo seguito e da lì in poi la canzone è diventata più importante di altre. In effetti l'ipotesi spiegava tante cose: anche il fatto che la cantasse George poteva essere un tentativo di allontanare da sé una confessione troppo imbarazzante. E il cantato su quel bridge solitario (e poco convincente, secondo me: una delle cose più acerbe mai prodotte della coppia Lennon-McCartney) poteva alludere alla gravidanza di Cynthia: "I know the secret from a week or two". Insomma ha tutto un senso.

Ma è poco credibile. Nessuno parlava di matrimoni riparatori nelle canzoni del 1963. Di sicuro non i Beatles agli esordi. Lennon e McCartney non parlavano di sé stessi nelle loro canzoni, ci avrebbero messo anni di pratica per capire come si fa. In quel momento stavano semplicemente montando su progressioni prese da altre canzoni d'amore frasi tratte da altre canzoni d'amore, o film, sperando che il patchwork finale funzionasse: e spesso funzionava, anche perché la materia prima era buona e coerente. Solo a volte venivano introdotte spezie un po' esotiche o incongrue, per esempio le frasi Do You Want to Know a Secret / do you promise not to tell sono prese di pacca da un brano di Biancaneve e i Sette Nani. Che poi inconsciamente John stesse riflettendo sui suoi sentimenti per Cynthia, ci può stare. Che a un certo punto le abbia detto che l'aveva scritta per lei, anche. Ma vuoi conoscere un segreto? John parla solo di sé stesso.

125. Yes It Is (Lennon-McCarney, lato B del singolo Ticket to Ride, 1965).

Ma che roba è. Anche chi ama i Beatles, non necessariamente li ascolta tutti i giorni o conosce tutti i pezzi a memoria. Ce ne sono alcuni che fatalmente spariscono sotto il radar – molto spesso i lati B dei singoli, se non hanno un titolo bizzarro o una storia strana dopo un po' te li dimentichi. Poi un giorno la funzione shuffle te li mette davanti e mio dio, ma cos'è questa cosa? Sono i Beatles, sul serio? Hanno fatto anche questa? Ma è stranissima! E beh, è un'emozione, è come se all'improvviso avessero mandato fuori un inedito. (Sul lato B di Ticket to Ride, quindi prima di cedere al mccartneysmo di Yesterday c'è stato almeno un caso in cui uscì un singolo con un pezzo di Lennon su entrambi i lati).

Yes It Is è il classico pezzo che puoi snobbare per vent'anni, tanto lo capisci dal titolo che è il classico riempitivo del periodo in bianco e nero. Poi un giorno lo riascolti e non ci credi. Ovvero, sì, non può essere che una canzone del periodo in bianco e nero, i Beatles post-Revolver a colori aumenteranno il campo delle possibilità musicali, ma certe cose smetteranno del tutto di farle: niente più teenpop, soprattutto, e Yes It Is è ancora una distortissima, drogata idea di teenpop. Non ti vestire di rosso stanotte. Lo fanno apposta a steccare i cori qua e là, è un correlativo oggettivo del falso affetto del cantante che ammette alla sua partner di rimpiangere ancora la Signora in Rosso, di provare addirittura dell'orgoglio per lei... o è una certa noncuranza tipica dei lati B? Fa l'effetto di certe lenti deformanti su una foto in bianco e nero. George ancora in fissa col pedale di I Need You (il brano fu inciso lo stesso giorno) è decisivo nel creare una nebulosa cacofonia diversa ma non meno frastornante di quella di Blue Jay Way.

Un frammento del secondo volume di Anthology ci aiuta a capire, o almeno a inserire Yes It Is in una storia del Lennon confidenziale, in un punto mediano tra This Boy e Julia. John forse ha capito che anche la fragilità può essere esibita in una canzone, John forse vorrebbe già incidere un brano sottovoce, ma è pur sempre John e non ne ha il coraggio: quando arriva al bridge si burla di sé stesso, canta in falsetto e lì il frammento sfuma sulla versione finale, come fanno a volte gli archeologi quando restaurano un pezzo antico. E così abbiamo una nuova ipotesi sulle armonie: servono a questi maschietti per sentirsi meno soli, per farsi forza l'un l'altro, e non è un problema se uno dei tre stona, meglio stonare che farsi sorprendere soli con gli occhi lucidi. Che altro posso dire di questa canzone assurda? Che è probabilmente quello che succede quando riempi Lennon di pasticche, gli fai mandare giù due calici di bianco e poi gli rimetti sul naso gli occhiali e gli dici, ehi Mr Burt, si sente bene adesso? Perché un attimo fa credeva di essere John Lennon, ora stai bene? Ora per favore ci può scrivere la canzone per il lato B, maestro Burt Bacharach? Eh? Cosa? Ma io non sono... Boh vabbe', proviamo questa.

124. Doctor Robert (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)

In un disco pieno di trovate come Revolver, Doctor Robert rischia di passare inosservata ed è un peccato. Una trovata a dire il vero c'è anche qui, e se può sembrare meno interessante è soltanto perché era già stata adoperata poche settimane prima in Paperback Writer: il bridge barocco, come altrimenti definirlo. L'irruzione di un coro vagamente riconducibile a uno stilema di musica classica, nel bel mezzo di un solido pezzo rock. Qualcosa che i Beatles avevano provato timidamente a suggerire con We Can Work It Out, incontrando un successo superiore alle aspettative (non era previsto che il brano funzionasse in radio meglio dell'altro brano del singolo, Day Tripper), e che stava diventando rapidamente un marchio di fabbrica. Ancora oggi è uno dei tre o quattro stilemi che ogni ascoltatore istintivamente associa ai Beatles – quel classico momento in cui la banda si ferma e partono i cori – ed è buffo perché i Quattro se ne stancarono veramente molto presto: Paperback Writer fu l'apoteosi, ma in Doctor Robert abbiamo già la sensazione che sia una scelta pigra, già sentita. Anche se da un punto di vista didascalico ha più senso qui, dove può rappresentare l'irruzione della molecola di sintesi nel sistema nervoso del paziente, come un soffitto che si spalanca per rivelare un coro angelico: well, well, well, you're feeling fine. Tutto però nel tempo di otto battute, perché siamo pur sempre quel capolavoro di mezz'ora che Revolver e qualsiasi numero per quanto geniale dopo uno o due minuti deve lasciare la scena. E poi alla fine non è il senso delle pillole, il rendere parcellizzabile il Nirvana? Sedici battute in cielo e poi sei di nuovo coi piedi per terra mentre canti "doctor Robert!

Doctor Robert non è la solita canzone d'amore, ma nemmeno è ascrivibile a quel bozzettismo crepuscolare che Paul stava iniziando a imporre al gruppo con Eleonor Rigby: personaggi mediocri in contesti piccolo-borghesi, un trend che proseguirà in She's Leaving Home e When I'm 64 e contagerà fatalmente i Kinks. Il dottor Robert non c'entra niente con questa gente: forse è un dottore californiano molto amato dal jet-set perché ha la prescrizione facile. Forse. (Oppure invece lavora per la mutua, la "National Health". Non è chiaro, è pur sempre un testo dei Beatles). Ma è comunque un tentativo non banale di guardarsi un po' attorno senza fingere di aggirarsi ancora per i sobborghi del Merseyside; dopotutto se il tuo quotidiano ormai è popolato di spacciatori di pillole (o avvocati fiscalisti come in Taxman) non è più sincero parlare di quelli? Alla voce sincerità rileviamo anche il fatto che l'ironia di Lennon qui non senta nessuna necessità di graffiare: non sembra che il Dottore stia facendo nulla di male dopotutto; e qui per la prima volta, e forse per l'unica, dobbiamo ammettere che Mick Jagger aveva saputo inquadrare con un più cinico realismo la questione anfetamine in Mother's Little Helper, segnalando che anche i piccoli borghesi crepuscolari nelle loro piccole case dei sobborghi stanno mandando giù pillole peggio delle rockstar. John è più blando. Abbiamo già notato quanto peso assumano le sostanze nell'ultimo quarto d'ora di Revolver: Doctor Robert prescrive le pillole, George in I Want to Tell You è lisergicamente perplesso, Paul in Got to Get You Into My Life vota la sua vita alla cannabis (o almeno è quello che racconterà più tardi), John in Tomorrow Never Knows è già nel nirvana. Per cui insomma se qualcuno si fosse chiesto di cosa avrebbero cantato i Beatles quando avessero smesso con le solite canzoni d'amore, beh, la risposta sembrava abbastanza chiara. Ma non sarebbe durato (e meno male, più ossessivo dell'amore nelle canzoni c'è solo la droga).

123. It's All Too Much (Harrison, Yellow Submarine, 1968).

È tutto troppo. In effetti una cosa interessante dell'LSD è che di solito dopo un po' la gente smette da sola. È una droga impegnativa. Richiede di essere già di buon umore, ovvero non nella situazione in cui la gente ha l'impulso di drogarsi. Non è semplice da gestire, devi stare lontano dai volanti e dalle finestre aperte. Ma anche nella situazione ottimale, alla fine si tratta di un congegno rivelatorio e non è che hai sempre voglia di sperimentare rivelazioni, ogni tanto sì ma pochi aneddoti sui Beatles lasciano perplessi come la storia di John che ne assumeva tutti i giorni. Tutti i santi giorni per due anni, e poi a un certo punto decise di smettere perché faceva troppi bad trip. E se n'è accorto dopo due anni? Boh. George aveva già smesso da un pezzo, non prima di avere avuto alcune intuizioni sulla vanità dell'io che la meditazione trascendentale avrebbe platealmente confermato. It's All Too Much si lascia anche leggere come un addio di George all'acido, ma non è il motivo per cui al primo ascolto di solito ci fa balzare dalla sedia. Il motivo di solito è la chitarra. Sembra incisa l'altro ieri – mmmno, diciamo che sembra incisa in un garage negli anni '90. Cosa stava succedendo?

Non è molto chiaro, non si è mai capito cosa avessero realmente intenzione di registrare i Beatles agli studi De Lane Lea. Era forse dai tempi di Can't Buy Me Love che non lavoravano nei familiari ambienti di Abbey Road, e a quel tempo erano stati costretti dalla logistica, erano sempre in tour. Invece It's All Too Much sembra l'esperimento estemporaneo di chi ha molto tempo da perdere. Sgt. Pepper era appena uscito, e alla presentazione Jimi Hendrix and the Experience avevano sconvolto il pubblico con una cover distorta del brano di apertura (qui sotto la ricostruzione, nell'unica scena che valga la pena guardare di questo film). Ecco, It's All Too Much sembra incisa di corsa da qualcuno che sia appena uscito dalla festa gridando wow, ma hai sentito quella chitarra, sbraaaaaan! Voglio anch'io suonare una chitarra così. E per quanto si legga un po' dappertutto che quel tizio dovrebbe essere George Harrison, George stesso almeno una volta ha ammesso che avrebbe invece potuto essere Paul McCartney. Se ci pensate ha perfettamente senso: tutti i pezzi di chitarra più chiassosi e feedbackanti da Helter Skelter a Revolution non sono mai responsabilità sua. Invece giocare a fare l'Hendrix bianco, è proprio la reazione che ci aspetteremmo da Paul dopo aver ascoltato Hendrix. Lennon suona un basso semplice, Ringo ci dà dentro ma questi pezzi infiniti, che qualsiasi altro batterista adorerebbe, non sono i suoi più congeniali: lui dopo un po' si annoia.

It's All Too Much potrebbe anche essere la risposta alla domanda: bello Sgt. Pepper, ma dov'è finito il rock? Dopo le prime sedici battute del primo brano è come se scompaia, irriso dagli ottoni e dai violini e dai sitar e da tutti gli altri ammenicoli. Quel rock che ancora traboccava da Revolver, nel 1967 sembra ormai ai margini della tavolozza. Ecco dov'era: si era rifugiato in It's All Too Much. È un modo di vederla, ma può anche significare che i Beatles sono a un punto di svolta: con Hendrix e coi Cream il rock rischia diventare "too much", troppo duro per restare mainstream. Bisogna scegliere, o il rock o i soldi veri. Magical Mystery Tour (da cui It's All Too Much fu scartata, se fu anche solo presa in considerazione) avrebbe indicato molto chiaramente quale via era stata scelta, anche se ci sarebbe stato tempo per i ripensamenti.

Il verso più famoso del brano "Mostrami tutto quello che c'è da vedere, e riportami a casa per l'ora del tè" è quanto di più harrisoniano si possa immaginare. In effetti l'idea che tutto quello che stava succedendo là fuori in quegli anni si potesse sperimentare entro il tardo pomeriggio aveva già ricevuto una definizione nel lessico beatle: non erano i day tripper, i turisti della rivoluzione? E a quel punto l'ambiguità si specchia in sé stessa come in un caleidoscopio: Harrison sta riconoscendo in sé stesso un day tripper? Sta ammettendo di non poter reggere tutto il nuovo in una volta sola. Qualsiasi senso avesse la canzone al culmine del 1967, senz'altro doveva essere cambiato un anno e mezzo dopo, quando alla fine il pubblico poté sentirla (e guardarla, in Yellow Submarine). A quel punto i Beatles non avevano rinnegato soltanto l'LSD, la psichedelia, il rock più duro e distorto. Dopo un po' tutto fatalmente diventava troppo.

Quando si tratta di incrociare il parere dei critici It's All Too Much è una delle canzoni con lo spettro più alto tra i pareri positivi e negativi – per Time Out sta al trentunesimo posto, Rolling Stone e NME non la considerano nei primi cento. È il brano di George Harrison preferito da molti ascoltatori di George Harrison di non stretta osservanza beatlesiana; per qualche anno fu nel repertorio dei Grateful Dead cui calzava come un guanto sformato dal tempo e dall'uso. Quanto a George, in seguito disse che non gli dispiaceva, ma non sapeva perdonarsi di aver lasciato che ci suonassero sopra gli ottoni. La canzone non è neanche male, ma ah, quegli ottoni.

122. Money (That's What I Want) (Janie Bradford / Berry Gordy, incisa in With the Beatles, 1963)

“C'è chi dice, ma i Beatles erano antimaterialisti. Questo è solo un grande mito. Io e John ci sedevamo dicendoci, letteralmente: Adesso scriviamo una piscina". Quando lasciò pubblicare questa cosa sul Rolling Stone (era il 1990), Paul McCartney doveva ancora giustificarsi perché si faceva sponsorizzare un tour dalla Visa. Perché c'è stato un periodo in cui i musicisti si vergognavano dei soldi che facevano, ve lo ricordate? Più o meno tra il 1968 e il 2000 c'è stato un periodo in cui gli artisti, in particolare quelli che avevano lavorato duro per anni per ottenere un po' di successo dovevano poi passare una parte considerevole del loro tempo a difendersi dall'accusa di essersi "venduti" (un'accusa che veniva loro rivolta in particolare da chi comprava i loro dischi, sì, il consumismo al suo apice veniva vissuto con molta ipocrisia). Una che comincia a essere difficile da comprendere oggi, quando sul vassoio sono rimaste soltanto le briciole, nell'era dello swag in cui qualsiasi rapper con le pezze al culo deve fingere di averle firmate Versace; era difficile anche nel 1963, quando la torta era ancora tutta da tagliare e i Beatles letteralmente urlavano: adesso dammi i soldi! mucchi di soldi! è tutto quello che voglio! No, non l'avevano scritta loro, ma lo senti che ci stavano davvero credendo. Il vostro amore non ci paga le bollette, adesso dateci i soldi!

Il capitalismo è la vera musa dei Beatles '63. Non c'è una sola ragazza che si agiti nelle loro canzoni che non sia che una figura mortale dell'unica vera dea riverita dai Quattro: la Fortuna. Non c'è nulla come sentirla girare dalla tua parte, dopo anni di umiliazioni. E non c'è conflitto interiore, non c'è vergogna, non c'è nessun dispositivo morale che impedisca loro di gioire per i soldi che stanno facendo (così velocemente che non li hanno ancora visti, e non sanno nemmeno chi li sta spendendo per loro). Arricchirsi è la rivoluzione, perché dovrebbero vergognarsene? Anzi. Money potrebbe essere il primo brano dei Beatles non ad argomento amoroso, e malgrado non sia firmata da Lennon e McCartney, sembra il più sincero del loro repertorio di allora. È un rock'n'roll rallentato (già nella versione di partenza, di Barrett Strong) particolarmente congeniale a Lennon a cui è chiesto di replicare l'exploit di Twist and Shout: terminare l'album con il sacrificio delle proprie corde vocali. Lennon non si tira indietro e Money diventa uno degli esempi più felici del sentimento panico con cui i Beatles si lasciano possedere dalle energie del r'n'r: specie nel finale, dove urlano come atleti sotto la doccia. Dammi i soldi! Troppo sfacciati? Poche settimane dopo Paul avrebbe sentito l'esigenza di puntualizzare con Can't Buy Me Love che no, tecnicamente i soldi non fanno la felicità. Non convinse nessuno – anzi, cosa c'è di più swag di cominciare un disco cantando: ti comprerò anelli di diamanti, amica, se questo ti fa stare bene? Per quanto l'incisione di Money non sia impeccabile (chitarra e pianoforte non sembrano troppo accordati tra loro) questa è quasi la cover beatlesiana più apprezzata in assoluto – nella classifica generale è la seconda. Esatto, da qui in su troveremo un solo brano non originale. Avete già capito quale.

121. Sun King (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)

La prendo un po' da lontano, dunque, come forse sapete io vivo in una zona periferica che però per qualche motivo ha deciso di calamitare l'attenzione dei giornalisti, per cui non si perde un'emergenza: terremoti, alluvioni, babygang, meteoriti, e indovinate qual è il primo posto in Emilia dov'è arrivato il coronavirus. Davvero sembra che lo facciamo apposta, comunque eccomi a casa per una settimana, poi per due, e a un certo punto piuttosto di correggere temi mi sono detto: facciamoci una playlist sulle malattie infettive. Ecco, salvo che i cantanti hanno pochissimo da dire sulle malattie, di solito le usano soltanto come metafore per l'amore o per la droga. Canzoni in cui qualcuno ha davvero la febbre, dove la febbre non è una metafora di questo o di quello, me ne vengono in mente pochissime, ma una delle prime che mi viene in mente è Cold Turkey. Che forse è un'intossicazione alimentare e forse è una crisi d'astinenza dall'eroina; forse Lennon aveva paura di parlare dell'eroina in un brano dei Beatles (infatti Paul la rifiutò) e s'inventò la storia sull'intossicazione alimentare; forse Lennon pensava che non sarebbe mai riuscito a vendere una canzone sull'intossicazione alimentare e quindi raccontò in giro che era una canzone sull'eroina. Sia come sia, Cold Turkey è veramente una canzone sullo stare male. Funziona, ti fa sentire il dolore. È anche il motivo per cui non ti viene voglia di sentirla spesso (e Paul preferiva non sentirla proprio). Una caratteristica davvero specifica di Lennon è la schiettezza con cui riesce a comunicarti le sue emozioni/sensazioni, anche le meno socializzabili. Le parole non sono sempre sincere, ma i sentimenti sono radiografati e riprodotti senza nessuna pietà. In You Can't Do That e Run For Your Life tu senti la gelosia, in I'm Only Sleeping senti l'accidia, in I'm So Tired l'ansia da insonnia, e in Sun King, cosa senti in Sun King?

Niente. Non senti niente.

Questa è una canzone sull'eroina.

Dovessi fare una playlist sull'eroina invece avrei solo l'imbarazzo della scelta, vero? Ma in realtà se ci fai caso sono quasi tutte concentrate sui preliminari e sui postumi e su quel disastro che sono gli effetti collaterali individuali e sociali. Così se volessi trovare una canzone che parli esclusivamente della beatitudine da oppiacei, ancora una volta finirei per chiedere a Lennon. Lui non poteva negarci l'evidenza: prima e dopo l'ero è un casino, ma durante si sta bene. Sun King galleggia sul vuoto e se ne frega, non ha niente da dirti che non sia tantopaparazzi miamore chichaferriparasol. Tutti sono felici, tutti stanno ridendo, ecco qui Re Sole, ciao Luigi accomodati su un cuscino, siamo tremila chilometri sopra i tuoi problemi fistolari, l'atterraggio è previsto tra milioni di anni. No, in realtà tra un minuto parte Mean Mr Mustard (i tempi si sono fatti serrati come ai tempi di Revolver, ogni storia per quanto delirante non può superare i due minuti), ma se ci concentriamo io e te secondo me in questo minuto possiamo farlo durare un milione di anni. Proviamo.

Sun King è il primo vero brano che incontriamo tra quelli che compongono il medley finale di Abbey Road. Non è che mi aspettassi qualcosa di diverso – è un brano opaco, e soffre la vicinanza con un'altra creazione lennoniana ed eterea, Because – però a riascoltarla è comunque una composizione affascinante, e tra l'altro una prova di quanto potevano ancora essere affiatati quei Quattro quando finalmente si decidevano a registrare qualcosa. Anche un'inezia, un piccolo delirio con parole a caso, si svela una struttura mirabile dove il contributo misurato di ogni musicista si incastra alla perfezione. Il basso che rimbalza sull'ottava, le chitarre che arpeggiano e fraseggiano in perfetta sincronia, le percussioni accarezzate da Ringo, l'organo e i cori armonizzati, hai la sensazione che possa durare davvero per sempre, e invece no: è già finito.

(Provate ad ascoltare la playlist di questa puntata senza avvertire, alla fine, la necessità fisica di completare l'ascolto con Mean Mr Mustard. Una cosa molto pavloviana).

La playlist su Spotify

135. Blue Jay Way (Harrison, Magical Mystery Tour, 1967).

C'è un nebbione sopra L.A... Derek Taylor, dove sei?

L'unica canzone dei Beatles ambientata in California parla di nebbia. L'unica canzone dei Beatles che parla di nebbia è ambientata in California. George Harrison veniva dal Merseyside e doveva atterrare sulla West Coast per trovare la nebbia interessante. Era arrivato per assistere a uno show di Ravi Shankar, approfondire la meditazione trascendentale, dare un'occhiata a questo nuovo milieu hippy che sembrava promettente e badare a certi suoi affari, da ometto adulto quale stava diventando. Ma doveva anche aspettare Derek Taylor, che arrivava con un altro aereo e facilmente nel labirinto della Sun Valley si sarebbe perso. Per fortuna nell'albergo c'era un organo, lo strumento che George non sapeva suonare e proprio per questo usava per comporre, e così, per combattere il jet lag, George improvvisò una canzone di argomento occidentale su una progressione indiana. Una canzone sulla noia, ha scritto qualcuno, e in effetti è un altro esempio di performatività: come Good Day Sunshine e Here Comes the Sun incarnano due giorni di sole, Blue Jay Way è nebbia e angoscia e rischio di addormentarsi: non ci crederesti mai che dura soltanto tre minuti. Sarà perché uno su tre George lo trascorre a ripetere please, don't be long e tu potresti risvegliarti all'improvviso e non sapere se sono passati secondi, ore, secoli.

(Brian Epstein non ha mai fatto in tempo ad ascoltarla. Hanno iniziato a lavorarci in quel settembre, lui è rimasto in agosto).

In Magical Mystery Tour George la canta seduto per terra, su una tastiera disegnata coi gessetti che è una delle idee più carine del film, finché dalla nebbia non emerge il pullman e potrebbe investirlo, ma George si riscuote in tempo per raggiungere i compagni sul veicolo. Uno si domanda quanto George e John abbiano preso sul serio il Magical Mystery Tour: se per loro non si trattasse semplicemente di una goliardata, un modo di tenere occupato Paul e prendere tempo, mentre decidevano che fare delle loro vite adulte e se non fosse il caso di trovarsi un nuovo manager. Certo, sia Walrus che Blue Jay Way sembrano pezzi ambiziosi. Ma, ecco, potrebbero anche essere degli scherzi riusciti particolarmente bene. Perché in fondo la macchina era ancora perfettamente rodata (anche se Brian era sceso), ormai con George Martin si capivano al volo e riuscivano a dar forma anche alle cose più vaghe, ectoplasmiche. Prendi Blue Jay Way: musicalmente non è poi molto lontana da Within You Without You. Anche l'arrangiamento è tutto tranne una cosa buttata lì: ci si sono messi d'impegno, c'è un'orchestrazione, ci sono trovate tutt'altro che banali, c'è Ringo in primo piano che ci mette l'anima. E però Within You era un pezzo sulla meditazione trascendentale, Blue Jay Way una filastrocca sulla fatica di rimanere svegli mentre si aspettano gli amici.

|

| Brian Epstein (Box of Pin-Ups), 1965 © David Bailey |

George non aveva sempre voglia di prendersi sul serio. Con poca fatica avrebbe potuto cambiare due strofe e fare di BJW una canzone seria, magari mantenendo il vero "my friends have lost their way" per esprimere la profonda delusione sperimentata proprio in California nei giorni successivi, di fronte a una scena alternativa molto più materialista e opaca di come gliel'avevano venduta. In effetti c'è chi alla ricerca di profondità nei testi di George, la trova persino nel mantra Please don't be long, che secondo un tipico gioco di parole lennoniano potrebbe anche leggersi Please don't belong, "per favore, non appartenere". D'altro canto, è proprio quando tutti si aspettano da te parole di saggezza che ti viene voglia di scrivere di banalissimi fatti tuoi, e in questo se volete possiamo trovare il senso profondo di Blue Jay Way: il passo indietro di George, prima di diventare definitivamente il guru di una generazione che sembrava averne un disperato bisogno.

In Regno Unito l'ultimo lunedì d'agosto è festivo. Sabato Brian nel suo cottage in Sussex si annoiava; aspettava un gruppo di amici che si era perso (secondo Philip Norman erano ragazzi forniti da un'agenzia specifica). Alla fine arrivarono, ma lui si era già messo in macchina per Londra, un po' ubriaco. I suoi collaboratori lo sentirono il giorno dopo, aveva la voce un po' sfatta ma sembrava tranquillo. Lunedì lo trovarono nella sua camera, chiusa dall'interno. Troppi barbiturici per dormire. Please don't you be very long, or I may be asleep.

134. Another Girl (Lennon-McCartney, Help!, 1965)

Col tempo scopri che è più facile tollerare il maschilismo lennoniano di Run for Your Life che con quello pragmatico e socialmente più presentabile di Another Girl. Cioè ok, non c'è dubbio che dei due sia il maschio più pericoloso, il potenziale femminicida. Ma è anche una vittima di trauma di abbandono, un malato, e in definitiva un essere umano che si osserva con angoscia e si domanda se potrà mai riscattare il suo destino ("You know that I am a wicked man and I was born with a jealous mind"). Paul invece. Paul a volte sembra un alieno. Aveva una ragazza, non lo soddisfa più in determinati aspetti, se ne procura un altra che gli garantisce un'esperienza più appagante. Non sono mica un pazzo, dice. Prendo solo quello che mi va. Non sto mica dicendo che ero infelice con te, eh? Ma adesso ne ho una che è nuova. Un'altra ragazza che mi amerà fino alla fine; nella buona e nella cattiva sorte sarà sempre mia amica. C'è qualcosa di così sfacciato in quel bridge smagliante. Another Girl è uno di quei brani in cui senti che Paul ha messo il pilota automatico, avrebbe potuto scriverne un centinaio così. Ad ascoltarla subito dopo She's a Woman ti fa pensare che sono proprio i testi banali, quelli scritti senza troppo preoccuparsi di altro che non sia riempire i versi, quelli in cui rischi di svelare più cose di te. Paul, lo sanno tutti, nel 1965 aveva un indirizzo per Jane Asher e un altro per tutte le altre ragazze con cui usciva. Nulla mi leva dalla testa che nel ritornello John stia cantando "A lot o' girl" (molto più facile da sentire di "rich fag jew" in Baby You're a Rich Man).

(Nella sequenza del film, Paul finge di non capire la differenza tra una ragazza e uno strumento musicale. Finge? La chitarra solista è sua ed è tutto fuorché impeccabile, ci sono sbavature che a George non sarebbero state consentite).

133. Love You To (Harrison, Revolver, 1966).