Le canzoni dei Beatles (#30-21)

30-07-2020, 02:21beatles, musicaPermalinkBuongiorno a tutti, ormai siamo in dirittura d'arrivo. A proposito, secondo voi qual è il disco migliore dei Beatles? Perché Sgt Pepper, ci avete fatto caso? È ancora in gara con un pezzo soltanto. Mentre Revolver, per dire, ne ha tre. Ma anche Rubber Soul ne ha tre. Anche Abbey Road. Invece Help! ne ha quattro. Buffo, vero?

Ricordo a tutti che la classifica non la faccio io, anzi io mi dissocio formalmente, è la media di tutte le classifiche redatte dai giornalisti musicali, credo che li assumano soltanto se dimostrano di non percepire la differenza tra Il flauto magico e una mietitrebbia.

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)

30. Nowhere Man (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).

Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?

Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?

Quando non faceva il matto davanti ai giornalisti e non era in tour da qualche parte, John aveva pur sempre un gruppo da portare avanti. La tabella era sempre quella concordata con Brian Epstein tre anni prima: due album e quattro singoli all'anno. Ormai ci si aspettava che gli album fossero composti tutti di materiale originale, che non si scriveva da solo, per cui no: Lennon non è che non stesse facendo nulla tutto il giorno. Il problema dell'artista (e soprattutto di chi gli vive intorno) è che è quasi impossibile distinguere i momenti in cui sta creando da quelli in cui sta cazzeggiando. Si capisce che gironzolare mezzo fatto per la casa non restituisce una buona impressione di te, ma se sei il tizio che scrive le canzoni di Lennon-McCartney può darsi che sia il modo più proficuo di passare il tempo.Un buon esempio è proprio la leggenda di Nowhere Man: dopo cinque ore passate a cercare una canzone che non gli veniva, Lennon si butta sul letto, comincia a osservare dall'esterno quel sé stesso che si dibatte tra noia e velleità, ed eureka: ecco Nowhere Man. Quando non riesci a trovare niente da dire, puoi sempre mettere in scena te stesso che non riesce a trovare niente. Due anni prima Federico Fellini ci aveva fatto un film: Nowhere Man è l'8 e 1/2 di Lennon.

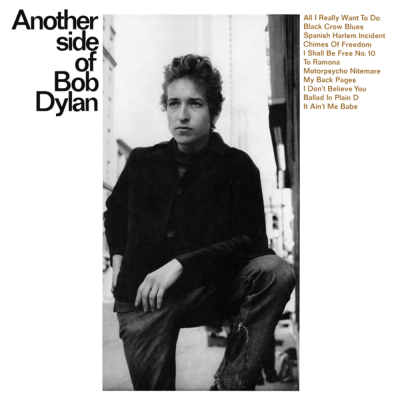

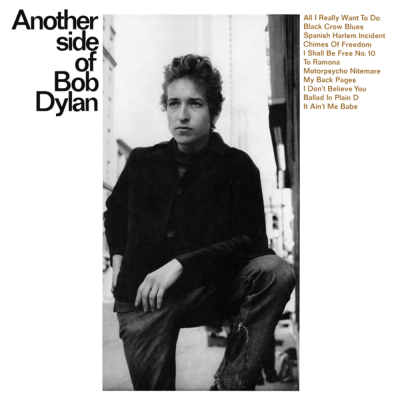

Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".

Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".

Alcune caratteristiche formali di Nowhere Man si spiegano proprio se si confrontano con quello che stava succedendo negli USA: per la prima volta un bridge compare tre volte (ciononostante la canzone è ancora breve rispetto ai modelli dylaniani). Le chitarre danno la loro versione del jingle-jangle byrdiano: Paul ricorda con soddisfazione di avere costretto i tecnici del suono a oltrepassare i limiti della strumentazione disponibile, facendo passare le chitarre da un amplificatore intermedio per aumentare le frequenze alte oltre il consentito. Persino la scelta di non correggere la lieve dissonanza tra il coro iniziale e gli strumenti in entrata potrebbe essere un tentativo di aggiornarsi al suono 'sporco' che negli USA era l'ultimissima novità – Dylan in studio a volte non si preoccupava nemmeno di accordare la chitarra, e Dylan era la cosa più hip che ci fosse. Si dice che Nowhere Man sia il primo brano dei Beatles che non parli d'amore: in superficie è proprio così, ma dopotutto è una canzone di John su sé stesso: c'è più amore qui che in Day Tripper. Qualche anno più tardi Dylan avrebbe spiegato in un'altra celebre intervista che molte canzoni che credeva di dedicare agli altri, in realtà erano rivolte a sé stesso. Lennon, mentre fissava il soffitto della sua camera da letto di Weybridge, lo aveva già capito.

29. Rain (Lennon-McCartney, lato B di Paperback Writer).

Sempre a Weybridge una sera, dopo essersi rollato un joint, Lennon spinge un bottone perché vuole riascoltare il brano a cui sta lavorando. Viene investito da una canzone mai sentita: eppure è lui che canta, anche se è come se chiamasse da un mondo al di là dello specchio. Rimane perplesso per qualche istante (il joint in mano), prima di capire: ha montato la bobina a rovescio, sta ascoltando l'esatto contrario di quello che ha inciso ad Abbey Road. Niente di così strano, tranne che la canzone gli piaceva di più così.

Il giorno dopo cerca di spiegare ai colleghi e a George Martin che Rain suona meglio alla rovescio. Alla fine Martin acconsentirà ad inserire almeno un frammento invertito della traccia vocale di John nel finale (nei video musicali che vengono girati, John dovrà mimare anche questa traccia invertita). È un episodio famoso forse più di quanto meriti – di tante innovazioni tentate con Rain, la voce alla rovescio è la più appariscente ma la meno incisiva. L'episodio fotografa comunque un John Lennon che dopo tre anni di esperienza vive ancora la sala prove come una stanza di giocattoli da smontare alla ricerca di qualche effetto inatteso e divertente. È anche il sintomo di una resa: su Rain si poteva osare di più perché in fondo era chiaro dall'inizio che sarebbe stato solo un Lato B. È come se dopo il passo falso di Day Tripper, Lennon cominci a ritirarsi in un ghetto creativo: se Paul davvero vende di più, John diventerà l'anima sperimentale della band (il ruolo che in precedenza Harrison aveva iniziato a ritagliarsi).

Rain è un brano che dà sempre l'impressione di restare un po' nascosto – per quanto possa restare nascosto un brano dei Beatles. C'è un motivo semplice: era un lato B, appunto, e Allen Klein non volle inserire lati B nell'antologia ufficiale del periodo 1962-66, il cosiddetto Disco Rosso. Lo spazio c'era, ma in effetti Rain, che pure è il brano in cui Ringo Starr ritiene di avere dato il meglio di sé, non è quel tipo di canzone che metteresti in vetrina. Gli è perfettamente congeniale la sua dimensione di lato B, che oggi non possiamo più percepire: se nei primi anni della Beatlemania il lato B era quello dedicato al lento, verso la metà degli anni Sessanta ormai dedicare tempo all'ascolto dei lati B era la forma di snobismo più a buon mercato cui i giovani consumatori di musica potessero accedere. Il lato B era diventato lo spazio per gli intenditori: se il lato A era la vetrina, il B era il retrobottega dove gli esercenti tenevano da parte per la clientela più affezionata le cose veramente buone o comunque un insolite, non per tutti. E cosa c'era di 'buono ma non per tutti', all'inizio dell'anno di grazia 1966, nel menu dei Beatles? Un brano volutamente sfuocato, compresso, saturato che dà l'impressione di rallentare in corsa finché a un certo punto non è più un'impressione: rallenta davvero. Il ritornello, anche se non ha nulla di specificatamente indiano, comincia a suonare come un mantra.

Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.

Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.

28. Here, There and Everywhere (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

"Per vivere una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui..." è abbastanza significativo che la canzone che parla della necessità di non separarsi mai dall'amata ("ogni giorno dell'anno") provenga dall'unico Beatle che nel 1966 viveva felicemente scapolo. Mentre John deve "nascondere il suo amore" e ricorrere a giri di parole sempre più immaginifici per cantare le sue avventure senza insospettire Cynthia, Paul è libero di uscire e tornare a casa all'ora che vuole, e se non ha sonno mettersi a fantasticare di come sarebbe bello avere lei in ogni giorno dell'anno. Ci può anche scrivere una canzone senza che nessuno venga a disturbarlo. Ma cosa significa scrivere una canzone? Per Paul è spesso una questione strutturale: si tratta di costruire un piccolo mondo, anche solo un appartamento.

Tra le caratteristiche inconfondibili dei giovane compositore McCartney c'è l'abitudine a variare la progressione armonica nel bel mezzo della strofa creando nell'ascoltatore un effetto sorpresa (i compositori suoi coetanei, se riescono ad azzeccare quattro accordi se li tengono, a volte per sicurezza non li cambiano nemmeno per il ritornello). Here There è l'esempio classico: si annuncia come canzoncina dolce dolce in quattro accordi, una scala ascendente lungo un intervallo di quarta (Sol, La-, Si-, Do) che ci fa desiderare di sbucare sul Re che completerebbe la quinta – e proprio quando ce l'aspettiamo Paul cambia tutto con Fa#-. Bisogna fare caso anche al testo: Paul ha appena detto "changing my life" e il Fa#- imprevisto avviene proprio "with a wave of her hand": scrivere canzoni non significa proprio costruire mondi che possono cambiare con un gesto della mano? È come se a un certo punto mentre ci mostrava il suo ménage immaginario, abbia aperto una porta e ci abbia condotto in una stanza diversa, da cui finalmente si accede al Re sospirato ma ormai inatteso.

E il bridge? È un'altra stanza ancora: per arrivarci si passa da uno strano scalino (Re-Fa-Sib) e quando per un attimo siamo convinti di esserci finalmente accomodati in una confortante 50s progression (Sib, Sol-, Do-), il quarto accordo è un Re7 e non sai più bene se sei nel vestibolo o nel salotto buono. Invece di accendere la luce Paul si è messo a intonare una melodia rétro ("and if she's beside me I know I need never care"); non fai in tempo ad ambientarti ("but to love her is to meet her...") che Paul accende la luce davvero e scopri che sei al punto di partenza! ("everywhere"). E non può non lasciarti ammirato il modo in cui il bridge si appoggia naturalmente sulla strofa successiva, persino dal punto di vista sintattico ("knowing that love is to share": non sono molte le canzoni in cui una frase comincia nel bridge e prosegue nel ritornello). Sei tornato da dove avevi cominciato, ma ora vedi tutto con un occhio diverso. Ci sono canzoni di McCartney che suscitano entusiasmo, affetto, malinconia, diffidenza (persino ripugnanza...): Here, There è la canzone che suscita ammirazione. Lennon la considerava una delle sue preferite non solo di McCartney, ma dei Beatles, e in effetti nel modo in cui il bridge trapassa immediatamente nella strofa riconosciamo un suo vecchio trucco di scena; a sua volta Lennon avrebbe fatto tesoro della principale suggestione di Here There, l'idea di una canzone che si rovescia in sé stessa come una scala di Escher. Il tratto distintivo più appariscente della canzone rimangono comunque i languidi coretti, un richiamo senza vergogna ai numeri dei crooner anni Quaranta. È uno dei rari casi in cui abbia ammesso un ripensamento, quando nel 1984 ripubblicò il brano nella colonna sonora di Give My Regards to Broad Street.

27. You've Got to Hide Your Love Away (Lennon-McCartney, Help!, 1965).

Eccomi qui, con la testa tra le mani. You've Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l'elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don't Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, "I can't understand / she let go of my hand". In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po' è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.

Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.

Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.

A Lennon non interessa copiare una progressione di accordi o altri trucchi del mestiere. La maggior parte continua a portarseli da casa (persino nel ritornello di questo 'pezzo folk' si annida la cara vecchia cadenza I-IV-V di Twist and Shout): gli interessava l'atteggiamento, un modo completamente diverso di porsi nei confronti del pubblico, e che rendeva credibili tutta una nuova gamma di sentimenti che fino a quel momento John non aveva mai tentato di mettere tra i solchi. You've Got to Hide ritrae un innamorato frustrato e senza speranza che in effetti somiglia all'eroe di molte ballate acustiche di Dylan. Ma è proprio a questo livello che possiamo misurare la distanza: per Dylan la frustrazione sentimentale è sempre una questione intima, che al limite può essere condivisa con l'oggetto del proprio amore sfortunato (e delle proprie recriminazioni, che Dylan protrae per strofe e strofe).

Per Lennon questa intimità non esiste: ogni sentimento è un fatto sociale che assume un senso solo se c'è un coro che ascolta, osserva, commenta, e in questo caso gli ride in faccia: ehi, bisogna che quell'amore te lo metti via. Esiste un amore se nessuno lo guarda? You've Got to Hide è il lato oscuro di I Feel Fine: se per essere felici del proprio amore è necessario vantarsi con qualcuno, è proprio l'esistenza di tutti questi qualcuno a rendere insostenibile la situazione in cui l'amore non va in porto. Lennon è circondato da un coro di osservatori in maschera da clown che lo spìano, lo giudicano, lo irridono, lo costringono a coprirsi la faccia e voltarsi verso il muro. La ragazza quasi non c'entra, anzi sembra compassionevole. Una volte gli aveva persino detto "l'amore troverà una strada". (Due anni dopo, alla festa per il lancio di Magical Mystery Tour, Lennon imbarazzerà gli ospiti danzando tutta la sera con Patti Boyd Harrison).

26. Paperback Writer (Lennon-McCartney, singolo del 1966).

"Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.

"Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.

Nel Regno Unito la situazione era diversa, per il solito motivo che i britannici leggono di più. I paperback esistevano da inizio secolo e un boom delle vendite, se c'era stato, era avvenuto durante la Seconda Guerra, in un momento in cui i lettori si erano trovati più spesso in viaggio, sfollati o al fronte. I paperback erano il regno della letteratura di genere, e avevano spodestato le riviste pulp: gialli, intrighi di spionaggio, "sword and sorcery" (il termine fantasy doveva ancora prendere piede). Il protagonista di Paperback Writer non aspira alla fama di un Hemingway, non cerca l'Oscar: vuole scrivere robaccia che entri nelle case di tutti. Non lo spinge la sete di gloria, né la prospettiva di un guadagno. Non vuole finire come il padre, non vuole lavorare per sempre al Daily Mail. Quello che vuole fare nella vita è scrivere migliaia di pagine alla settimana – it took me years to write, will you take a look? Se riuscisse a farne un mestiere, sarebbe l'uomo più felice sulla terra, (dopo McCartney, ovviamente).

Pungolato dalla zia Lil, che voleva sentire almeno una canzone che non fosse d'amore, Paul ritorna sul sentimento che tutti nel 1966 hanno il diritto di provare, tranne lui: l'ambizione. Ma l'aspirante scrittore-di-tascabili non è animato come la ragazza di Drive My Car dalla fede nel successo finale, bensì da un desiderio irrefrenabile di creare mondi immaginari in cui forse rinchiudersi – anche se alla fine, non importa in quale galassia ambienti la tua saga, per qualche bizzarro motivo ci trovi dentro tuo padre. Proprio come Paul, che da lì a poco comincerà a intravedere l'ombra di "Father McCartney" sui set delle sue canzoni, l'aspirante scrittore di paperback comincia a inventarsi un personaggio ("è la lurida storia di un lurido uomo, e la sua affezionata moglie non lo capisce") e solo dopo un verso si rende conto che è di lui che la favola sta narrando. "Suo figlio lavora per il Daily Mail, è un bel posto fisso, ma lui vuole fare lo scrittore di paperback".

Sul piano musicale, Paul dichiara di voler proseguire l'esperimento già tentato da John con The Word, la canzone su un accordo solo: alla fine ne adopera due ma scarta l'intervallo più tipico, quello di quinta, come se una canzone senza amore non avesse diritto a sbocciarvi. La canzone rimane costretta in un più angusto intervallo di quarta che non si risolve mai – proprio come le richieste del protagonista non trovano mai un riscontro. È come se Paul stesse tentando di operare una sintesi tra le due anime che si erano espresse nel singolo di quattro mesi prima: Paperback è una canzone veloce (forse la più veloce di tutte) basata su un riff, come Day Tripper: come We Can Work It Out s'interrompe all'improvviso per lasciare spazio a un elemento vistosamente non-rock, un mini-coro a cappella che è rimasto a tutt'oggi uno degli stilemi più noti dei Beatles, e che però fino al 1966 non si era ancora sentito – e che anche in seguito i Beatles avrebbero adoperato con parsimonia. Il fatto che abbia lasciato un solco tanto profondo è la prova di quanto suonasse già allora caratteristico. Benché non compaia nessuno strumento classico, contiene già un rimando irresistibile alla 'musica seria': sta a Bach come i paperback stanno ai classici della letteratura. Il coro appare come una parrucca incipriata o una corona d'alloro che si cala all'improvviso sull'aspirante scrittore: il testo non lo dice, ma il coro ce lo fa capire, il ragazzo ha la stoffa. Forse non diventerà mai famoso, ma nella sua stanza, mentre batte a macchina centinaia di lettere al minuto, Paperback Writer è felice.

25. Can't Buy Me Love (Lennon-McCartney, singolo, del 1964, poi in A Hard Day's Night)

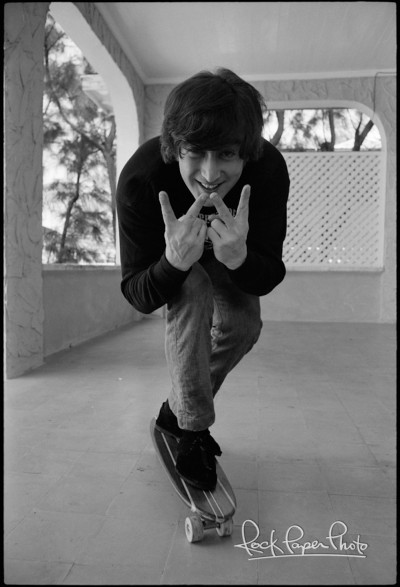

“Poi siamo andati in America, abbiamo fatto un giorno di vacanza a Miami ed è stato incredibile. C'era un mucchio di ragazze belle, sexy e abbronzate. Abbiamo fatto un servizio fotografico sulla spiaggia con loro e naturalmente abbiamo proposto loro di uscire con noi. La MG stava per mettere in vendita una sua nuova automobile, una decappottabile, e ce ne prestò una a testa proprio per farsi pubblicità. Ricordo di aver portato a cena una di quelle ragazze con questa automobile, ricordo quella notte in Florida, con le palme che ondeggiavano alla brezza. Un ragazzotto di Liverpool con una bella ragazza così in una decappottabile MG... avrei dovuto scrivere Money Can Buy Me Love, altro che can't!”

D'altro canto, cosa c'è di più swag di cominciare una canzone con "ti comprerò un anello di diamanti, amica mia, se questo ti fa stare bene"? Paul si fa venire in mente una frase del genere a Parigi in una camera di hotel che gli costa più o meno tutto quello che gli rende suonare all'Opéra dopo Sylvie Vartan. Non ha idea di quanto sta guadagnando, non ha idea di quanto sta spendendo, l'unica cosa che ha capito del denaro è che non ci può comprare l'amore ma non ne è nemmeno così sicuro. Però "tutti gli dicono così" (Everybody tells me so), e lui si fida. Can't Buy Me Love è l'apogeo della Beatlemania: lo incidono nell'esatto momento in cui I Wanna Hold Your Hand arriva in cima alla top100 americana. Andrà dritto al primo posto subito dopo I Wanna Hold e She Loves You, nel momento in cui nella stessa top100 ci sono 14 singoli dei Beatles. Nel 1963 tutto questo equivale a un sacco di soldi che Paul non è in grado di contare. Quello che può fare è cavalcare l'onda, comprando mobili e immobili prima che i soldi vengano assorbiti da qualche professionista di management o dagli uomini del fisco. Nel momento in cui in America nascono gruppi fotocopia come i "Beetles", nessuno ha bisogno che il prossimo singolo sia un capolavoro, davvero: e in effetti non lo è.

È anzi un brano atipico, in un momento in cui l'immagine dei Beatles dipendeva da una serie di stilemi molto riconoscibili: erano quelli che cantavano "Yeah Yeah", e Paul qui canta "No no no, no". Erano famosi per i coretti armonizzati in modo molto peculiare, e qui i Quattro, dopo averli incisi, decidono di farne a meno: scelta coraggiosa. Erano riconoscibili per le progressioni imprevedibili, e qui Paul opta nella strofa per uno schietta e prevedibile progressione blues. Suonano una miscela di rock e pop, ma qui Paul sembra avere in mente qualcosa di più classico e swingante, e più tardi si sentirà onorato della versione di Ella Fitzgerald. Come se i Beatles fossero già stanchi della formula che li sta coprendo d'oro – o semplicemente non hanno nient'altro per le mani e bisogna battere il ferro finché è caldo. In fondo poteva finire tutto tanto rapidamente quanto era iniziato, e cosa sarebbe rimasto? La consolante idea che con tutti quei soldi piovuti ed evaporati non avrebbero potuto comprarci un grammo d'amore. O no?

Can't Buy esce su singolo insieme a You Can't Do That: su un lato John si atteggia a maschio possessivo, sull'altro lato Paul spergiura che i soldi non danno la felicità. Suonano credibili entrambi, ma è solo l'inizio del 1964.

24. Blackbird (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).

Take these broken wings and learn to fly. A Rikikesh come è noto Lennon e McCartney fecero progressi con la meditazione, ma soprattutto col fingerpicking. È emozionante notare come malgrado il maestro fosse lo stesso, i discepoli abbiano sviluppato immediatamente due stili completamente diversi – del resto il fingerpicking è una delle tecniche più idiosincratiche, ognuno ha una mano diversa e la chitarra se ne accorge più di altri strumenti. Se Lennon è più ossessivo, quasi alla ricerca dell'equivalente chitarristico di un mantra, Paul approfitta subito della possibilità di trattare la chitarra come una piccola orchestra, con una chiara ripartizione dei ruoli tra corde basse e acute. Una cosa di cui probabilmente nessuno si sarebbe accorto se Paul non ce l'avesse raccontato è che Blackbird trae ispirazione nientemeno che da da una breve frase della Bourrée in Mi- di Johann Sebastian Bach che John e Paul suonavano alle feste per dimostrare "che non eravamo stupidi come sembravamo". Ma siccome non erano nemmeno così brillanti, la loro Bourrée abortiva spontaneamente dopo otto battute (qualche anno più tardi una versione più completa sarebbe diventata un cavallo da battaglia dei Jethro Tull in concerto).

Quando a Rikikesh Paul scopre le potenzialità polifoniche della chitarra, l'indice della mano sinistra corre istintivamente sui tasti di quella bourée. Ricordiamo che il fingerpicking, che nel giro di pochi anni diventerà un luogo comune della cultura giovanile, nel 1968 era qualcosa di pionieristico che Donovan raccontava di aver appreso in Europa mentre viaggiava in una carovana di gitani. Comporre un brano in questo stile significa letteralmente brevettare diteggiature e accordi che nessuno ha ancora sentito: per qualche anno il segreto di come si suona Blackbird sarà gelosamente custodito e passerà solo da bocca di hippy a orecchio di hippy. Blackbird può approfittare di quell'estetica del non finito che trionfa nel Disco Bianco: qualche anno prima lo stesso Paul avrebbe sentito l'esigenza di annegarla nei violini, com'era successo a Yesterday. Nel 1968 i tempi sono maturi perché sul disco della band più famosa del mondo compaia un breve brano acustico col rumore del battito del piede in sottofondo. Quasi un invito ai chitarristi di tutto il mondo a cimentarcisi: prendete quelle ali spezzate, anzi quelle dita, e spiccate il volo. A parte il merlo ridondante in sottofondo, la stiamo ascoltando come l'ascoltarono le Apple Scruffs, le ragazze che si appostavano tutta la notte davanti all'appartamento di Paul, a cui una sera la suonò dal balcone, come una serenata al contrario (forse anche un invito a farsi una vita).

(Anche stavolta Paul non si risparmia un paio di incongruenze: come si fa a imparare a volare con "ali spezzate"? Come si fa a volare "nella luce di una notte buia e oscura"?).

Un'altra cosa che non potremmo immaginare se Paul non si fosse preoccupato di raccontarcela, è il contenuto politico del brano, che secondo Paul era indirizzato alle lotte degli afroamericani per i diritti civili. Un classico esempio di attribuzione post-rem: anche se Paul fosse in buona fede, esiste davvero una dedica se nessuno si accorge che l'hai fatta? Sarebbe stato il gesto di engagement politico più coraggioso di tutta la traiettoria dei Beatles, salvo che nessuno ci fece caso. In una registrazione del 1969 sentiamo Paul affermare confusamente qualcosa del genere a Donovan; Paul sostiene tra l'altro di averla cantata a Diana Ross, e che lei se ne sia offesa ("she took offense"). Piccoli grandi choc culturali: agli afroamericani non piace essere accostati ad animali in virtù del loro colore, ma nel 1969 Paul non ne conosceva abbastanza per saperlo.

Non sembra una coincidenza il fatto che Blackbird appartenga a quel gruppetto di canzoni che cronologicamente Paul non poteva aver dichiarato a Jane Asher, ma che nemmeno poteva attribuire alla sua storia d'amore con Linda Eastmann. In quel periodo aveva una relazione un po' meno impegnativa con l'aspirante scrittrice Francie Schwartz. Francie era presente in Abbey Road durante le sessioni di alcuni brani del Disco Bianco, tra cui Blackbird, ma non sarebbe rimasta a lungo sullo stesso ramo di Paul. Ufficialmente non ci sono canzoni che parlano di lei. Blackbird dopotutto non deve parlare di nessuno in particolare: è una canzone che cattura semplicemente l'emozione di chi sta facendo qualcosa di fantastico per la prima volta. Cioè parla di sé stessa, e di quanto è fantastico riuscire a suonare per la prima volta Blackbird. Vola uccello nero, vola.

23. Come Together (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).

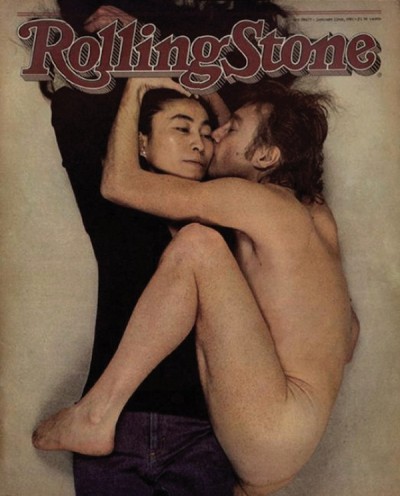

One thing I can tell you is you've got to be free. I Beatles nell'estate del 1969 erano finiti, John Lennon lo sapeva meglio di tutti e non ci vedeva niente di male. Quello che per noi beatlemani è la Caduta ineluttabile, per lui era un normale fatto della vita. Se in seguito avrebbe sviluppato un certo rancore per Paul, in quel momento l'idea del divorzio era una delle più lucide che gli attraversassero la mente. Ormai erano anni che lui e il socio non condividevano più la visione artistica: perché continuare a fingere che i Beatles esistessero ancora, che i loro dischi non fossero raccolte eterogenee di due solisti che per comodità si facevano accompagnare dalla stessa band? Per i soldi? Ma il più dei soldi finivano comunque in tasse o in disavventure commerciali che portavano soltanto a ulteriori frustrazioni. Non era nemmeno escluso che i quattro musicisti più famosi del mondo, separati, non avrebbero venduto ancora più dischi: quindi, davvero, che senso aveva continuare a stare assieme? Ognuno per sé e magari Allen Klein per tutti. Per essere il ragionamento di una rockstar bipolare ed eroinomane, era sorprendentemente sensato. Senonché Klein aveva appena firmato un contratto con la Capitol per altri due album. E... li stava fregando. Paul aveva capito che Klein li stava fregando, ma non aveva niente di meglio da proporre che la consulenza del neo-suocero. La sola vaga ipotesi di trasformare la Apple Corps in una ditta a trazione famigliare Eastman-McCartney ottenne il risultato di riavvicinare Lennon a Harrison e Starkey, portando Paul a una posizione isolata che non sarebbe stato emotivamente in grado di gestire.

One and one and one is three. Uno dei tipici problemi della band che si stanno sciogliendo, è che i membri che scrivono le canzoni cominciano a mettere da parte le migliori. Dando un'occhiata ad Abbey Road e ai dischi solisti che uscirono pochissimi mesi dopo, appare abbastanza chiaro chi dei due soci stava già pensando a organizzarsi una carriera da solista e chi invece non si rassegnava. Lennon di lì a poco avrebbe buttato fuori Instant Kharma, Mother, Imagine, Working Class Hero, ma quando in estate i Quattro si ritrovarono in Abbey Road per assolvere i doveri contrattuali, sembrava aver meno musica da offrire di George Harrison. Giusto quel blues composto nei giorni di Twickenham, a cui avrebbe imposto una coda sinfonica che nelle sue intenzioni sarebbe diventata la marcia funebre del gruppo; un altro strano ghiribizzo beethoveniano, e qualche scarto del Disco Bianco. Tra gli altri c'era anche un brano alla Chuck Berry che aveva iniziato a comporre per Timothy Leary quando si era candidato alla carica di governatore della California contro un ex attore di serie B, Ronald Reagan; Leary si era fatto arrestare per possesso di marijuana prima che Lennon finisse il pezzo e così lo propose a Paul, con la preghiera di farlo suonare meno chuckberriano possibile: il tizio aveva la denuncia facile. Il brano prendeva il nome dallo slogan elettorale di Leary, “Come Together”: forse per un attimo l'idea di usarlo come tappabuchi nell'album del divorzio gli sembrò ironica: per completare il testo gli sarebbe stato sufficiente rispolverare un po' di quel surrealismo un tanto al chilo che non lo appassionava più come ai tempi di Lucy, ma di cui restava il maestro: et voilà, una canzone in un qualche modo ci sarebbe saltata fuori ed era tutto quello che serviva a Klein, un'altra manciata di canzoni per tranquillizzare azionisti e avvocati.

Invece saltò fuori un capolavoro.

I Beatles nel 1969 erano diventati Cinque. Già durante la lavorazione del Disco Bianco Harrison aveva capito che le sessioni diventavano più proficue se si invitava un quinto musicista. In certi casi era l'unico modo per smettere di trattarsi da vecchi amici scazzati e cominciare a trattarsi da professionisti. Purché fosse un musicista valido – qualcuno davanti al quale avrebbero avuto pudore di sbagliare – e anche una vecchia conoscenza, come Eric Clapton, o Billy Preston. Get Back, il primo singolo del 1969 era attribuito a "The Beatles With Billy Preston": un modo di valorizzare un musicista della scuderia Apple, ma anche l'ammissione che Preston non era il solito turnista di lusso invitato a dare un sapore particolare a una sola canzone: al di là di alcuni assoli effettivamente strepitosi, il suo organo Vox cambia davvero il suono dei Beatles. Ha un timbro inconfondibile che ci rimanda immediatamente a quegli anni a cavallo tra '60 e '70; uno tocco che trasuda professionalità americana e quindi crea uno scarto percepibile con lo stile più emotivo degli altri Quattro. Ciononostante, a un certo punto Lennon buttò lì l'ipotesi di far entrare Preston nel gruppo. Chi lo diceva, in fondo, che i Beatles dovessero restare sempre gli stessi quattro inglesi fino alla fine? Magari avrebbero potuto diventare qualcosa di diverso, un collettivo organico che si modifica, adattandosi ai tempi, alle sfide. Lennon diceva tutto quello che pensava e a volte anche cose che non pensava davvero (una volta che Harrison aveva sbattuto la porta aveva buttato lì di sostituirlo con Clapton). Ma se per un un attimo l'idea di un gruppo da Cinque lo poté solleticare, probabilmente fu davanti al risultato di Come Together. Una canzone che aveva scritto quasi per sbaglio, chiedendo esplicitamente ai colleghi di stravolgerla: un blues virato in minore, che all'improvviso prende vita. Secondo George Martin la molla che fece scattare il meccanismo fu il riverbero di un battito di mani di John vicino al microfono, che combinato con una nota insistita del basso di Paul creava un senso di mistero, accresciuto da quella sibilata palatale un po' inquietante, "shoot me!"

Dopodiché entra Ringo, con una delle sue più folli idee batteristiche: quattro tocchi al charleston e dieci ai tom. In qualsiasi altro gruppo, un qualsiasi altro batterista non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di proporre qualcosa che anche a cinquant'anni di distanza suona così grottesco: ma erano i Beatles, potevano fare tutto. Durante le sessioni di Abbey Road, Come Together diventa quel blues drammatico e sospeso che avrebbe potuto essere Helter Skelter, prima che Paul decidesse di trasformarlo in un monumento al frastuono. Quel titolo che era rimasto attaccato per caso fu di ottimo auspicio: Come Together è il risultato più alto dei Beatles nella formazione a Cinque. Fanno tutti qualcosa di indispensabile: Lennon canta i suoi nonsense come fossero profezie della fine, Paul lo appoggia alla voce ma il suo basso è il collante di tutto il brano; Ringo ci mette la fantasia; George capisce al volo che il brano ha bisogno di un assolo lento, ipnotico; l'organo di Preston aggiunge un'arcana profondità. Come Together era la risposta del Dio della musica alla domanda di Lennon: che senso ha restare assieme? ecco che senso ha, imbecille. In questo studio persino la tua spazzatura diventa oro: potrebbe essere l'unico luogo dell'universo dove 1+1+1+1+1= infinito, e tu vuoi rinunciare a tutto questo? Questi stivali da tricheco, sai dove dovrei piazzarteli?

Sparami.

22. All You Need Is Love (singolo del 1967 per la trasmissione in mondovisione Our World; poi nell'edizione Capitol di Magical Mystery Tour).

Non c'è nulla che puoi fare che non possa essere fatto. Non si vive di soli Beatles, per esempio gli inglesi nel 1967 andavano anche pazzi per un personaggio tv, una spia impersonata dall'attore Patrick McGoohan. Dopo un inizio abbastanza convenzionale, verso il 1967 il personaggio sembrava andato fuori di testa (un po' come i Beatles) e la sua serie era diventata l'esperienza più psichedelica che i telespettatori potessero fare da sobri (oltre ad ascoltare i Beatles). Ora la serie si chiamava The Prisoner e mescolava in libertà Orwell, Huxley, James Bond e la Nouvelle Vague, in un calderone paranoico non sempre comprensibile ma che lasciava il segno. L'ultima puntata era attesa nel febbraio 1968. È la puntata in cui McGoohan, detto Numero 6, dopo avere sconfitto tutti i Numero 2 che lo tenevano recluso in una strana isola-campo-di-rieducazione, chiede e ottiene di incontrare il Numero 1, il personaggio misterioso che manovra tutti i fili della trama e che nessuno ha mai visto in volto. Tutto questo lo sto raccontando perché The Prisoner continuò a essere programmato a lungo in Italia, persino sui canali locali, e l'ultimo episodio è il primo ricordo che ho di All You Need Is Love. Per me, prima di essere un inno alla pace e all'amore, era il brano sparato all'unisono da cinque jukebox nella galleria che conduceva Numero 6 al rifugio di Numero 1. Probabilmente non capivo le parole, e comunque le avrei trovate molto ironiche, perché l'unico vero tema di tutte le 17 puntate di The Prisoner è il Lavaggio del Cervello, e All You Need Is Love è in effetti la classica cosa che un pool di psico-spie potrebbe cantarti mentre ti lobotomizzano. Più tardi si risente durante una sparatoria.

Una canzone originale dei Beatles in una fiction è un caso molto raro: anche nei pochi casi in cui succedeva, le canzoni venivano poi eliminate dalla versione home video. L'ultima puntata di The Prisoner è l'eccezione, probabilmente perché (secondo la testimonianza del figlio di George Harrison) il programma piaceva tantissimo a uno o più Beatles: al punto che tra i progetti cinematografici ipotizzati dopo Help! era stata sul tavolo anche l'ipotesi di fare una cosa in stile Prisoner. Difficilmente sarebbe venuta peggio di quel che poi fu realizzato davvero, ovvero The Magical Mystery Tour. Ma diciamo la verità: difficilmente sarebbe venuta peggio dell'ultima puntata di The Prisoner, una pagliacciata così avvilente, un tentativo così fallito di nascondere la mancanza di idee sotto un tappeto di ambiguità metafisiche, che al confronto l'ultima puntata di Lost è un capolavoro. Perché vi sto parlando di questo?

Perché l'imprinting è importante e nella canzone che per tutti più rappresenta la filosofia dell'amore universale, io ho sempre voluto cercare un fondo di ironia e paranoia. E retrospettivamente, devo ammettere, ho maturato su All You Need Is Love gli stessi dubbi che mi sono venuti rivedendo l'ultima puntata del Prigioniero: punto supremo di una coraggiosa visione artistica e filosofica, o canzone realizzata in fretta e furia nascondendo sotto un tappeto di aforismi enigmatici una certa mancanza di idee? Bisogna dire che All You Need Is Love è invecchiata molto meglio di The Prisoner, ma questo è il minimo: tutta la musica del 1967 è ancora ascoltabile, quasi tutta la tv di allora non è più guardabile. Sia McGoohan che i Beatles avevano oggettivamente poco tempo a disposizione: McGoohan per risolvere i misteri che avevano incollato milioni di spettatori al tubo catodico, Lennon e McCartney per produrre qualcosa all'altezza del loro nome per il primo programma in mondovisione, che sarebbe andato in onda in diretta il 25 giugno 1967. Ogni nazione portava in vetrina qualcosa di nuovo, e di potenzialmente interessante anche per gli stranieri: l'Italia portò le telecamere sul set di Romeo e Giulietta di Zeffirelli; il Regno Unito propose i Beatles.

Costoro potevano contare (a differenza di McGoohan) di un collaboratore che non li tradiva mai e che dimostrò nell'occasione una versatilità straordinaria. Lennon aveva per l'occasione una canzone dal testo più che appropriato: semplice, universale, un po' enigmatico ma è meglio un buon enigma di una pessima spiegazione. Il guaio è che lo aveva scritto su un tempo sghembo impossibile, una specie di sette quarti, una battuta rock e una valzer: e pretendeva che un'orchestra lo seguisse, su un tempo zoppo del genere, in Mondovisione. Qualcun altro lo avrebbe mandato a quel paese; George Martin ci rifletté sopra: il tema iniziale gli ricordava la Marsigliese. Perché non mettere proprio la Marsigliese? Non bisognava pagare i diritti a nessuno, dopotutto, e ai telespettatori francesi magari avrebbe fatto piacere. E già che ci siamo, perché non infilarci un concerto brandeburghese? E In The Mood?

Nel 1967 George Martin coglie subito il punto: i Beatles stavano diventando un feticcio culturale. La mondovisione sarebbe stata la consacrazione: i Beatles come Zeffirelli, come l'opera, la selezione del Reader's Digest. All You Need Is Love si candidava a diventare un inno generazionale ma la tv l'avrebbe portata ancora più in là nell'empireo della cultura middlebrow. Una simile occasione meritava pompa e circostanza. Le citazioni di All You Need non sono ironiche, sono necessarie come i volumi in pelle che si sfoggiano sulla libreria di un salotto rispettabile, altro che paperback da mezza sterlina. Una rivendicazione in diretta tv: siamo i Beatles, la Marsigliese del Novecento la stiamo componendo noi, qui, in diretta, con i nostri amici. Al centro di tutto questo monumento che si stanno scolpendo addosso, i Quattro cercano se possibile di restare seri. Non ce la fanno del tutto. Paul si mette a incitare il pubblico come l'artista circense che forse preferirebbe essere. Alla fine qualcuno (non si è mai capito chi) si mette a cantare “Yeah Yeah Yeah She Loves You” sulle auguste rovine di In the Mood: ha perfettamente senso (e anche In the Mood era diventato un feticcio da pochissimo: la generazione precedente lo considerava un semplice brano ballabile). Eppure, quello “Yeah Yeah Yeah” sembra la scritta lasciata da un teppistello su un monumento.

21. I Am the Walrus (Lennon-McCartney, lato B di Hello Goodbye e Magical Mystery Tour, 1967).

LENNON: Io sono l'uomo uovo.

LENNON: Io sono l'uomo uovo.

GLOUCESTER: Dite, mio buon signore, chi siete?

LENNON: Essi sono l'uomo uovo

EDGAR: Un pover’uomo domato dai colpi della Fortuna,

LENNON: Io sono il Tricheco...

Vale ancor più per I Am the Walrus lo stesso dubbio confessato per All You Need Is Love: geniale capolavoro o sublime presa in giro? E come nel caso di All You Need, non è che si debba per forza scegliere. I Am the Walrus potrebbe anche essere entrambe le cose. Ogni brano ha la sua leggenda, ma all'altezza di Walrus Lennon ne era consapevole e si divertiva manifestamente a confondere le acque. Ogni glossatore di Walrus si sente il dovere di elencare tutti i riferimenti già acquisiti: il tricheco è un famoso personaggio della solita Alice, un libro da John più citato che letto visto che si sarebbe accorto solo in seguito che si trattava di un bieco sfruttatore; "crema di materia gialla che cola dal cane morto" è il residuo di una filastrocca da cortile rammentata a John dall'ex compagno di giochi Pete Shotton; "Semolina Pilchard" sarebbe un riferimento al sergente di Scotland Yard Norman Pilcher, che lottava contro la droga indagando i VIP e aveva appena tentato di incastrare i Rolling Stones; i pinguini elementari che cantano Hare Krishna sarebbero un riferimento ad Allen Ginsberg o a i poser che credono che basti inneggiare a Krisha per salvare il mondo: nessuno però ha mai fornito un movente per il loro prendere a calci Edgar A. Poe. Tutto chiaro adesso? Rimane il dubbio: ha senso davvero occuparsi di tutto questo, ha senso discutere delle esperienze sessuali di Eric "egg-man" Burton con una ragazza caraibica e un uovo crudo, o chiarire l'identità della pornosacerdotessa che fa cascare le mutande a un ragazzo che sta facendo la birichina ("naughty girl")? Non stiamo semplicemente cascando a piedi pari nella trappola che Lennon ha allestito nel 1967, dopo avere scoperto che nelle scuole di Liverpool agli studenti venivano richieste interpretazioni dei suoi brani? Non è sufficiente derubricare il tutto a sberleffo nei confronti di chi insiste a farne un feticcio? Quattro anni prima era stato un critico musicale che si era ingegnato a trovare una "cadenza eolia" in una sua canzoncina per teenager; ora c'è già qualcuno che vuole mettere Strawberry Fields e Lucy in the Sky nelle antologie scolastiche, Lennon non ci sta.

Alla fine del 1967 I Am the Walrus richiama sin dalle prime note di mellotron il singolo uscito appena in febbraio, Strawberry Fields. In mezzo c'è stato uno degli anni più importanti della storia del costume e del rock; i Beatles hanno partecipato con un disco "en travesti" sospeso tra avanguardia e nostalgia che è andato bene ogni oltre più rosea aspettativa. È un anno che Lennon ha trascorso consumando LSD con una certa continuità, ma il brano che sembra voler riprendere Strawberry da dove si era fermata ci fa anche apprezzare la differenza. La sintassi franta e caotica di Strawberry, che sembrava davvero scritta in trance, lascia il passo a un nonsense compiaciuto che si ricollega al surrealismo giocoso degli scritti giovanili. È un Lennon che sta già cominciando a farsi il verso, e lo sa, e se ne diverte; i due brani di quel singolo di Natale sono forse l'espressione più pura di quella concezione di musica come gioco. L'orchestra di Martin, la radio che trasmette Shakespeare, il surrealismo, Alice: è tutto un giocattolo. Lennon si fa un punto di onore di usare tutti gli accordi della scala, che in inglese hanno le sette lettere dell'alfabeto: ABCDEFG, come un bambino che voglia usare tutti i tasti del suo strumento in miniatura. In particolare la cadenza del ritornello è bizzarra ma puerile: I-II-III.

Credo che chi ama I Am the Walrus ne colga soprattutto questa dimensione giocosa. Malgrado John continui a insistere che "sta piangendo": ma per una volta ci riesce più facile fidarci del video (una sequenza del Magical Mystery Tour) in cui ghigna per tutto il tempo. È anche merito di due compari che reggono il gioco in modo impareggiabile. Uno è Ringo Starr, che si prende cura della canzone offrendole un groove imprevedibile; di tutti i capolavori psichedelici Walrus è l'unico che si potrebbe ballare. Ringo ci crede particolarmente e allo stesso tempo non ruba mai la scena, anche perché questo spetta all'altro compare, George Martin.

I Am the Walrus è una di quelle canzoni che nascono più da uno stimolo cerebrale che da un'intuizione emotiva: Lennon vuole mettere alla prova le nostre derive interpretative e nel farlo non si preoccupa più di tanto di annoiarci. Il fatto che non succeda lo abbiamo sempre preso come una dimostrazione delle sue trascendentali capacità compositive... ma provate ad ascoltare su Anthology la stessa canzone senza l'orchestra diretta da Martin. Non diventa subito molto meno interessante? Martin considerava I Am the Walrus il suo score migliore, e parliamo del signore che aveva composto gli spartiti per Yesterday e Eleanor Rigby. Martin è solitamente considerato soprattutto l'anima sinfonica dei Quattro, sempre tentato dall'aggiungere violini e clavicembali là dove a volte non ce ne sarebbe bisogno. Lui stesso dopo l'avventura coi Beatles ha preferito presentarsi al pubblico come un rispettabile maestro d'orchestra: ma prima di incontrare gli stessi Beatles il suo mestiere era anche reperire suoni buffi per gli album di varietà che erano il core business della Parlophone,o per i programmi radiofonici di Peter Sellers. C'è in Martin una dimensione farsesca e giocosa che gli permise di individuare la stessa componente nei Beatles, e farla risplendere al momento giusto: più spesso quando lavorava con John. Dopo l'happening di A Day in the Life, con gli orchestrali invitati a mettersi in maschera e a suonare la fine del mondo; dopo il pandemonio postmoderno di All You Need Is Love; stavolta Martin convoca un coro di professionisti e li costringe a fare le boccacce ("hoo hoo haa haa"); obbliga nel finale gli archi a scendere mentre i bassi salgono: sta giocando, anche lui.

L'orchestrazione di I Am the Walrus la solleva letteralmente da terra, lasciandola sospesa in una nuvola surreale in cui tutto diventa possibile – al punto che Lennon può accendere una radio nel bel mezzo del brano e captare una scena di Re Lear che miracolosamente si introduce tra i versi del ritornello creando un senso sinistro là dove un senso non c'era. La vostra poesia che comporrete pescando frasi ritagliate a caso da un cappello vi assomiglierà, scriveva Tszara. Ripensandoci, è quasi una maledizione.

Walrus è l'ultimo trionfo della collaborazione tra Lennon e Martin. La lavorazione del brano comincia appena nove giorni dopo la morte di Epstein; uscirà nel momento forse più alto della traiettoria artistica dei Beatles, il momento in cui dopo Sgt Pepper hanno convinto quasi tutti e sanno di potersi permettere quasi tutto: che è proprio quello che fanno in Hello Goodbye e Walrus. A scegliere la prima come lato A del singolo sarebbero stati McCartney e Martin, gettando in Lennon i semi di una frustrazione che l'avrebbe portato, più di un anno dopo, a chiedere il divorzio. È una ricostruzione che lascia perplessi: se Lennon avesse davvero voluto quel lato A, non avrebbe evocato quella "pornographic priestress" più che sufficiente a bandire il brano dalla programmazione radiofonica sia nel Regno Unito che negli USA. Certo col senno del poi Walrus è rimasta molto più che Hello Goodbye, ma nemmeno Lennon credo che potesse immaginarlo a fine '67. In quel momento aveva soprattutto voglia di giocare – il che comunque era un buon segno – e forse non pensava nemmeno che il gioco gli sarebbe riuscito così bene.

Ricordo a tutti che la classifica non la faccio io, anzi io mi dissocio formalmente, è la media di tutte le classifiche redatte dai giornalisti musicali, credo che li assumano soltanto se dimostrano di non percepire la differenza tra Il flauto magico e una mietitrebbia.

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)

30. Nowhere Man (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).

Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?

Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?Quando non faceva il matto davanti ai giornalisti e non era in tour da qualche parte, John aveva pur sempre un gruppo da portare avanti. La tabella era sempre quella concordata con Brian Epstein tre anni prima: due album e quattro singoli all'anno. Ormai ci si aspettava che gli album fossero composti tutti di materiale originale, che non si scriveva da solo, per cui no: Lennon non è che non stesse facendo nulla tutto il giorno. Il problema dell'artista (e soprattutto di chi gli vive intorno) è che è quasi impossibile distinguere i momenti in cui sta creando da quelli in cui sta cazzeggiando. Si capisce che gironzolare mezzo fatto per la casa non restituisce una buona impressione di te, ma se sei il tizio che scrive le canzoni di Lennon-McCartney può darsi che sia il modo più proficuo di passare il tempo.Un buon esempio è proprio la leggenda di Nowhere Man: dopo cinque ore passate a cercare una canzone che non gli veniva, Lennon si butta sul letto, comincia a osservare dall'esterno quel sé stesso che si dibatte tra noia e velleità, ed eureka: ecco Nowhere Man. Quando non riesci a trovare niente da dire, puoi sempre mettere in scena te stesso che non riesce a trovare niente. Due anni prima Federico Fellini ci aveva fatto un film: Nowhere Man è l'8 e 1/2 di Lennon.

Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".

Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".Alcune caratteristiche formali di Nowhere Man si spiegano proprio se si confrontano con quello che stava succedendo negli USA: per la prima volta un bridge compare tre volte (ciononostante la canzone è ancora breve rispetto ai modelli dylaniani). Le chitarre danno la loro versione del jingle-jangle byrdiano: Paul ricorda con soddisfazione di avere costretto i tecnici del suono a oltrepassare i limiti della strumentazione disponibile, facendo passare le chitarre da un amplificatore intermedio per aumentare le frequenze alte oltre il consentito. Persino la scelta di non correggere la lieve dissonanza tra il coro iniziale e gli strumenti in entrata potrebbe essere un tentativo di aggiornarsi al suono 'sporco' che negli USA era l'ultimissima novità – Dylan in studio a volte non si preoccupava nemmeno di accordare la chitarra, e Dylan era la cosa più hip che ci fosse. Si dice che Nowhere Man sia il primo brano dei Beatles che non parli d'amore: in superficie è proprio così, ma dopotutto è una canzone di John su sé stesso: c'è più amore qui che in Day Tripper. Qualche anno più tardi Dylan avrebbe spiegato in un'altra celebre intervista che molte canzoni che credeva di dedicare agli altri, in realtà erano rivolte a sé stesso. Lennon, mentre fissava il soffitto della sua camera da letto di Weybridge, lo aveva già capito.

29. Rain (Lennon-McCartney, lato B di Paperback Writer).

Sempre a Weybridge una sera, dopo essersi rollato un joint, Lennon spinge un bottone perché vuole riascoltare il brano a cui sta lavorando. Viene investito da una canzone mai sentita: eppure è lui che canta, anche se è come se chiamasse da un mondo al di là dello specchio. Rimane perplesso per qualche istante (il joint in mano), prima di capire: ha montato la bobina a rovescio, sta ascoltando l'esatto contrario di quello che ha inciso ad Abbey Road. Niente di così strano, tranne che la canzone gli piaceva di più così.

Il giorno dopo cerca di spiegare ai colleghi e a George Martin che Rain suona meglio alla rovescio. Alla fine Martin acconsentirà ad inserire almeno un frammento invertito della traccia vocale di John nel finale (nei video musicali che vengono girati, John dovrà mimare anche questa traccia invertita). È un episodio famoso forse più di quanto meriti – di tante innovazioni tentate con Rain, la voce alla rovescio è la più appariscente ma la meno incisiva. L'episodio fotografa comunque un John Lennon che dopo tre anni di esperienza vive ancora la sala prove come una stanza di giocattoli da smontare alla ricerca di qualche effetto inatteso e divertente. È anche il sintomo di una resa: su Rain si poteva osare di più perché in fondo era chiaro dall'inizio che sarebbe stato solo un Lato B. È come se dopo il passo falso di Day Tripper, Lennon cominci a ritirarsi in un ghetto creativo: se Paul davvero vende di più, John diventerà l'anima sperimentale della band (il ruolo che in precedenza Harrison aveva iniziato a ritagliarsi).

Rain è un brano che dà sempre l'impressione di restare un po' nascosto – per quanto possa restare nascosto un brano dei Beatles. C'è un motivo semplice: era un lato B, appunto, e Allen Klein non volle inserire lati B nell'antologia ufficiale del periodo 1962-66, il cosiddetto Disco Rosso. Lo spazio c'era, ma in effetti Rain, che pure è il brano in cui Ringo Starr ritiene di avere dato il meglio di sé, non è quel tipo di canzone che metteresti in vetrina. Gli è perfettamente congeniale la sua dimensione di lato B, che oggi non possiamo più percepire: se nei primi anni della Beatlemania il lato B era quello dedicato al lento, verso la metà degli anni Sessanta ormai dedicare tempo all'ascolto dei lati B era la forma di snobismo più a buon mercato cui i giovani consumatori di musica potessero accedere. Il lato B era diventato lo spazio per gli intenditori: se il lato A era la vetrina, il B era il retrobottega dove gli esercenti tenevano da parte per la clientela più affezionata le cose veramente buone o comunque un insolite, non per tutti. E cosa c'era di 'buono ma non per tutti', all'inizio dell'anno di grazia 1966, nel menu dei Beatles? Un brano volutamente sfuocato, compresso, saturato che dà l'impressione di rallentare in corsa finché a un certo punto non è più un'impressione: rallenta davvero. Il ritornello, anche se non ha nulla di specificatamente indiano, comincia a suonare come un mantra.

Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.

Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.28. Here, There and Everywhere (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

"Per vivere una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui..." è abbastanza significativo che la canzone che parla della necessità di non separarsi mai dall'amata ("ogni giorno dell'anno") provenga dall'unico Beatle che nel 1966 viveva felicemente scapolo. Mentre John deve "nascondere il suo amore" e ricorrere a giri di parole sempre più immaginifici per cantare le sue avventure senza insospettire Cynthia, Paul è libero di uscire e tornare a casa all'ora che vuole, e se non ha sonno mettersi a fantasticare di come sarebbe bello avere lei in ogni giorno dell'anno. Ci può anche scrivere una canzone senza che nessuno venga a disturbarlo. Ma cosa significa scrivere una canzone? Per Paul è spesso una questione strutturale: si tratta di costruire un piccolo mondo, anche solo un appartamento.

Tra le caratteristiche inconfondibili dei giovane compositore McCartney c'è l'abitudine a variare la progressione armonica nel bel mezzo della strofa creando nell'ascoltatore un effetto sorpresa (i compositori suoi coetanei, se riescono ad azzeccare quattro accordi se li tengono, a volte per sicurezza non li cambiano nemmeno per il ritornello). Here There è l'esempio classico: si annuncia come canzoncina dolce dolce in quattro accordi, una scala ascendente lungo un intervallo di quarta (Sol, La-, Si-, Do) che ci fa desiderare di sbucare sul Re che completerebbe la quinta – e proprio quando ce l'aspettiamo Paul cambia tutto con Fa#-. Bisogna fare caso anche al testo: Paul ha appena detto "changing my life" e il Fa#- imprevisto avviene proprio "with a wave of her hand": scrivere canzoni non significa proprio costruire mondi che possono cambiare con un gesto della mano? È come se a un certo punto mentre ci mostrava il suo ménage immaginario, abbia aperto una porta e ci abbia condotto in una stanza diversa, da cui finalmente si accede al Re sospirato ma ormai inatteso.

E il bridge? È un'altra stanza ancora: per arrivarci si passa da uno strano scalino (Re-Fa-Sib) e quando per un attimo siamo convinti di esserci finalmente accomodati in una confortante 50s progression (Sib, Sol-, Do-), il quarto accordo è un Re7 e non sai più bene se sei nel vestibolo o nel salotto buono. Invece di accendere la luce Paul si è messo a intonare una melodia rétro ("and if she's beside me I know I need never care"); non fai in tempo ad ambientarti ("but to love her is to meet her...") che Paul accende la luce davvero e scopri che sei al punto di partenza! ("everywhere"). E non può non lasciarti ammirato il modo in cui il bridge si appoggia naturalmente sulla strofa successiva, persino dal punto di vista sintattico ("knowing that love is to share": non sono molte le canzoni in cui una frase comincia nel bridge e prosegue nel ritornello). Sei tornato da dove avevi cominciato, ma ora vedi tutto con un occhio diverso. Ci sono canzoni di McCartney che suscitano entusiasmo, affetto, malinconia, diffidenza (persino ripugnanza...): Here, There è la canzone che suscita ammirazione. Lennon la considerava una delle sue preferite non solo di McCartney, ma dei Beatles, e in effetti nel modo in cui il bridge trapassa immediatamente nella strofa riconosciamo un suo vecchio trucco di scena; a sua volta Lennon avrebbe fatto tesoro della principale suggestione di Here There, l'idea di una canzone che si rovescia in sé stessa come una scala di Escher. Il tratto distintivo più appariscente della canzone rimangono comunque i languidi coretti, un richiamo senza vergogna ai numeri dei crooner anni Quaranta. È uno dei rari casi in cui abbia ammesso un ripensamento, quando nel 1984 ripubblicò il brano nella colonna sonora di Give My Regards to Broad Street.

27. You've Got to Hide Your Love Away (Lennon-McCartney, Help!, 1965).

Eccomi qui, con la testa tra le mani. You've Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l'elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don't Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, "I can't understand / she let go of my hand". In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po' è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.